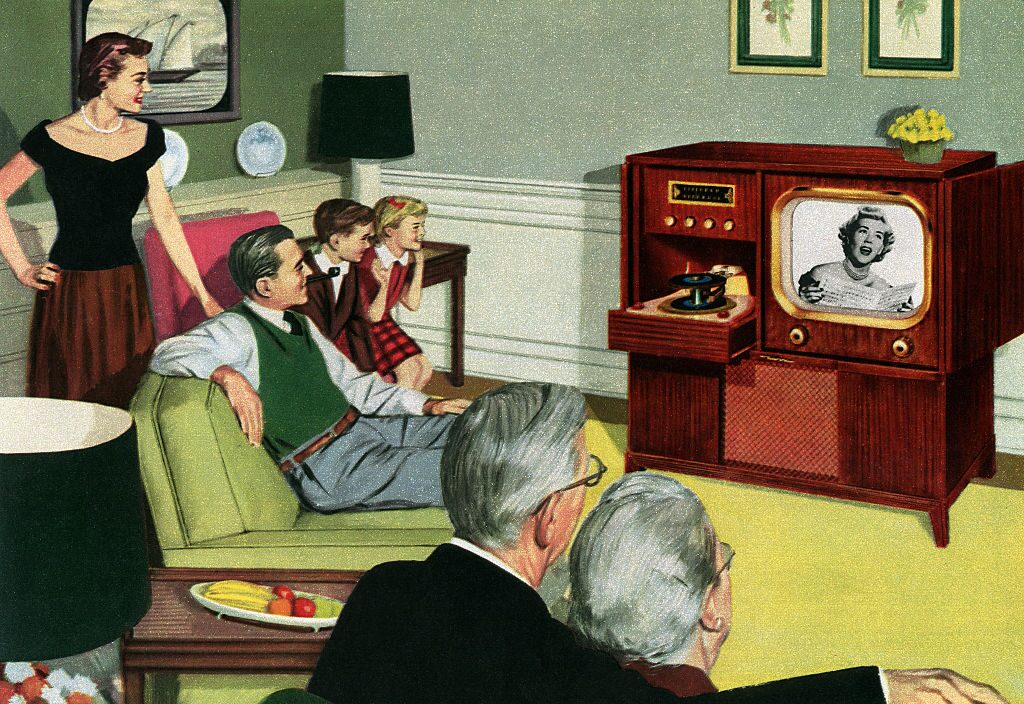

En vísperas de la primera victoria presidencial de Donald Trump, una encuesta de opinión pública reveló que el 70% de sus seguidores creía que el país había cambiado a peor desde la década de 1950. El New York Times publicó un artículo titulado «Voters Who Long for Leave It to Beaver» [Los votantes que añoran Leave It to Beaver, una sitcom de fines de los años 1950], en el que interpretaba este resultado como una prueba de que los votantes de Trump sentían nostalgia por las rígidas jerarquías sociales y los valores culturales retrógrados de la época: Ward Cleaver llegando a casa del trabajo para encontrar a June con sus perlas puestas y la cena lista, y un único personaje negro, un empleado doméstico, que aparece solo en un episodio de la última temporada de la serie.

Esta caracterización no era totalmente arbitraria, ya que Trump solía dar voz a las inquietudes sobre la raza, la nacionalidad y el género. Pero el año pasado, otra encuesta introdujo algunos matices en el panorama. Cuando se les preguntó sobre cada década, los conservadores consideraron que los años 1950 fueron la época con las familias más felices, menor delincuencia y mayor moralidad. Los liberales mostraron una visión más mixta de esa misma década, pero incluso ellos la imaginaban como un período en el que las comunidades estaban más unidas (lo cual no es poca cosa, ya que la cohesión social y la participación social local están fuertemente asociadas con la satisfacción general con la vida y el bienestar).

Es cierto que la sociedad se ha vuelto menos cohesionada desde entonces, como lo demuestra todo, desde la caída en picada de la pertenencia a grupos hasta el arte perdido de invitar a gente a casa. De hecho, la emisión de Leave It to Beaver, entre 1957 y 1963, coincidió casi exactamente con el apogeo de la confianza social. Entre 1957 y 1964, alrededor del 77% de los estadounidenses afirmaba que se podía confiar en casi todo el mundo. Desde entonces, esa cifra se ha reducido a la mitad.

¿Qué recuerdo cultural es más responsable de la idealización de los años 1950, la autoridad patriarcal o el hecho de conocer a los vecinos? ¿La gente siente más nostalgia por «una época en la que los cristianos blancos tenían más poder político y cultural», como dijo un encuestador, o por una época en la que los niños montaban en bicicleta hasta el atardecer y la tienda del barrio fiaba las compras?

Para muchos estadounidenses, es difícil separar ambas cosas. Los conservadores sostienen que la relación es causal: las jerarquías sociales de los años 1950 eran «naturales», y su cumplimiento hacía que la sociedad fuera más estable; su eliminación ha provocado que todo se haya vuelto del revés. Nuestra cultura carece de una explicación alternativa convincente de la cohesión social de mediados de siglo, una que la desvincule de las actitudes chovinistas comunes de la época en materia de raza y género. A medida que la gente busca respuestas a los crecientes problemas sociales, hemos empezado a ver fenómenos sorprendentes, como un fuerte aumento de la agitación en favor de la ortodoxia de los roles de género, como el reciente repunte de la opinión pública a favor de que las mujeres vuelvan a sus roles tradicionales en la sociedad.

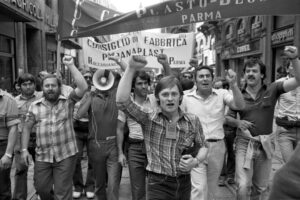

Pero existe una explicación diferente de por qué la sociedad podía parecer más amigable, más confiada y más social. Las décadas de mediados de siglo, a menudo conocidas como la «gran compresión», se caracterizaron por la menor desigualdad de ingresos, la mayor tasa de sindicalización, los salarios reales más altos, la mayor actividad huelguística, la fiscalidad progresiva más elevada, la mayor regulación industrial y la mayor inversión pública de la historia de Estados Unidos. La mejora de los salarios y los servicios permitió a millones de trabajadores alcanzar un nivel de seguridad que había eludido a las generaciones anteriores, reduciendo la competencia por los recursos. Y las perspectivas económicas individuales de los trabajadores aumentaron en relación con la prosperidad general del país, imbuyendo a la sociedad de un sentido de propósito común. Esta dinámica, y no los valores culturales conservadores dominantes de la época, fue la responsable de una sociedad más cohesionada.

Sin embargo, esta es una historia prácticamente desconocida. Cuando se preguntó a los estadounidenses este año en qué década se había registrado el mayor poder de los trabajadores frente a los empresarios, no supieron responder. No destacaron ninguna década ni ningún periodo en particular. Los estadounidenses no saben que la época que muchos recuerdan con nostalgia como una era de seguridad, abundancia y vínculos familiares y comunitarios fue el punto álgido del poder de los trabajadores y la igualdad económica. En ese vacío, las explicaciones estrictamente culturales del declive social son cada vez más populares, lo que amenaza con arrastrarnos de vuelta a una Edad Media social sin reponer la prosperidad económica y la confianza mutua que hemos perdido.

El gran «nosotros»

Los Estados Unidos de mediados de siglo fueron, sin duda, una época y un lugar de mayor cohesión macro y microsocial. Robert Putnam y Shaylyn Romney Garrett, autores de The Upswing: How We Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again analizan la «curva yo-nosotros-yo», en la que el individualismo y la desconfianza de la Edad Dorada dieron paso, en las primeras décadas del siglo XX, a una creciente conciencia cívica, ola que alcanzó su punto álgido entre mediados de los años cincuenta y mediados de los sesenta. El auge de la conciencia social dio lugar al New Deal y a las reformas de la Gran Sociedad, y puso en marcha las profundas revoluciones sociales del siglo, antes de que el gran «nosotros» se disolviera una vez más en muchos «yos» rivales.

Putnam es autor de Bowling Alone, una obra fundamental de la ciencia política que traza el auge y la caída de la sociedad civil —iglesias, clubes, sindicatos, logias, ligas deportivas, asociaciones de voluntarios, organizaciones vecinales, grupos juveniles— para demostrar y explicar el desmoronamiento del mutualismo estadounidense de mediados de siglo. Independientemente de la afiliación ideológica o política, según el argumento de Putnam, la participación masiva en grupos y la naturaleza mucho más social de la vida estadounidense evidenciaban un sentido de la solidaridad social mucho más fuerte que el que existe hoy en día. Incluso los anticomunistas más acérrimos, defensores de un individualismo descarado, vivían en una sociedad en la que las personas se movían habitualmente al unísono hacia objetivos comunes, muy diferente de los satélites solitarios de hoy en día que se cruzan en el espacio vacío. Esta era la cara prosocial de lo que los liberales recuerdan solo como una conformidad asfixiante.

En The Upswing, Putnam y Garrett rastreean esta tendencia y la analizan junto con otras, lo que nos permite comprender mejor lo diferente que era la vida estadounidense de mediados de siglo en comparación con la actual. «Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial», escriben, «la brecha entre ricos y pobres siguió reduciéndose. La participación de los estadounidenses pobres y de ingresos medios en la prosperidad de la posguerra aumentó, lo que redujo aún más la desigualdad de ingresos». La riqueza colectiva de Estados Unidos crecía, pero, a diferencia de la Edad Dorada o de la actualidad, la distribución de esa riqueza era también más equitativa. «La marea económica ascendente levantó todos los barcos», escriben Putnam y Garrett. «De hecho, durante este periodo, los botes se elevaron más rápido que los yates».

Las políticas responsables de esta drástica reducción de la desigualdad de ingresos y del aumento del nivel de vida de la clase trabajadora surgieron de la convergencia de varias fuerzas históricas: la organización sindical masiva de la década de 1930, la transformación de la relación entre el gobierno y la economía que supuso el New Deal y la extraordinaria expansión económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, la década de 1950 representó lo que el historiador Robert Brenner denomina «la verdadera edad de oro de la clase trabajadora estadounidense», en la que los trabajadores de la industria manufacturera disfrutaron de unos beneficios económicos sin precedentes.

Según Brenner, el periodo comprendido entre 1948 y 1959 fue testigo de unos beneficios económicos sin precedentes para los trabajadores, con un crecimiento medio anual de los salarios en la industria manufacturera del 3,4%, el mayor crecimiento salarial sostenido de todo el siglo XX y XXI, excepto en tiempos de guerra. Esta prosperidad se extendió más allá de los trabajadores de las fábricas, con ganancias similares en toda la economía.

Esta notable transformación se debió a dos factores clave. En primer lugar, la fuerza organizativa de los trabajadores alcanzó niveles históricos, con los sindicatos ganando un alto porcentaje de las elecciones de reconocimiento y la afiliación sindical alcanzando un máximo de aproximadamente el 35% de la mano de obra del sector privado a mediados de la década de 1950. En segundo lugar, como sostiene Brenner, el auge económico de la posguerra creó condiciones en las que los empleadores dieron prioridad al mantenimiento de una producción estable frente a la contención salarial. En este entorno de alta demanda y mercados laborales ajustados, la amenaza de huelgas y paros dio a los trabajadores un importante poder de negociación, lo que les permitió conseguir mejoras significativas en la remuneración y las condiciones de trabajo.

La combinación de baja desigualdad y altos salarios a mediados de siglo fomentó una menor competencia, estrés y delincuencia, lo que generó una mayor estabilidad, confianza y solidaridad social. Los liberales suelen descartar esta abundancia como un fenómeno exclusivo de los blancos, pero la realidad es más matizada. La segregación y la discriminación de Jim Crow limitaron gravemente las oportunidades de los afroamericanos, pero no los excluyeron por completo de la prosperidad de la época. De hecho, los afroamericanos experimentaron importantes ganancias económicas durante las décadas de la posguerra, impulsadas por una mayor igualdad de ingresos que les benefició especialmente al emigrar del sur para acceder a mejores puestos de trabajo.

Este periodo fue testigo de la menor desigualdad económica racial de la historia de Estados Unidos, con una reducción de la brecha salarial entre blancos y negros a lo largo de los años 1950 y hasta 1968, cuando comenzó a aumentar la desigualdad general. Esta inclusión económica acelerada en el «gran nosotros» puso de manifiesto las contradicciones raciales de Estados Unidos al tiempo que aportó recursos a los afroamericanos, lo que intensificó la lucha por la plena igualdad de derechos civiles.

Pero justo cuando los afroamericanos conseguían la igualdad jurídica formal, el consenso económico de la posguerra comenzó a desmoronarse. A partir de la década de 1970, con el estancamiento de los salarios y la aceleración de la desigualdad, los afroamericanos soportaron la mayor carga de estas tendencias, al igual que se habían beneficiado en menor proporción de la anterior era de prosperidad compartida. Las victorias legales del movimiento por los derechos civiles precedieron a una transformación económica que socavaría todas sus promesas en las décadas siguientes.

Para las mujeres, el panorama era igualmente complejo. Aunque muchas mujeres no ganaban nada trabajando fuera del hogar durante este periodo, los salarios que sustentaban a la familia les permitían disfrutar de un nivel de vida relativamente alto gracias a los ingresos de sus maridos. Pero este acuerdo doméstico era profundamente inestable.

Como observó la historiadora Stephanie Coontz, la década de 1950 estaba «abocada a la autodestrucción». Las mismas cosas que la convirtieron en el epítome de la familia con un hombre como sostén económico y la hicieron parecer la edad de oro de la vida familiar también contribuyeron a socavar esa imagen. La combinación de la dependencia económica de las mujeres y las normas de género rígidamente sexistas que afirmaban la autoridad masculina y negaban la autonomía femenina creó unas condiciones que acabarían resultando intolerables a medida que evolucionaban las expectativas y aspiraciones de las mujeres.

El argumento central de Betty Friedan en su innovadora obra The Feminine Mystique, investigada a lo largo de la década de 1950 y publicada en 1963, era la afirmación de que las mujeres, al igual que los hombres, debían poder dedicar sus vidas a «un propósito humano» fuera de las paredes de sus propios hogares. Los movimientos sociales de las décadas siguientes fueron una prolongación del espíritu comunitario general de la década de 1950, aunque se opusieron enérgicamente a determinadas características sociales de aquellos años.

El rechazo de las mujeres a la ortodoxia de los roles de género no tenía por qué coincidir con el desmantelamiento de los altos salarios, el fuerte poder sindical y los sólidos lazos comunitarios. Podría haber surgido una sociedad más equitativa si la seguridad económica se hubiera mantenido intacta mientras se transformaban las relaciones de género, es decir, si los ingresos hubieran seguido siendo lo suficientemente altos como para que tanto las mujeres como los hombres pudieran trabajar menos horas fuera del hogar y compartir de manera más equitativa las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos.

Esta evolución progresista nunca se materializó porque, precisamente en el momento en que la segunda ola del feminismo desafiaba los roles de género tradicionales, la economía política estadounidense estaba experimentando su fatídico cambio de régimen hacia el neoliberalismo.

¿Quién deshilachó el tejido social?

A partir de la década de 1970, este nuevo paradigma económico desmanteló sistemáticamente los cimientos materiales de la vida estadounidense de mediados de siglo, erosionando la seguridad económica y la confianza social que caracterizaban la época. Esta transformación coincidió con la plena expresión de los cambios sociales que se habían gestado en las décadas de la posguerra, como la caída de Jim Crow y la entrada de las mujeres en la fuerza laboral formal.

El momento en que se produjo llevó a un diagnóstico erróneo. Las narrativas conservadoras explotan esta coincidencia para argumentar que el cambio social en sí mismo causó la precariedad económica. Para la derecha, los supuestos defectos de la década de 1950 eran en realidad las características esenciales responsables de la cohesión social de la época, y nos hemos desviado del camino porque hemos tratado de retocar con «ingeniería social» la igualdad; dejar que las jerarquías naturales se desarrollaran funcionarían mucho mejor.

Lo que los liberales consideran «retrógrado», como los roles de género tradicionales, en realidad proporcionaba el marco necesario de orden y propósito que impedía el caos social, argumenta la derecha. La solución conservadora es lógica: para volver a aquella época dorada de prosperidad, tranquilidad y confianza hay que revertir los cambios sociales que supuestamente alteraron el equilibrio natural y condujeron al declive social.

En realidad, la conexión es mucho más contingente. El Partido Demócrata, que siempre ha sido un partido cuya coalición incluía elementos conservadores pero que también fue el artífice de las reformas del New Deal y la Gran Sociedad y el defensor de los sindicatos y los trabajadores manuales en el siglo XX, abandonó su programa económico, dejando la escena política estadounidense sin una oposición organizada al neoliberalismo. Al mismo tiempo, para dar una cobertura progresista al giro, los demócratas abrazaron la política de la justicia social. Sin una base en perspectivas económicas compartidas (el gran «nosotros»), esa política se volvió cada vez más tribalista, reflejando la polarización y la fragmentación de la vida social de finales del siglo XX y principios del XXI.

La historia que los liberales contaron sobre este giro fue que los años sesenta y setenta fueron un rechazo total de los «retrógrados cincuenta». Este relato es todo un regalo para los conservadores, ya que crea la apariencia de una disyuntiva entre la prosperidad económica y el igualitarismo social. Y como los liberales perdieron toda inclinación a enmarcar la política en términos de clase, no tienen ningún contraargumento convincente para contrarrestar el seductor relato de la derecha sobre la pérdida de la grandeza estadounidense. Lo único que pueden hacer es sobreactuar indignación por la nostalgia de mediados de siglo y negar rotundamente el declive social. Esto parecen espejitos de colores para las personas que entienden intuitivamente que algo valioso ha desaparecido de la vida estadounidense.

Decenas de millones de estadounidenses sienten que la vida alguna vez contó con características fuertemente asociadas con la felicidad y la prosperidad humanas, pero que desde entonces las ha perdido. Es responsabilidad de cualquier grupo político tomarse en serio esa sensación de pérdida y ofrecer una explicación convincente, que distinga entre causas y efectos, para que podamos imaginar un futuro que integre lo mejor del pasado sin dar marcha atrás en avances sociales cruciales. La negativa de los liberales a reconocer abiertamente y explicar por qué aspectos clave de la vida eran mejores hace setenta años empuja a la gente a los brazos de los reaccionarios, que tienen una explicación preparada.

La historia que debemos contar va en contra de los mitos tanto liberales como conservadores: el tejido social de Estados Unidos se ha desgastado y la culpa es del neoliberalismo, que ha destruido los cimientos materiales de la solidaridad social. Este ataque económico ha robado a los estadounidenses medios la confianza, la comunidad, la seguridad y el sentido de un esfuerzo común. Si no popularizamos este discurso, la gente seguirá pensando que la solución para recuperar lo que hemos perdido es resucitar lo que debería permanecer enterrado.