Entrevista por

Élodie Ségal[1]

Elizabeth Calvillo Reynoso es organizadora sindical y especialista en relaciones laborales. Actualmente se desempeña como Coordinadora de País México en la organización Asociadas por lo Justo (JASS). Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y magíster en Estudios Sociales —línea de Estudios Laborales— por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.

Tiene además un Diploma Superior en Estudios Sociales del Trabajo y una Especialidad en Estudios de Violencia en Razones de Género contra las Mujeres, ambos otorgados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Está certificada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para realizar Auditorías Participativas de Equidad de Género en el Trabajo.

A lo largo de catorce años, ha trabajado en sociedad civil y con organizaciones de personas trabajadoras de sectores como el agrícola, teleservicios, textil, autopartes y cuidados remunerados. Su experiencia combina la investigación académica con la acción directa en procesos de organización colectiva en contextos de alta precariedad, con un fuerte énfasis en la formación con perspectiva de género y en estrategias de cambio social e incidencia para el cumplimiento de los derechos laborales (individuales y colectivos).

Su mirada, profundamente situada, permite pensar el sindicalismo no solo como estructura, sino como experiencia vivida, atravesada por conflictos, afectos y desigualdades. En esta entrevista, Elizabeth Calvillo Reynoso reflexiona sobre los límites de la democracia laboral en México, los obstáculos que enfrentan las mujeres en los espacios sindicales, las nuevas formas de violencia hacia liderazgos femeninos y el desafío de construir representación colectiva en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado.

También analiza con agudeza la desconexión entre el sindicalismo tradicional y las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores, cuya experiencia laboral se desarrolla cada vez más por fuera de los marcos formales, en condiciones de flexibilidad, intermitencia o aislamiento. Desde ahí, plantea la urgencia de redefinir los espacios de organización y recuperar el sentido político del trabajo.

ÉS

En los últimos años se ha hablado mucho de una nueva etapa para la democracia sindical en México. ¿Consideras que estamos realmente en un momento histórico?

ECR

Sí, sin duda hay un cambio, pero también lo veo como un momento peligroso. Las estructuras tradicionales de control sindical no han desaparecido: han aprendido a simular, a adaptarse. Por ejemplo, se celebran consultas para legitimar contratos colectivos, pero muchos trabajadores ni siquiera saben que están participando en una votación clave. No basta con introducir mecanismos formales si no se los acompaña de formación, de procesos organizativos que realmente empoderen a las personas.

ÉS

¿A qué te refieres con «simular»? ¿Podrías dar un ejemplo concreto?

ECR

Muchas veces se cumple con la ley en lo formal pero se manipula el contexto. En algunos casos, los empleadores o antiguos sindicatos hegemónicos organizan las votaciones con poca difusión, en horarios que dificultan la participación o incluso bajo vigilancia. Esto genera miedo o desconfianza, sobre todo cuando no hay una cultura democrática consolidada. Entonces, aunque en el papel se diga que fue una «consulta legítima», en la práctica no hubo condiciones reales para una decisión libre e informada.

ÉS

¿Hay avances reales en algún ámbito?

ECR

Sí. Hay sectores donde se han logrado cambios importantes, sobre todo donde existen sindicatos independientes fuertes o redes de apoyo entre trabajadores. También hay más conciencia sobre la necesidad de transformar no solo la representación, sino la forma en que entendemos el trabajo y la organización colectiva. Pero esto no es homogéneo. Hay muchas resistencias, tanto del Estado como de las empresas, y también al interior de los propios sindicatos.

ÉS

¿Y qué lugar ocupa el feminismo en este proceso?

ECR

Creo que por fin se están cruzando los caminos. La lucha por la democracia sindical no puede estar separada de la lucha feminista. Muchas mujeres han sido protagonistas de estos procesos de transformación, incluso si no siempre se las reconoce. Y también es urgente que se reforme el trabajo de cuidados, que es una dimensión laboral completamente invisibilizada. No podemos hablar de justicia laboral si seguimos ignorando que miles de mujeres sostienen el trabajo asalariado de otros desde sus casas, sin salario, sin derechos.

ÉS

En tu experiencia, ¿cuál es la situación actual de las mujeres trabajadoras en México?

ECR

Las mujeres seguimos enfrentando una profunda desigualdad. Y no hablo solo de brechas salariales —que por supuesto existen y se mantienen en todos los sectores—, sino de una estructura que limita nuestras posibilidades desde el inicio. La carga de cuidados, por ejemplo, sigue recayendo casi exclusivamente sobre nosotras, y eso tiene un impacto directo en la vida laboral. Muchas veces se nos ofrece un horario flexible o de medio tiempo como si fuera un privilegio, cuando en realidad se trata de una forma de precariedad que asume que nuestro tiempo está subordinado a las responsabilidades domésticas.

ÉS

¿Y cómo responden los sindicatos a estas problemáticas?

ECR

En general, con mucha resistencia. Aunque ha habido avances en algunos espacios, la mayoría de los sindicatos siguen siendo profundamente masculinos en su estructura y en su cultura. No es que no haya mujeres: hay muchas, pero están invisibilizadas o relegadas a tareas de apoyo. Cuando una mujer levanta la voz o propone una agenda de género, se enfrenta a cuestionamientos, a burlas o a silencios incómodos. Es como si hablar de cuidados, de violencia, de acoso, fuera algo ajeno a la agenda sindical «seria».

ÉS

¿Consideras que hay desconocimiento de lo que implica una perspectiva de género?

ECR

En parte sí, pero no es solo ignorancia. Es una decisión política. Incluir una perspectiva de género implica cuestionar privilegios, cambiar prioridades, redistribuir poder. Y eso incomoda. Por eso, incluso cuando hay cursos o comisiones de género, muchas veces se quedan en la superficie, sin presupuesto ni respaldo real. En cambio, cuando un grupo de mujeres logra organizarse, resistir juntas, proponer cambios, entonces sí se puede transformar la dinámica. Pero para eso hay que romper muchas barreras, tanto internas como externas.

ÉS

¿Y en términos de representación formal?

ECR

El acceso a cargos sigue siendo muy limitado. Muchas veces se dice que «no hay mujeres interesadas» o que «no tienen experiencia», pero eso es una trampa. Las mujeres participan todos los días en sus centros de trabajo, resuelven conflictos, sostienen procesos, pero no se les da visibilidad. Y cuando llegan a un cargo, se les exige el triple que a los hombres, se las pone bajo escrutinio constante, se les cuestiona su vida personal. Esa doble vara es uno de los principales obstáculos para que más mujeres se animen a dar el paso.

ÉS

¿Has visto ejemplos positivos de transformación?

ECR

Sí, claro. En algunos sindicatos independientes se ha logrado incluir cláusulas de protección frente al acoso, se han abierto espacios de formación para mujeres o se han impulsado liderazgos colectivos. No son procesos fáciles ni lineales, pero sí muestran que otro sindicalismo es posible. Un sindicalismo donde hablar de género no sea una concesión, sino una condición para construir verdadera democracia laboral.

ÉS

Hablábamos de los obstáculos para la participación de las mujeres en el sindicalismo. ¿Qué formas específicas de violencia has observado hacia quienes asumen liderazgos femeninos?

ECR

La violencia es real y es cotidiana. A veces es evidente, como los ataques personales o las campañas de desprestigio. Pero muchas veces es más sutil, más estructural. Por ejemplo, cuando una mujer accede a un cargo de representación, se pone en duda su legitimidad. Se dice que está ahí «porque alguien la puso», «porque cumple una cuota» o se le atribuyen vínculos personales en lugar de reconocer su trayectoria. Esa descalificación constante desgasta muchísimo. No se juzga su trabajo, sino su vida privada, su carácter, su cuerpo.

ÉS

¿Esa violencia proviene solo de los hombres?

ECR

No, y eso es importante decirlo. Muchas veces viene también de otras mujeres. Eso es doloroso. Nos atraviesa el patriarcado, nos pone en competencia. Algunas mujeres reproducen los mismos esquemas de poder con tal de conservar un espacio o de ser aceptadas en una estructura masculina. Hay lideresas que, una vez en el poder, adoptan prácticas autoritarias o excluyentes. No es porque sean mujeres que el liderazgo será automáticamente transformador. La sororidad hay que construirla, no se da por defecto.

ÉS

¿Qué papel juega el entorno social y mediático en ese castigo?

ECR

Juega un papel enorme. La sociedad no perdona que una mujer ocupe un lugar público con firmeza. Si es fuerte, se la tacha de autoritaria; si es conciliadora, de débil. Todo se convierte en motivo de juicio: su forma de hablar, de vestir, su estado civil, si tiene hijos o no. Esa presión constante es una forma de violencia simbólica que busca disciplinar. Y en los medios, los liderazgos femeninos casi no existen a menos que estén en crisis, como si solo fuéramos visibles cuando hay conflicto o escándalo.

ÉS

¿Y cómo se vive eso desde adentro? ¿Cómo impacta en la subjetividad de las mujeres sindicalistas?

ECR

El costo emocional es altísimo. Hay mujeres que renuncian después de haber alcanzado un cargo porque simplemente no pueden más. Porque no es solo el trabajo: es el aislamiento, la falta de redes, la violencia institucional. Muchas sienten culpa, sienten que han fallado, cuando en realidad están enfrentando un sistema que no las quiere ahí. También hay un duelo, porque para muchas mujeres, el sindicato es un espacio que aman, donde han militado por años. Tener que alejarse por violencia es profundamente injusto.

ÉS

¿Qué estrategias han encontrado para resistir?

ECR

La más importante es la organización entre mujeres. Cuando logramos construir redes de apoyo, de escucha, de formación, cambia todo. Saber que no estás sola, que tu experiencia es compartida, que tienes con quién hablar cuando todo se vuelve difícil, eso hace una diferencia enorme. También creo que necesitamos disputar los espacios simbólicos: contar nuestras historias, visibilizar nuestros logros, reivindicar la voz femenina como una voz legítima. No es fácil, pero hay cada vez más mujeres que lo están haciendo y eso me llena de esperanza.

ÉS

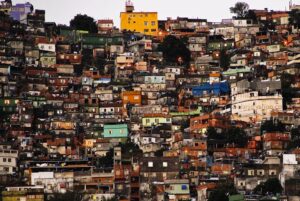

En el contexto actual, muchas personas jóvenes no se sienten parte del mundo sindical ni del trabajo formal tradicional. ¿Cómo ves este fenómeno?

ECR

Es una realidad innegable. La mayoría de las personas jóvenes que hoy trabajan no lo hacen bajo esquemas clásicos. No tienen contrato, no tienen seguridad social, no tienen horarios fijos. Están en plataformas digitales, en esquemas de subcontratación, en trabajos eventuales o informales. El problema es que muchas veces no se reconocen como trabajadoras o trabajadores, porque se les ha dicho que están «haciendo algo temporal» o «ganándose algo extra», y eso impide que reclamen derechos. El primer paso es nombrar esas prácticas como lo que son: trabajo.

ÉS

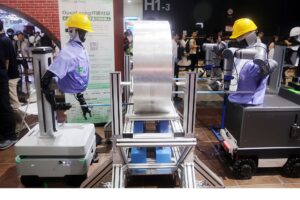

¿Qué implica para el sindicalismo esta transformación del mundo laboral?

ECR

Implica una crisis pero también una posibilidad. Las formas tradicionales de sindicalismo ya no alcanzan para organizar a quienes están en condiciones precarias o fragmentadas. Pero eso no significa que no haya deseo de organizarse. Al contrario: hay una búsqueda de sentido colectivo, de dignidad, de protección. Lo que hace falta es construir formas de representación más flexibles, que partan de la experiencia concreta y no de una estructura burocrática. Eso requiere creatividad política, pero sobre todo voluntad de escuchar.

ÉS

¿Cómo se puede interpelar a esas nuevas generaciones que, como dices, no se nombran como trabajadoras?

ECR

Lo primero es no juzgar. Muchas veces desde el sindicalismo se afirma que los jóvenes «no se comprometen», «no luchan» o «no entienden». Pero eso no es cierto. Están luchando todos los días, solo que en condiciones muy distintas. Hay que hablar su lenguaje, usar los medios que usan, pero también respetar sus tiempos y sus formas. El sindicalismo tiene que volverse un espacio de acogida, no de exigencia. Si queremos que se acerquen, tenemos que mostrar que pueden transformar, no solo adaptarse.

ÉS

¿Qué tipo de demandas aparecen desde esos espacios no tradicionales?

ECR

Aparecen demandas muy interesantes. Por ejemplo, el derecho a la desconexión, que antes ni siquiera se pensaba. O la protección frente al acoso digital. También hay un fuerte cuestionamiento al modelo de éxito laboral basado en la sobreexigencia. Las personas jóvenes están diciendo «no quiero trabajar 12 horas para sobrevivir apenas». Quieren condiciones de vida dignas, con tiempo libre, con salud mental. Y eso es profundamente político. Están poniendo sobre la mesa temas que el sindicalismo tradicional ha ignorado.

ÉS

¿Hay experiencias organizativas que valga la pena destacar?

ECR

Sí, muchas. Desde colectivos de repartidores en bicicleta hasta redes de trabajadoras del hogar o proyectos de economía social liderados por jóvenes. Son espacios que no siempre se nombran como «sindicato», pero que cumplen una función de defensa colectiva, de identidad compartida. Lo interesante es que rompen las jerarquías tradicionales, proponen liderazgos horizontales y usan herramientas tecnológicas con gran fluidez. El reto reside en desentrañar cómo conectar esas experiencias con los procesos más amplios de transformación laboral y política.

ÉS

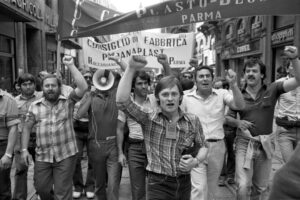

¿Y qué lugar ocupa la memoria sindical en ese proceso?

ECR

La memoria es fundamental. Muchas veces se piensa que hay una ruptura total con el pasado, pero en realidad hay una continuidad. Las luchas de hoy tienen raíces en otras luchas. Las mujeres que hoy están organizándose en plataformas o en sectores informales están retomando estrategias que ya usaron sus madres o sus abuelas, aunque no lo digan con esas palabras. El reto es cómo narrar esa memoria sin idealizarla, reconociendo también sus límites y violencias. Pero sin memoria no hay proyecto político duradero.

ÉS

¿Cómo llegaste al mundo sindical? ¿Cuál fue tu recorrido antes de convertirte en organizadora?

ECR

Empecé con una visión muy idealista. En mi familia se hablaba del sindicalismo como una fuerza de transformación. Crecí con la idea de que los sindicatos eran lo mejor que podía existir para los trabajadores. Cuando comencé a trabajar en el mundo real, especialmente en el sector de los call center, esa visión se fue matizando. Me di cuenta de que organizarse es duro, que no siempre se gana, que hay muchas barreras —internas y externas— que impiden que los sindicatos independientes prosperen.

ÉS

¿Ese desencanto te alejó del tema?

ECR

Al contrario, me llevó a involucrarme más. Lo viví como una necesidad interna. Quise entender por qué los procesos de organización, incluso cuando eran legítimos y colectivos, no siempre lograban transformar las condiciones laborales. Me preguntaba: ¿por qué es tan difícil que los sindicatos independientes ganen? ¿Qué pasa cuando ganan? ¿Qué tipo de relaciones se construyen después? Eso me llevó a trabajar con el sindicato de despachadores, que fue un caso excepcional. Ahí enfoqué mi tesis.

ÉS

¿Cómo fue tu paso de la investigación académica al trabajo en campo como organizadora?

ECR

Natural, aunque desafiante. Investigar me permitió sistematizar muchas experiencias, pero me hacía falta lo vivencial. Así que empecé a acompañar procesos reales. Escuchar a los trabajadores, vivir sus miedos, sus logros, su frustración. Para mí, organizar no es solo una labor técnica: es profundamente política y afectiva. Acompañar un conflicto laboral implica estar disponible, comprender los tiempos del otro, sostener emocionalmente. Y sobre todo, reconocer que los verdaderos protagonistas son ellos y ellas.

ÉS

¿Y cómo ha influido tu experiencia como mujer en ese camino?

ECR

Ha sido determinante. Como mujer, he tenido que luchar dos veces: por mi lugar en el espacio sindical y por el reconocimiento de lo que aporto. Muchas veces se piensa que una organizadora está ahí como apoyo logístico o emocional, pero no como parte estratégica del proceso. He aprendido a nombrar mi rol, a defender mis ideas, a construir redes con otras mujeres. Eso me ha dado fuerza, pero también me ha hecho más consciente de lo que implica sostener a otros sin perderse en el camino.

Sobre la entrevistadora:

[1] Élodie Ségal es doctora en Sociología del trabajo por el Centro Pierre Naville de la Universidad de Évry, París Este, y profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa (México). Su trabajo se centra en el análisis crítico del capitalismo contemporáneo, con énfasis en las transformaciones del trabajo, la subjetividad y las competencias blandas.