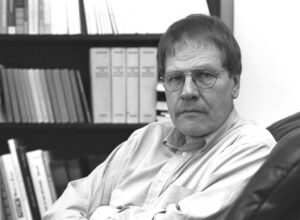

Branko Milanovic es uno de los analistas más autorizados en materia de desigualdad global, globalización y capitalismo. Ha escrito extensamente sobre estos temas en sus libros Capitalism, Alone y Visions of Inequality, así como en The World Under Capitalism, una antología de sus populares blogs sobre estos temas.La llamada «curva del elefante» —el famoso gráfico que analiza la distribución de los ingresos a nivel mundial, elaborado junto con Christoph Lakner en 2013— es quizás la mejor síntesis de los logros de la globalización, como la reducción general de la desigualdad mundial, así como de los problemas subyacentes, como el auge de una élite mundial que no rinde cuentas.En una entrevista para Jacobin, Bartolomeo Sala preguntó a Milanovic sobre su nuevo libro, The Great Global Transformation. Hablaron de cómo los fenómenos observados durante mucho tiempo por Milanovic han llevado al desmoronamiento del orden neoliberal global liderado por Estados Unidos, que gobernó desde 1989. De cara al futuro, Milanovic no ve tanto una oportunidad para la izquierda como un refuerzo de las tendencias más destructivas del capitalismo

Bartolomeo Sala

Su título es una clara referencia a La gran transformación, de Karl Polanyi. Su texto comienza con la famosa frase: «La civilización del siglo XIX se ha derrumbado. Este libro trata sobre los orígenes políticos y económicos de este acontecimiento, así como sobre la gran transformación que trajo consigo». ¿Es justo decir que La gran transformación global intenta hacer con la globalización neoliberal lo que Polanyi hizo con el liberalismo de mercado del siglo XIX, es decir, identificar su fracaso como la razón detrás del auge del fascismo?

Branko Milanovic

Bueno, sí, hay similitudes. Obviamente, en el título, excepto que añado la palabra «global» porque la transformación que estamos presenciando hoy en día es realmente totalmente global. Sin embargo, la idea es bastante similar. Como usted ha dicho, el comienzo del libro de Polanyi trata esencialmente de comprender qué ocurrió primero con la industrialización y, a continuación, por qué el nuevo orden se derrumbó ya en los años veinte y treinta. Del mismo modo, este libro lleva al lector desde los años setenta en adelante y analiza lo que yo denomino los diferentes retos a la dominación occidental. A continuación, plantea la pregunta: ¿por qué cambiaron las cosas? ¿Y qué cambió?

BS

Usted identifica el auge de Asia —concretamente de China— como el catalizador de este retroceso de la globalización neoliberal, una ortodoxia que había reinado prácticamente sin oposición desde la caída del bloque del Este en 1989. Creo que lo resume muy bien cuando escribe en el prefacio: «El auge de China, que fue posible gracias al neoliberalismo global, hizo inevitable el fin del neoliberalismo global». Desde un punto de vista puramente económico, este auge debería considerarse positivo, ya que supone un reequilibrio de la balanza en términos de ingresos globales. Pero también ha traído consigo algunas consecuencias no deseadas, como la tensión geopolítica y la reacción populista de derecha en Occidente.

BM

Supongamos que estamos hablando con un espectador benevolente. Al no saber nada sobre el tema, diría: «Miren, lo que ha ocurrido en los últimos cincuenta años parece, en general, positivo. El PIB mundial se ha triplicado. Se ha producido una mayor igualdad en la renta media entre los ciudadanos del mundo debido al auge de países muy poblados como China, India, Indonesia y Vietnam. Además, se ha creado —no puedo llamarla clase media global— pero sin duda una clase mediana global. Si nos fijamos en estos tres acontecimientos, todos parecen muy favorables. Sin embargo, cuando empezamos a analizar las cosas, vemos que el primer problema de esta igualación de ingresos es que hay un gran país como China que ahora ha superado a Estados Unidos en PIB total en términos de poder adquisitivo. Esto crea un conflicto geopolítico porque, en última instancia, Estados Unidos no quiere renunciar a su hegemonía mundial y ve a China como un rival, sin duda en Asia, si no en todo el mundo. Así pues, estos buenos acontecimientos crean primero un conflicto a nivel de los Estados-nación. Pero entonces se puede decir a este observador: mire lo que ocurre a nivel nacional. Muchas personas perdieron sus empleos y obtuvieron salarios más bajos. Los capitalistas de los países ricos subcontrataron servicios en el extranjero. Las clases medias de los países ricos estaban descontentas con la globalización y decidieron votar por candidatos populistas. Este es el tema del libro. ¿Cómo es posible que algo que a nivel mundial puede considerarse un avance positivo —y he analizado sus tres aspectos— resulte ser un problema tanto a nivel geopolítico como a nivel político nacional? Debo añadir que esto no es en absoluto sorprendente, porque el auge de Asia es un cambio tan grande que nadie podía esperar que se absorbiera sin dolor.

BS

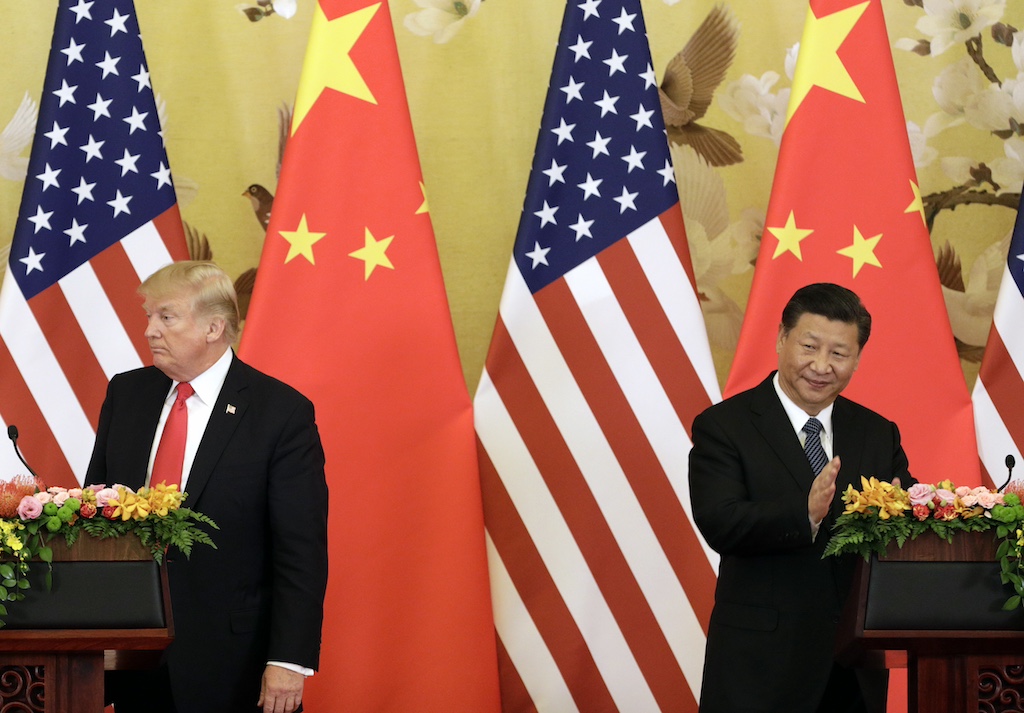

Junto con el auge de Asia, usted identifica la formación de una nueva clase dominante o élite como el otro gran avance que ha surgido de cuarenta años de globalización neoliberal, o «globalización II», como usted la denomina en un reciente ensayo de Jacobin, que abarca gran parte de los mismos temas que el libro. Esta clase, que surge del matrimonio (a veces literal) entre directivos y capitalistas, o capitalistas y cuadros del partido, domina ahora tanto en China como en Estados Unidos. Creo que es una observación muy interesante, ya que desmiente las narrativas al estilo de Samuel Huntington que identifican a los dos países como dos modelos o civilizaciones inconmensurables. Además, también identificas a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin como expresiones de una reacción común contra su auge. ¿En qué se diferencian estas nuevas élites, ricas en capital, credenciales e ingresos laborales —a las que usted llama élites «homopléuticas»— de las del pasado?

BM

Es una gran pregunta. Creo que mi primera explicación sobre el auge de China y Asia fue un poco simplista. En realidad se trataba de dos acontecimientos, y ambos formaban parte del mismo paquete neoliberal. A nivel internacional, se produjo el desarrollo de China y, a nivel nacional, la creación de una élite rica tanto en capital como en mano de obra, que dejó a los demás en una situación intermedia, por así decirlo. En consecuencia, el auge de Trump en particular —porque creo que es realmente un caso paradigmático— se explica por estos dos movimientos, junto con la autopercepción de aquellos que les fue muy bien, tenían altas credenciales y, de hecho, se perciben a sí mismos como muy trabajadores. Utilizo mucho el libro de Daniel Markovits, The Meritocracy Trap, cuando hablo de eso. Como dice Markovits, y lo cito, los estajanovistas de hoy en día son realmente capitalistas porque, en el sector financiero, por ejemplo, suelen trabajar entre diez y doce horas al día. Sienten que se merecen las cosas. Y también sienten que los que no han tenido éxito son culpables de ello. En realidad, es culpa suya porque no han sido inteligentes, no han estudiado lo suficiente o no han sabido encontrar las oportunidades. Así que también existe este desprecio hacia otros ciudadanos. Estoy muy contento con mi tercer capítulo, al que aludes, porque presenta empíricamente tanto a las élites estadounidenses como a las chinas. La élite estadounidense es una élite «homopléutica» con todas las características que he mencionado: son los capitalistas y los trabajadores más ricos, lo cual es una novedad histórica, pero también albergan un orgullo casi calvinista por su éxito y un desprecio por los demás. Por otro lado, en el caso de las élites chinas, que también se han enriquecido mucho, se aprecia la importancia de pertenecer al Partido Comunista. Esto, por supuesto, tiene mucho sentido, porque si eres un capitalista rico, necesitas buenas conexiones e influencia con tu gobierno. Para la élite estadounidense, el credencialismo consiste básicamente en ir a las universidades que luego te proporcionarán un buen trabajo. Para la élite china, el credencialismo es la pertenencia al partido, porque es algo que garantiza la seguridad de tu negocio.

BS

Desde un punto de vista puramente occidental, ¿no sería más acertado identificar a esta nueva clase dominante, que gusta de presentarse como una meritocracia pero que en realidad es una nueva oligarquía, como la causa fundamental de la reacción populista, en lugar de culpar a China? Al fin y al cabo, la deslocalización no es culpa de China (ni de la India ni de Brasil). Tampoco es culpa suya que los líderes occidentales —y aquí me refiero a centristas extremos como Emmanuel Macron o Keir Starmer— insistan miopemente en las mismas políticas neoliberales en bancarrota en lugar de redistribuir parte de la riqueza que la globalización ha distribuido de forma tan desigual.

BM

Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una coincidencia de ambos factores. China, por supuesto, tuvo su papel. Pero a nivel nacional, también influyó la obstinación de las élites en no reconocer que estaban perdiendo el apoyo del pueblo. Estaban demasiado ocupados con su éxito y cegados por la creencia de que se lo merecían. Menciono esto en mi reciente entrada del blog «Derrotados por la realidad». Tengo muchos amigos que son baby boomers y ahora se están jubilando, y creen firmemente en eso. Creen que ellos se merecen cosas y los demás no, porque no fueron a las escuelas adecuadas. De hecho, dirían: claro que había una diferencia si tus padres eran ricos o pobres, pero cualquiera podía hacerlo. Creo que tanto el auge de China como el auge de esta élite neoliberal llevaron a la creación de una masa de gente insatisfecha que luego votó en su contra.

BS

En las ruinas del antiguo orden neoliberal, se vislumbra la llegada de un nuevo sistema global. Aquí, la unipolaridad y la hegemonía indiscutible de Estados Unidos tras la Guerra Fría son sustituidas por la multipolaridad, y el neoliberalismo da paso a lo que usted denomina «liberalismo de mercado nacional». Este es realmente el quid de la cuestión del libro, la «gran transformación global» a la que se refiere en el título. ¿Es justo decir que no estamos asistiendo a un cambio de paradigma, sino más bien a una mutación por la que el liberalismo da paso a un mercantilismo agresivo en el extranjero, mientras que el neoliberalismo sigue imperando en el ámbito nacional?

BM

Por supuesto. Por eso el subtítulo del libro es «El liberalismo del mercado nacional en un mundo multipolar». Todos estamos de acuerdo en que la globalización neoliberal ha llegado a su fin. No es solo por Trump. Las políticas de Joe Biden como presidente eran muy similares. Entonces, la pregunta es qué tipo de sistema vendrá después, porque todos estamos de acuerdo en que el neoliberalismo, tal y como existió desde la década de 1990 hasta 2016, al menos, ha cambiado. No necesito entrar en detalles sobre guerras comerciales, grandes sanciones económicas o aranceles para hablar de eso. Pero lo que se nota muy claramente en el caso de Trump —y creo que hay similitudes en otros ámbitos— es que las relaciones con otros países han entrado en un claro modo mercantilista. ¿Qué es el liberalismo, o incluso el neoliberalismo? En el cuarto capítulo del libro, presento cuatro cuadrantes. A nivel nacional, significa libre competencia, bajos impuestos, poca regulación, etc. En el ámbito social, defiende las libertades negativas, la acción afirmativa y la aceptación de las diferencias sexuales y raciales. A nivel internacional, también tiene dos partes. En términos económicos, se trata del libre comercio, mientras que en términos sociales, se esfuerza por alcanzar el cosmopolitismo, que, en su estado puro, implicaría la libre circulación de mano de obra y personas.

Echemos un vistazo a estos cuatro cuadrantes. En pocas palabras, la parte internacional ha desaparecido por completo. Trump simplemente dice: no, eso ya no se aplica. En cuanto a la parte nacional, las libertades negativas y la aceptación de diferentes tipos de personas y grupos también están siendo atacadas. Así que lo que queda es realmente solo un cuadrante, que es el liberalismo de mercado. Y en este sentido, vemos que Trump no solo está aplicando políticas neoliberales, sino que las está profundizando. Reducción de impuestos, menor regulación en prácticamente todo, menos impuestos al capital que al trabajo: está redoblando la apuesta en todas estas cosas.

BS

Basas tu análisis en tendencias observables a largo plazo. Sin embargo, para mí, este nuevo orden mundial que describes parece especialmente frágil, vulnerable y potencialmente explosivo.

No es solo que, en un mundo de potencias rivales, el capital siga necesitando expandirse (de ahí las constantes tensiones geopolíticas y el belicismo). Quizás con la excepción de la China de Xi, parece decidido a exacerbar las crisis sociales que ha creado la globalización neoliberal.

Esto nos remite a la idea de Polanyi del «doble movimiento». Los perdedores de la globalización no tienen nada que ganar con este retroceso del neoliberalismo dentro de las fronteras nacionales; en todo caso, perderán aún más, ya que el estado del bienestar se recortará en nombre del rearme y las redes de seguridad social se privatizarán y serán sustituidas por una desigualdad aún mayor. ¿No cree que es solo cuestión de tiempo que la sociedad contraataque?

BM

Si observo las políticas de Trump, tiendo a esperar que la desigualdad en Estados Unidos aumente, ya que se trata de políticas que históricamente están relacionadas con el aumento de la desigualdad.

Al mismo tiempo, Trump es un demagogo. Técnicamente, no puede presentarse a un tercer mandato, pero aun así no creo que el movimiento que inició vaya a desaparecer. Del mismo modo, en Europa, en Francia, que ahora atraviesa una crisis gubernamental, probablemente habría un candidato del Rassemblement National en el poder si Macron dimitiera. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, con Reform UK. En Alemania, se ha producido el auge de la Alternative für Deutschland.

Por lo tanto, no se trata de accidentes como tales. Soy escéptico sobre lo que podrían lograr. Pero, aun así, creo que hay un elemento de aversión hacia las élites, por el cual las personas que están descontentas con la situación aceptarían cualquier cosa con tal de que las élites no estuvieran en el poder, incluso si ellas mismas no lo hicieran muy bien.

BS

Una omisión notable en el libro es el papel del cambio climático. A pesar de su análisis lúcido, casi da por sentado que el mundo seguirá como si nada en lo que respecta al clima. Sin embargo, sabemos que esto está lejos de la realidad. ¿Qué opina al respecto? ¿Será el clima un factor de estrés más en un mundo que ya se encuentra en un estado de policrisis cada vez más grave?

BM

Esta respuesta no va a ser muy popular, pero no creo que el cambio climático sea un peligro del mismo tamaño e importancia que los otros factores que he mencionado.

Creo en el cambio climático y creo que habrá efectos. Habrá partes del mundo que se volverán insoportables, pero hay otras partes del mundo, especialmente Rusia y Canadá, que se beneficiarían de ello. En segundo lugar, creo que tendremos soluciones tecnológicas.

Tengo la edad suficiente para recordar esta afirmación de que somos un planeta limitado y que no hay crecimiento ilimitado en un planeta limitado.

Puede que seamos un planeta limitado, pero nuestro uso de los recursos está determinado tecnológicamente. No estoy de acuerdo con la opinión de que existe una barrera y que, una vez que la alcancemos, el capitalismo se derrumbará. Aun así, ¿qué sistema lo sustituiría? Podría entender una reducción de la tasa de crecimiento, ya que las tecnologías verdes requieren un mayor desarrollo tecnológico para obtener rendimientos más bajos.

Soy bastante marxista desde el punto de vista metodológico y no creo que el capitalismo sea un modo de producción natural, lo que deja abierta la posibilidad de que sea superado o sustituido por un sistema mejor. Sin embargo, no tengo un plan para otro sistema.

BS

Usted es un realista que no ve ninguna alternativa al capitalismo en el horizonte a corto plazo. Sin embargo, esto no significa que no sea profundamente crítico con el capitalismo. De hecho, la conclusión de La gran transformación global es una verdadera acusación contra el carácter voraz del capitalismo. ¿Es correcto afirmar que, aunque no lo diga explícitamente, considera que la guerra es el desenlace más probable de esta coyuntura histórica? ¿Estamos caminando sonámbulos hacia otra tragedia?

BM

No estoy muy seguro sobre la guerra. Quiero decir, ya conoce la situación actual. Podría ocurrir incluso ahora.

Pero lo que digo en el último capítulo —que solo tiene unas pocas páginas, pero también lo argumento en Capitalism, Alone— es que el capitalismo es esencialmente un sistema inmoral. Un sistema impulsado por el interés propio y los beneficios. Toda esta historia de las partes interesadas y los accionistas, en mi opinión, es básicamente una tontería. De hecho, en este punto estoy de acuerdo con Milton Friedman. La función de un capitalista como agente social no es preocuparse por el medio ambiente y otras personas, sino preocuparse por los accionistas y su dinero. Es un sistema que, como he dicho, es amoral y comercializa todo.

Ese es otro punto que destaco en el libro. Hay actividades que nunca se han comercializado. Probablemente, toda la esfera doméstica de la actividad se ha comercializado. Probablemente, la cocina se ha comercializado. El cuidado de los perros se ha comercializado. El cuidado de los ancianos se ha comercializado. Incluso la muerte se ha comercializado. La cuasi desaparición de la familia es probablemente la consecuencia última de esto, en el sentido de que la familia se define por actividades que, en principio, no son comerciales.

Por lo tanto, cuando se comercializa todo, no es de extrañar que lo que se obtenga sea un mundo de soledad. La única cita que incluyo en ese capítulo es de La sociedad del espectáculo, de Guy Debord. El libro fue escrito en 1968 y es una obra fenomenal. Es asombroso cómo él lo vio venir. En ese sentido, soy muy pesimista. Es un pesimismo severo, pero en una sociedad cada vez más atomizada, creo que es hacia donde nos dirigimos.

Sobre el entrevistador

Bartolomeo Sala es un escritor italiano afincado en Londres. Sus escritos han aparecido en Gagosian Quarterly, Brooklyn Rail y Dial.