Si Averroes viviera hoy, sería un filósofo árabe exiliado, mientras que Juan Cobo, el fraile toledano que escribió el primer tratado filosófico europeo en chino, sería considerado como un sujeto sospechoso por su cercanía cultural con el gran rival geopolítico de Occidente. Ninguno de los dos tendría acceso garantizado a la Europa de nuestros días. Y sin embargo, ambos están en los cimientos de lo que Europa presume ser: una cultura ilustrada, racional, abierta al mundo.

Frente al relato dominante de una civilización que se basta a sí misma, la historia de Europa es, en realidad, la historia de una larga serie de traducciones. Traducciones de textos, de ideas, de mundos. Sin Averroes, Aristóteles no habría llegado a París. Sin Cobo, Confucio no habría cruzado la frontera del latín. Pero esas figuras, esenciales para el tránsito del saber, han sido relegadas a los márgenes del canon, convertidas en notas a pie de página o exotismos ilustrados.

Este artículo revisita la trayectoria de estos dos traductores —uno musulmán, otro cristiano; uno desde el sur, otro hacia el este— para pensar lo que hoy significan las fronteras: no solo como líneas físicas, sino como filtros ideológicos que deciden quién puede circular, quién puede hablar y quién puede ser reconocido como portador legítimo de conocimiento. En un momento en que Europa endurece sus políticas migratorias y reduce al migrante a un problema de gestión o de seguridad, recordar a Averroes y a Cobo es también una forma de disputar la memoria y reclamar otra genealogía: la de una Europa mestiza, deudora de los saberes que hoy encierra tras sus muros.

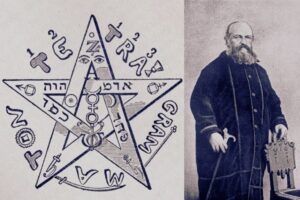

Averroes y la mediación árabe del saber clásico

En el relato tradicional de la historia europea, Aristóteles aparece como un pilar de la razón occidental. Sin embargo, durante siglos, gran parte de su obra fue desconocida en la Europa cristiana. Fue a través del mundo islámico —y en particular de las traducciones y comentarios de pensadores como Averroes— que el pensamiento aristotélico entró en contacto con la Europa medieval.

Averroes (Ibn Rushd), nacido en Córdoba en el siglo XII, fue jurista, médico y filósofo. Su obra es inseparable del contexto intelectual andalusí, donde convivían el legado grecolatino, la teología islámica y una tradición científica árabe en plena efervescencia. A través de sus comentarios a las obras de Aristóteles, Averroes no solo tradujo, sino que interpretó, reorganizó y enriqueció el pensamiento clásico desde una perspectiva racionalista profundamente crítica. Su figura fue central para los escolásticos latinos —especialmente Tomás de Aquino, Alberto Magno y Siger de Brabante— que lo llamaban «El Comentador», en contraste con Aristóteles, «El Filósofo».

Paradójicamente, mientras Europa redescubría a Aristóteles gracias a Averroes, el mundo islámico comenzó a intentar apartarlo de la espera pública. Fue perseguido por motivos teológicos, siendo desterrado de Córdoba. Su pensamiento, incómodo para el poder político y religioso, acabó desplazado en el Islam y silenciado y olvidado en Europa.

El filósofo árabe que tradujo a Aristóteles hoy se parecería demasiado al refugiado palestino que huye de un genocidio, mientras la comunidad internacional observa —y en muchos casos respalda— con una mezcla de cinismo, silencio y complicidad. La figura de Averroes no sería hoy la de un sabio reconocido, sino la de un hombre desposeído de derechos, retenido en la frontera sur o abandonado en un campo sin nombre. La historia intelectual que Europa reivindica se asemeja demasiado a los cuerpos que hoy excluye.

Juan Cobo y la ruta inversa: Europa aprende de China

Mientras Averroes abría Europa a la herencia griega desde el sur, Juan Cobo lo haría desde el este, en dirección contraria a los mapas mentales del eurocentrismo. Fraile dominico nacido en Consuegra (Toledo) a mediados del siglo XVI, Cobo fue uno de los primeros europeos en aprender chino, en establecer relaciones diplomáticas en Asia oriental y, sobre todo, en traducir ideas fundamentales del pensamiento confuciano a lenguas europeas. Su vida se desarrolló en los márgenes: entre Manila, Macao y la corte de Zhangzhou, en una red de circulación de saberes que desmiente la imagen de un Occidente aislado y autosuficiente.

En 1593 publicó el «Bian zhengjiao zhenchuan shilu» texto que combinaba elementos del cristianismo con nociones tomadas del confucianismo, el budismo y el taoísmo. Lo hizo escribiendo directamente en chino clásico, un hito sin precedentes. Esta obra, junto con su Libro chino (una antología en castellano de textos chinos con anotaciones), representa un momento singular en la historia de la traducción intercultural: no se trataba solo de evangelizar, sino de entender y transmitir ideas políticas, éticas y cosmológicas desde otro marco civilizatorio.

Como Averroes, Cobo fue un mediador. Pero no desde la periferia cultural, sino desde la experiencia del mestizaje epistemológico, la escucha y la convivencia. Su pensamiento —aunque impregnado de las limitaciones coloniales de su época— sugiere una curiosidad epistemológica rara en su tiempo. No quería conquistar China, sino leerla. Su legado, sin embargo, fue progresivamente olvidado, diluido entre la historia eclesiástica y la narrativa eurocentrista del descubrimiento.

En el contexto actual, un hombre como Juan Cobo sería fácilmente sospechoso: un europeo que aprende chino, que defiende el entendimiento con Asia y que cruza fronteras lingüísticas y culturales… difícilmente encajaría en la lógica securitaria de una Europa obsesionada con el control de lo ajeno. En un clima de creciente rivalidad con China y de desconfianza hacia todo lo que escape al marco occidental, la figura de Cobo —como la de Averroes— pone en cuestión los límites que hoy impone el relato dominante: ¿quién puede traducir?, ¿quién puede hablar?, ¿quién puede cruzar sin ser devuelto?

Europa contra sus propios orígenes

Las figuras de Averroes y Juan Cobo revelan que la historia intelectual europea es inseparable del movimiento, la traducción y el mestizaje. Y, sin embargo, el presente europeo se define por lo contrario: por un sistema de fronteras diseñado para impedir el tránsito de cuerpos, conocimientos y memorias que no se ajustan al ideal blanco, occidental y cristiano. Europa necesita las ideas, pero teme a quienes las portan.

La movilidad sólo es deseable desde la lógica del capitalismo: cuando genera beneficio económico y cuando quien se mueve responde al canon racial dominante. Es bienvenida la expatriada blanca que trabaja en remoto desde una terraza con wifi en Lisboa, pero no el jornalero senegalés que recoge frutillas en Huelva, ni la familia afgana que huye de una guerra interminable.

Como ya advirtió Edward Said, el problema no es sólo geográfico, sino epistémico: Occidente construyó su superioridad proyectando sobre el otro —el árabe, el oriental, el no europeo— una imagen de irracionalidad, atraso o barbarie. Ese orientalismo, lejos de haber desaparecido, muta hoy en forma de políticas migratorias, dispositivos de control y discursos de civilización. Averroes y Cobo no encajarían en este sistema no por lo que pensaron, sino por quiénes eran y desde dónde hablaban.

Averroes y Juan Cobo fueron traductores en el sentido más profundo del término: no solo pasaron palabras de un idioma a otro, sino que hicieron posible el entendimiento entre mundos. Sus vidas trazaron puentes que desafiaban la lógica del dominio. Fueron, a su manera, insurgentes de la cultura: pensadores que se movían entre márgenes, entre lenguas, entre cosmovisiones. Hoy, sin embargo, sus trayectorias serían vistas con sospecha, obstaculizadas por sistemas de control migratorio, securitización del saber y nacionalismo epistémico.

Europa se reivindica como heredera del pensamiento racional y de los grandes sistemas filosóficos. Pero olvida —o borra activamente— que gran parte de ese legado le llegó por vías que hoy criminaliza: desde el sur, desde el este, desde cuerpos y voces que no eran europeos, blancos ni cristianos.

La paradoja es insostenible. Una Europa que niega derechos a quienes encarnan las rutas que históricamente la formaron, es una Europa que traiciona su propia genealogía. Frente al relato homogéneo y excluyente de la civilización occidental, recuperar figuras como Averroes o Cobo no es solo un ejercicio de memoria: es un acto político. Nos obliga a mirar de frente el presente, y a preguntarnos qué clase de futuro puede construirse sobre los cimientos negados.

Quizás haya que empezar por ahí: reconociendo que los orígenes de Europa, si se escribieran con honestidad, no tendrían papeles. Eso nos ayudaría a empatizar con las miles de personas que cada día se mueven entre fronteras en busca de una vida más digna.