El papel que cumple el revisionismo histórico en esta etapa de neoliberalismo llega cuando no se tiene un futuro certero. Sufrimos un desastre climático que literalmente nos deja sin un mañana garantizado y asumimos sin remedio aparente la poshistoria, quedándonos sin la capacidad de ver más allá del sistema actual. Recurrimos al pasado, a la nostalgia. Y qué mejor nostalgia que la de un pasado tuneado, embellecido: las utopías ya no se ven hacia delante, sino hacia atrás.

Lo que obtenemos de todo esto es, por ejemplo, que no hubo esclavitud porque la gente de color era parte incontestable de la realeza y la burguesía inglesa en la época de Jorge III, cuando tal rey se enamoró de una mujer ficticiamente negra (en realidad, una muy lejana ascendiente suya parece que fue mora) y la convirtió en la reina Charlotte. En virtud de este amor suprimió el racismo, que quedó declarado inexistente en la historia del mundo.

Naturalmente no estoy hablando de ninguna historia real, sino de la aclamada serie Bridgerton, una de las más populares del catálogo de Netflix, alabada por ser simple escapismo que permite a la gente de color imaginarse princesa o príncipe en un encantador palacio en el que se sirven deliciosos canapés y pasteles. En un presente de brutalidad policial racista, de crímenes de odio contra migrantes y afroamericanos y de un «hagamos a América grande de nuevo», el escapismo es más político que nunca. Había que convertir en tabú el trauma generacional por el comercio de esclavos perpetrado por el mismísimo Jorge III, los asesinatos del Ku Klux Klan y el encarcelamiento en masa de las comunidades negras de Estados Unidos.

Se suele decir que la Historia la escriben los vencedores. Pero también es cierto que si los vencedores cambian de traje años después, la Historia también cambia. Los que en un momento fueron monarcas que vivían en grandes palacios o los administradores de poderosos imperios, en el paisaje contemporáneo son los magnates de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento, quienes ahora tienen la batuta que dirige la construcción (y destrucción) de la memoria.

Desde las fotografías de Stalin en las que aparecían y desaparecían personajes según quién le agradaba o desagradaba, hasta los negacionistas del Holocausto, empeñados en afirmar que no existieron los campos de concentración y que, en realidad, los rebeldes y judíos solo fueron amablemente alejados de Alemania en un simple proceso de deportación, todo se puede «retocar». Pero, en los dos ejemplos anteriores, el revisionismo histórico es repudiado por un Occidente supuestamente democrático por dar un «uso político a la Historia» por parte de los burócratas que añoran el comunismo y de los locos extremistas del presente.

Sin embargo, cuando son los «demócratas» quienes matizan, o, como dicen ellos, «actualizan» la Historia, todo toque malévolo y por su puesto, ideológico parece esfumarse mágicamente. Lo vemos con la nueva narrativa que presenta al Che Guevara como un asesino en serie que, además (apelando al discurso «progresista» actual), era un fervoroso homófobo y racista. Y lo vemos también en la nueva consideración de ciertos grupos religiosos como comunidades indígenas (otra palabra esencial del léxico «progresista») para legitimar su derecho a la tierra.

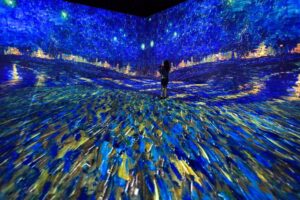

Como un simple caso de arte que imita a la vida, en el cine (sobre todo en el actual) las prácticas revisionistas son constantes. El componente principal de este «arte» es la fantasía. Desde un neoliberalismo sórdido del que no se ve la salida, la posibilidad de catarsis se elimina para el mundo tangible y recurrimos al cine, al espectáculo, para sumergirnos en su fantasía y que el mundo se nos aparezca distinto. Gracias al séptimo arte podemos ver a las mujeres de abolengo, como María Antonieta, sumidas en la melancolía mientras sus sirvientas trenzan sus largos cabellos, observando el abismo y experimentando un vacío absoluto.

Así es el cine de Sofía Coppola, reina del género «niña bonita y rica, pero triste». Para los amantes de este cine pero con aficiones más escatológicas, sirve también de ejemplo El Triángulo de la Tristeza, película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, donde los espectadores nos podemos regocijar ante un grupo de afluentes pasajeros de un crucero de lujo cuando vomitan todos en sinfonía después de comer mariscos avant-garde en medio de una tormenta marítima y son cubiertos por sus propios desechos debido a un fallo del sistema de aguas residuales de la embarcación.

Pero, a la par y como complemento esencial de esta corriente de fantasiosas venganzas contra los ricos, existe el género «yo sé que nunca va a pasar y que no es tan bueno como parece, per aun así lo quiero». Son las otras historias de ultrarricos que inundan el entretenimiento actual: las aventuras de los hijos de un magnate, un día disfrutando de su yate, otro planeando la muerte de su padre. O quizá una tragicomedia situada en las decadentes vacaciones italianas de un grupo de ricos vividores que, aun siendo insufribles, te tientan a desear acompañarlos en su brunch con un Aperol Spritz en la mano y con el dedo meñique alzado.

Con todo, ambos géneros son fantasías de doble filo, pues tienen el propósito intrínseco de que, en el momento en el que la película o el episodio termine, se asiente la realidad de que nunca seremos parte del 1%, pero también de que probablemente tampoco propiciaremos la caída de los ricos. Aunque sus creadores se enorgullezcan de su «rebeldía», no olvidemos que el cine «anticapitalista» es capitalista y, lejos de ser un arma liberadora, este género cada vez más popular solo representa la revolución engullida por el propio sistema y regurgitada en forma de espectáculo.

¿Qué rol juega el escapismo en periodos de crisis? En la era de «Dios ha muerto», ha quedado atrás la izquierda mesiánica que creía en un mundo lejano y maravilloso por el que nos invitaba a luchar. Es el tiempo de la concepción de la «nueva izquierda», con su llamada «política de identidad» y de propagación de la idea de que no hay sociedades ni por ende lucha social, sino tan solo un individuo y su lucha individual. No son tiempos de revolución, sino más bien de representación. Tiempos de «no podemos luchar contra el sistema, por lo que más nos vale pertenecer a él y ser representados por él». Entonces, el lema ya no es «vamos a comer a los ricos», sino «vamos a pelear por que haya más ricos de color, más ricos LGTBI, más mujeres ricas y faltaría más, feministas».

Y, así, con la perfección del círculo, la realidad pasa a imitar al arte. Gracias al fenómeno vuelto norma de olvidar la historia «fea», se pretende arrebatar componentes esenciales para un cambio radical de la sociedad. Sin futuro, la capacidad de imaginar un mundo mejor queda truncada. Y sin historia, el dolor ante las injusticias del pasado y del presente queda anulado. Mostrar canapés donde en realidad hubo grilletes siempre será un acto político. Igual que medir la libertad por la longitud de las cadenas.