Había una vez escritores de ciencia ficción que contaban historias sobre dos futuros interplanetarios posibles más allá del horizonte inmediato. Lo que nos esperaba allí era sublime o aterrador, triunfante o desolador. A menudo, esos escritores oponían dos potencias organizadas en torno a visiones distintas y opuestas de la modernidad, o de cómo deberíamos ser.

Pero compartían un objetivo común: la realización de los sueños de los fabulistas del espacio, que todos reconocían como coherentes con el curso que las cosas debían y habrían de seguir. Pero llegamos hasta la Luna, y luego todo cambió.

Los sueños fueron desechados, y el horizonte junto con ellos, mientras los fabulistas pasaban a escribir sobre pasados alternativos en lugar de sobre futuros resplandecientes, desplazándose de la ópera espacial al género «steampunk», un subgénero que en algún momento casi hegemonizó la ciencia ficción anglófona.

El steampunk, inaugurado por La máquina diferencial, de William Gibson y Bruce Sterling, imagina un pasado alternativo, notablemente victoriano, en el que Charles Babbage logra fabricar, en la Gran Bretaña del siglo XIX, su protocomputadora a vapor.

Esa historia alternativa del siglo XIX, en la que aristócratas terratenientes, cartistas descontentos y héroes al estilo Sherlock Holmes usan computadoras y otras tecnologías reconociblemente modernas impulsadas por vapor, imita la textura discontinua de nuestro propio momento tardocapitalista, donde pasado y futuro coexisten de forma incómoda, como la burguesía y el proletariado, en un presente perpetuo sin esperanza de resolución histórica decisiva.

La novela Julian Comstock: A Story of 22nd-Century America [Julian Comstock: una historia de los Estados Unidos del siglo XXII], de Robert Charles Wilson, publicada en 2009, representa una adaptación notablemente distópica de este subgénero, al imaginar a unos Estados Unidos teocráticos del siglo XXII a través del prisma de un siglo XIX estadounidense contrafactual, donde los Estados Unidos del futuro son los Estados Confederados del pasado, ahora victoriosos, fundados por John Calhoun, el amante de la libertad y padre de la patria.

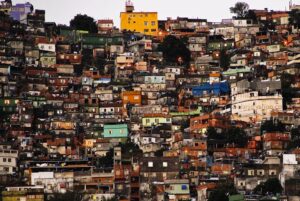

En las primeras páginas de la novela, el narrador Adam Hazard, compañero del protagonista y siervo por contrato, visita el «vertedero» en las afueras del pueblo. Los vertederos, que salpican el paisaje pastoral y distorsionado de la Norteamérica del siglo XXII, son sitios de excavación improvisados donde los estadounidenses desesperados hurgan entre los restos de un siglo XX ya lejano, conocido también como la «eflorescencia del petróleo», cuando los corruptos «antiguos seculares» desafiaban tanto las leyes de Dios como las de la naturaleza, según la clase dirigente evangélico-militar, que mezcla la retórica del apocalipsis ambiental y religioso en sus condenas morales de una modernidad hace tiempo desaparecida.

Julian y Adam descubren A History of Mankind in Space [Historia de la humanidad en el espacio], una historieta infantil sobre la NASA en su apogeo durante el programa Apolo, que provoca una discusión: «La gente caminó ahí, decía Julian, señalando ese cuerpo celeste. La primera vez que hizo esa afirmación me reí de él; la segunda vez le dije: “Sí, claro: yo mismo subí ahí, por un arco iris engrasado”».

A pesar de las burlas públicas de Adam —con su irónica alusión al conspiracionismo contemporáneo—, Julian conserva durante el resto del relato el libro maltrecho, como un talismán de posibilidad perdida, «preguntándose si era realmente posible que los hombres hubieran visitado el orbe celeste». Y, lógicamente, se interroga: «Si, como insinuaban las imágenes, habían viajado allí en cohetes, cohetes mil veces más grandes que nuestros fuegos artificiales del Día de la Independencia… Si los hombres habían visitado la Luna, ¿por qué no se habían quedado? ¿Era un lugar tan inhóspito que nadie quiso permanecer allí?»

Podríamos hacernos la misma pregunta, ya que, como señaló Martin Robbins en una polémica en The Guardian, «nadie nacido después de 1935» caminó sobre la Luna ni, mucho menos, en Marte. Y, tras la muerte de Neil Armstrong en 2012, ese pequeño grupo de caminantes lunares se está desvaneciendo en una historia que nos parece cada vez más distante y fantástica, en esta era de austeridad, tanto como a esos personajes ficticios que viven bajo un régimen distópico de «freeganismo» generalizado, una suerte de neofeudalismo.

Buzz Aldrin expresó este sentimiento al elogiar a su compañero de misión: «Realmente esperaba que el 20 de julio de 2019, Neil, Mike y yo estuviéramos juntos para conmemorar el 50º aniversario de nuestro alunizaje, y que también anticipáramos la expansión continua de la humanidad en el espacio, que nuestra pequeña misión ayudó a hacer posible. Lamentablemente, no fue así».

No es casualidad que el declive de los vuelos espaciales tripulados y de los programas relacionados con la exploración interestelar coincidiera tanto con el ocaso de la Guerra Fría como con la contracción neoliberal que signó los últimos cincuenta años. Aunque la tecnología satelital, la informatización y la miniaturización impulsaron la rentabilidad en el mundo capitalista desarrollado durante este período, nuestro paisaje social y tecnológico se parece notablemente al de los años sesenta, dejando de lado los iPhones y el tecnoevangelismo de Internet. En cualquier caso, no tiene nada que ver con aquellas visiones de la era de la Guerra Fría, de colonias lunares y autos voladores, que alguna vez constituyeron la imagen del futuro.

Una ironía histórica de esta transición —del modelo de inversión intensiva y coordinada por el Estado en esos grandes proyectos (con sus importantes componentes de investigación de base)— a nuestro modelo actual (centrado en los «resultados», es decir, en las aplicaciones rentables), es hasta qué punto las tecnologías actualmente lucrativas provienen de aquella era de desarrollo estatal.

Lejos de ser una sustancia mística exudada por los poros de los übermenschen emprendedores como Steve Jobs, la mayoría de las verdaderas innovaciones que impulsaron la rentabilidad capitalista en las últimas décadas —incluidas la informatización e Internet— se desarrollaron primero en proyectos colectivos e intensivos en investigación financiados por el Estado, como la NASA o DARPA.

La «innovación» emprendedora de nuestro período neoliberal podría compararse con un proceso de cercamiento mediante el cual, en palabras de John Gulick, los capitalistas corporativos y un Estado neoliberal reconfigurado mercantilizan y redistribuyen una infraestructura técnica y una riqueza cultural ya existentes, «en lugar de crear algo nuevo». Leigh Philips describe estos usos más recientes de la tecnología espacial en «Put Whitey Back On The Moon» [Volvé a poner al blanco en la Luna], mientras aboga por un retorno a la exploración espacial tripulada como parte de un programa integralmente socialdemócrata que incluya «ingresos garantizados, jubilaciones bien financiadas, una transformación hacia una economía baja en carbono (o incluso con balance negativo de carbono), e inversión en la exploración espacial».

En otras palabras, en lugar de ceder el legado utópico de los viajes espaciales a personajes como Elon Musk, mientras se ofrece una justificación neoliberal sobre la «austeridad» para tal rechazo, los izquierdistas deberían abrazar plenamente el viejo sueño de la modernidad. El espectro del comunismo, en forma interestelar, recorre este llamado.

El comunismo puso seres humanos en el espacio. El alunizaje fue el mayor logro de los soviéticos: una broma que trasciende su referencia nacionalista más inmediata, como lo demuestra la antipatía histórica de la derecha estadounidense hacia el programa espacial, o hacia el «gran gobierno» en el espacio (salvo cuando se trata, digamos, de Ronald Reagan promoviendo un programa de armas espaciales al estilo Star Wars, administrado por la economía dirigida que prefieren los conservadores).

Jerry Pournelle, defensor del vuelo espacial privatizado, declara así que «los tres grandes fracasos del socialismo en el siglo XX son la agricultura soviética, la educación estadounidense y la NASA». Este último «fracaso» puso seres humanos en la Luna, entre otros logros, pero dejando de lado los tics ideológicos que entre los libertarianos pasan por pensamiento crítico, Pournelle acierta al identificar el programa espacial como un proyecto altamente centralizado que, en ciertos aspectos, reproducía la estructura de su rival soviético.

Esa gran estructura centralizada se adapta a estas —y muchas otras— tareas prometeicas, como escribe Leigh Philips: «Pero debemos admitir que el espacio es, en efecto, vastamente costoso y requiere el tipo de coordinación económica dirigida por el Estado que el mercado, miope y adverso al riesgo, jamás podrá ofrecer».

La exploración —y eventual colonización— del sistema solar y más allá es una hazaña técnica de proporciones sublimes que exige un esfuerzo colectivo y, con él, una cierta visión emancipadora de la agencia y las perspectivas humanas. Esa visión estuvo en el centro de la imaginación soviética en su mejor momento. El escritor bolchevique Aleksandr Bogdánov encarna mejor esta perspectiva, antes de la Revolución de 1917, en Estrella roja (1908), escrita tras la Revolución de 1905 y la restauración zarista de 1907. Bogdánov imagina una sociedad comunista de la abundancia desarrollada en Marte, un motivo que se mantendría como central en la ciencia ficción soviética hasta los años setenta.

Fue la exploración espacial al servicio de esta utopía lo que moldeó la política oficial soviética, y con ella la respuesta estadounidense, a través de la carrera espacial, el alunizaje del Apolo y mucho más. Incluso David Graeber, ese enemigo principista del Estado, reconoce esto en un notable ensayo sobre el futuro que no llegó a materializarse: «Seguramente, los Estados Unidos nunca habrían contemplado semejante hazaña de no haber sido por las ambiciones cósmicas del Politburó soviético. Estamos acostumbrados a pensar en el Politburó como un grupo de burócratas grises y sin imaginación, pero eran burócratas que se atrevían a soñar sueños asombrosos».

Los soviéticos asumieron, con razón, a la exploración espacial como un componente central de la transición desde la «prehistoria de la sociedad humana» hacia el comunismo. Estas aspiraciones pueden vincularse con el «prometeísmo» de Marx —muy criticado y caricaturizado—, según el cual los seres humanos realizan su potencial de especie al superar colectivamente la escasez y la necesidad.

La versión estalinista y burda de este proyecto, que impulsó la colectivización de la agricultura y la simultánea industrialización de la Rusia agraria, todavía provoca advertencias profilácticas por parte de quienes elogian a la URSS con la mayor cautela, por lo que Philips nos recuerda que la Unión Soviética fue un «sistema monstruoso», como para que no lo olvidemos.

El prometeísmo soviético, con sus estructuras autoritarias de mando, representó una profunda traición al programa de Marx. Para Marx, el socialismo —y el comunismo, que es su punto de llegada— giran en torno a la autoemancipación y organización de la clase trabajadora. Pero ¿acaso las estructuras complejas y centralizadas que requieren tareas tan enormes como la exploración humana del espacio, o, en su caso, la gestión de una economía global poscapitalista, implican necesariamente coerción programática, autoritarismo o incluso la burocracia que lastra a la NASA o al ejército estadounidense?

¿Por qué no podemos imaginar esas grandes y necesariamente centralizadas estructuras organizativas, dedicadas a vastas empresas colectivas, funcionando de manera democrática?

Uno de mis interlocutores anarcosindicalistas, perturbado por la aparente centralidad del Estado en diversos relatos rojos sobre la exploración espacial, protestó diciendo que el anarcosindicalismo es un proyecto comunista libertario que, aunque rechaza «el Estado», está profundamente comprometido con modos colectivos de organización y planificación, ejecutados de una forma «no estatal» o —¿acaso?— radicalmente democrática, lo que lleva a preguntarse qué distingue al estatismo de otros modos de organización en un escenario poscapitalista y teóricamente sin clases.

Recordé entonces Los desposeídos (1974), de Ursula Le Guin, una novela que describe una colonia de anarquistas que han establecido una sociedad global organizada según líneas anarquistas en Anares, la luna de su planeta natal. El escenario, tal como lo presenta Le Guin en su «utopía ambigua», no está exento de problemas, y esos problemas impulsan la trama, pero Anares funciona. Y funciona, en gran medida, gracias a la supercomputadora central que coordina las actividades laborales de los distintos sindicatos a escala planetaria.

La visión anarcosindicalista de Le Guin —que, como señalan admiradores críticos como Samuel Delany y Fredric Jameson, tiene sus raíces en la teoría marxista— reconoce cierto grado de planificación y organización central como necesario, incluso en una utopía descentralizada y sin Estado. Esto está muy lejos del ethos anarcoliberal de izquierda que dominó Occupy Wall Street, muchos de cuyos partidarios fetichizaron lo local, lo descentralizado y lo espontáneo, y equipararon automáticamente la planificación —especialmente la centralizada— con un «Estado» reificado, un espantajo totalitario más allá de las más febriles alucinaciones de la Guerra Fría de Hannah Arendt.

Que ese orden social descentralizado y espontáneo se superponga con las fantasías neoliberales del mercado es revelador. Aparentemente no tenemos otra opción que la tiranía estalinista o la tiranía de la elección infinita y descoordinada. El horizonte ha desaparecido.