El artículo que sigue forma parte del #9 de Revista Jacobin, «¿Dónde está Lenin?». Para leer el resto del número, descargar los números anteriores y recibir los próximos, puedes suscribirte aquí.

La figura de Lenin hoy vacila entre el olvido, la ira o la burla. Para quienes se inspiran en las ideas liberales y conservadoras, es parte de la colección de líderes fracasados a los que la historia ha pasado por encima. Para muchos movimientos sociales nacidos desde mayo de 1968 representa una combinación de estatismo peligroso y socialismo autoritario. El leninismo solo anida en las sectas revolucionarias inconmovibles, inspiradas por el centralismo del ¿Qué hacer?, las 21 condiciones de la Tercera Internacional o la unanimidad disfrazada de programa.

Ni siquiera los intelectuales radicales que reivindican el comunismo como arma filosófica osan volver sobre los pasos de Lenin (con la esnob excepción de Slavoj Žižek, que acude a su figura para reivindicar honorablemente la afirmación pura de la política). En la soledad de la insistencia militante queda Daniel Bensaïd, quien regresó a Lenin luchando con sus propios demonios, recuperándolo como punto de apoyo de nuevas organizaciones políticas anticapitalistas con ambiciones populares.

Para el comunismo indoloro del autonomismo, o el socialismo sin socialismo que la democracia moderna produce a cada paso, Lenin es un estorbo, una incomodidad, un vacío. Porque mientras la política, como el mar embravecido, nos devuelva a la orilla conceptos como los de estrategia, hegemonía o alianzas, nos arroja nuevamente al lenguaje político inaugurado por Lenin y su partido. Y esto con especial resonancia en nuestra América Latina, en donde desde la inauguración del primer ciclo antineoliberal en los años 2000, el idioma de la transformación social no puede prescindir del «momento de escisión» leninista. Mientras que en otras latitudes suena como una partitura antigua ya extinguida, aquí se la recicla a cada paso en nuevas melodías.

Ahora bien, ¿qué Lenin debemos resaltar? ¿Qué costado, qué momento de la historia bolchevique precisamos destacar? ¿El que supo aprender de las masas en los soviets, el de la intransigencia en los fines perseguidos y la flexibilidad táctica y organizativa, el de la astucia y perspicacia en los momentos críticos de la toma del poder? ¿El Lenin libertario de El Estado y la revolución, el que denuncia las tendencias a la burocratización del partido al final de su vida o, por el contrario, aquel que desprecia durante meses los soviets de 1905, el de las expulsiones del extremismo bolchevique de 1910, el que avala la separación de líderes alemanes o italianos en la Internacional Comunista y prohíbe las fracciones y los grupos en los terribles y excepcionales días de 1921? ¿El democrático y pluralista revolucionario o el monolítico y autoritario conspirador?

La recuperación histórica está plagada de disputas teóricas y políticas por su legado. Aquí, en particular, me interesa recuperar al revolucionario que no se ata a ninguna fórmula universal, fuera del tiempo y del lugar, ni cae en el normativismo abstracto, sino que persigue sus fines mediante el análisis concreto de la situación concreta y utiliza para ello las herramientas y las materias primas que tiene a disposición. Al creador heterodoxo que piensa con su propia cabeza y destroza todo lo establecido si es necesario, abandonando a su suerte a los «monasterios socialistas».

El arte de producir lo imprevisible

Pero recuperar a este Lenin, su acción, su obra práctica, requiere de una delimitación clara y una superación de proyectos y concepciones arraigadas; en definitiva, requiere revisar toda una tradición. En particular aquella que entiende al partido como grupo de especialistas profesionales colocados «por fuera» del movimiento de masas real, unido por una completa coherencia de doctrina, homogéneo en sus procedimientos, absolutamente centralizado en sus acciones, que procede de manera conspirativa y que se ha venido arrogando la propiedad indiscutida de los intereses históricos de la clase trabajadora.

¿Qué es el partido de Lenin (tan poco popular, tan censurado y de tan poca fortuna)? ¿Un grupo humano sin fisuras, un cuerpo compacto y homogéneo en su ideología, sus tácticas, sus principios, su organización y hasta en sus costumbres? ¿No había dicho ya Lenin que «un milímetro de diferencia en la teoría se transforma en kilómetros de distancia en la política»? ¿Fue el partido de Lenin un edificio monolítico y apartado del movimiento socialista nacional? ¿Qué tuvo de particular, de original, el aporte de Lenin respecto de la tradición socialista que le antecedió?

En sus escritos Marx tiende a confundir, intercambiar o utilizar indistintamente «partido» y «clase», creando una identidad social y política entre uno y otro. Esta identidad clase-partido puede rastrearse en el Manifiesto comunista. Marx pensaba que el desarrollo orgánico del partido obrero no podía darse sino como algo inmanente al crecimiento de la fuerza y la conciencia de clase, lo cual dependía en última instancia del proceso de polarización social dado por la extensión del capital y del maquinismo. En este sentido su dialéctica concebía al proletariado —y, en consecuencia, a la lucha de clases— como la negación determinada por la fuerza del capital. Su carácter revolucionario brotaba directamente de la subordinación estructural del trabajo al capital.

Es justamente esta identidad correlativa entre relación social y conciencia política la que cuestiona Lenin, introduciendo elementos «exteriores» a la inmediatez de la vida corriente del trabajador o incluso a la espontaneidad de la lucha sindical de la clase. Lenin no niega que la base para una política obrera está dada por su extensión y fuerza social, sino que rechaza la opinión más o menos convencional de que es esa práctica social en los lugares de trabajo, en la lucha cotidiana, el «quehacer» cotidiano del proletariado el que elevará automáticamente su conciencia a objetivos socialistas

El aporte de Lenin fue la radicalización de la autonomía política como espacio de articulación de los intereses históricos de clase allí donde la explotación social impide o bloquea una autoconciencia real de sí. Lenin no deposita en los intelectuales la tarea de representar al proletariado, no constituye un partido de la inteligencia burguesa «exterior» a la clase. El partido lo forman no solo intelectuales sino —y sobre todo— trabajadores, que participan en el partido, tal como dice Gramsci, en tanto «intelectuales orgánicos».

Para Lenin, esa práctica laboral o incluso la lucha inmediata solo puede ser praxis reflexiva y transformadora cuando se introducen la teoría y la organización colectiva. Mientras la base social de su proyecto sigue siendo la clase trabajadora, se ve obligado a mediar esa relación incorporando intelectuales, alianzas con otras clases y nacionalidades oprimidas. Con ello se desliza hacia el posterior concepto de hegemonía de Gramsci. El timón de su estrategia lo ocupa la política en tanto arte de producir lo imprevisible. Aunque no extrajo conclusiones teóricas, se vio obligado a separar el programa de su carácter de clase, es decir, tuvo que evitar otorgarle a cada clase un programa paradigmático (tomemos como ejemplo el programa de autodeterminación de las nacionalidades dominadas del imperio zarista: su nacionalismo podía servir tanto a la reacción como a un programa democrático socialista liderado por la socialdemocracia; dependía de las alianzas, de la articulación hegemónica).

Aunque nunca se separó de una visión más «sociologista» de la formación de clase, como gran estratega que fue intuyó que los intereses de clase no surgen de manera objetiva de las posiciones en la estructura económica, sino que son definidos en términos del «horizonte de acción», es decir, que hay un componente político cultural. Hoy diríamos que las identidades y los intereses dependen también de su organización política, de su tradición cultural, su repertorio de acción colectiva, del movimiento de otras clases y fuerzas sociales y de la acción del Estado. En definitiva (y en ruptura con la forma en que el siglo XIX entendía la relación entre clase y conciencia), diríamos que la clase trabajadora no es intrínsecamente revolucionaria, ni siquiera instintivamente revolucionaria. Por el contrario, aquel es un sujeto que precisa ser construido.

Michael Mann clarificó esta tensión para la clase obrera británica. Mientras la acción obrera colectiva brota de manera mucho más directa de la posición estructural de clase, y ello explica el poder de los sindicatos, sus objetivos políticos de largo plazo, su «horizonte de expectativa» diríamos, dependen de las ideologías y las acciones de dicha clase en el campo de su propia acción política y el de otras clases y grupos. Mann agrega que, en la Europa del siglo XIX, la similitud y la interdependencia fuera del trabajo crearon densas comunidades capaces de fomentar cierta autonomía y organización social y cultural que favorecieron la formación de partidos laboristas y socialistas. Pero no fueron una clase en singular, ni tendían a la homogeneidad, como creía Marx.

En Inglaterra, por ejemplo, la religión, las ideas nacionalistas y la igualdad moral protestante nutrieron las protestas obreras, y no siempre con conciencia de clase. La tradición de los derechos naturales, las ideas del bien común, del derecho a la tierra, confluyeron en el reclamo del sufragio universal y alentaron la difusión del populismo y el radicalismo político centralizado a nivel nacional. El cartismo es la expresión de ellas; sus distintas fracciones entendían de manera muy distinta quiénes eran sus enemigos: si los empresarios, los haraganes rentistas o el Estado, que explotaba fiscalmente a los pobres. La teoría de Lenin sobre la aristocracia obrera no podía explicar la persistencia de formas de conciencia no revolucionarias. Estaba llamada a dar una explicación plausible sobre un fenómeno que creía pasajero, la influencia reformista sobre la mayoría de la clase obrera.

Teórico de la coyuntura

A la no correspondencia entre las tendencias del capital y la acción política Lenin le llamó «desarrollo desigual», concepto que le permitió soldar un punto de ruptura que de otro modo era irrecuperable. Puesto que las tareas políticas frente a la monarquía diferían radicalmente de las planteadas en occidente, lo que quedaba no era «una copia o un calco» sino creación única.

El marxismo de Lenin es la «ciencia de lo concreto», no un modelo universal. No existía una receta que pudiera «prescribirle» al movimiento socialista. Es por esa razón que el ¿Qué hacer?, pese a lo que muchos intentaron hacer de él, queda en realidad restringido a una polémica muy precisa, sin efecto real más que durante dos años y algo más, hasta que la revolución de 1905 y la formación de los soviets le exigen a Lenin un tratamiento mucho más «luxemburguiano» de la cuestión de la socialdemocracia rusa. El hiperpoliticismo podría engendrar, naturalmente, nuevos peligros, puesto que una concepción hipostasiada de la «ruptura» entre la clase y el partido desemboca en la independencia e incluso la subordinación del movimiento al partido y la transformación del mismo en el representante inequívoco, definitivo, de la clase y en el depositario del saber y la experiencia, tal cual la hemos conocido en la monstruosa degeneración antisocialista que fue el estalinismo.

Pero, en su época, Lenin rompió todos los hilos que unían al movimiento socialista con el fatalismo del desarrollo económico. Cruzó el Rubicón al pasar de la ciencia del capital al arte de la política. Y así apareció el Lenin impaciente, el de los giros, las oportunidades (el de los saltos, saltos, saltos, diría Daniel Bensaïd) y le abrió el campo al marxismo político que dejaba atrás las leyes ineluctables de la historia. Como producto de la historia convulsionada de la Europa de principios del siglo XX, de la Rusia arrasada por la modernización, la crisis y la guerra, emerge un Lenin maquiaveliano, como lo recuperó el mismo Althusser, quien invocó al florentino para traer de nuevo la lucha de clases después de tanta determinación estructural.

En Lenin encontramos un primado de la práctica, de la historia viva, determinada en parte por el pasado pero abierta a la incertidumbre de lo imprevisto. En Lenin existen determinaciones históricas y sociales de los procesos y no una sucesión aleatoria de acontecimientos. Pero la historia se hace también mediante la apuesta pascaliana. Una apuesta porque no hay Dios (se ha ocultado) y no hay leyes ineluctables: hay una historia abierta, un compromiso, que es confianza en una certeza, aunque siempre acechada por la posibilidad de lo contrario. Lucien Goldmann había dicho que el marxismo continuaba la herencia pascaliana, pero fue Lenin más que nadie quien le dio continuidad.

En síntesis, Lenin es un teórico de la coyuntura. Y, para él, un análisis de coyuntura adecuado requiere de un examen detallado que permita pasar de problemas estructurales a preocupaciones estratégicas inmediatas, que permita comprender los horizontes espacio-temporales que definen la coyuntura y los objetivos estratégicos claros que guían la acción. Un correcto análisis de coyuntura, además, debe ser relacional, pues el propio cuadro de una estrategia práctica adecuada también depende de las respuestas probables de otras fuerzas sociales. Orientado por el pasado y abierto a trayectorias futuras: implica que las fuerzas sociales pueden intervenir en las coyunturas actuales y rearticularlas activamente para crear nuevas posibilidades.

El partido leninista

Una característica esencial de muchas corrientes de posguerra fue la adopción del leninismo como ideología de lo que denominamos el «protopartido», es decir, un núcleo de revolucionarios que piensan poseer un auténtico partido, que con su programa definitivo y organización acabados solo les resta, mediante «una política justa», estrechar el abismo que existe entre ellos y las masas. Esta evolución del organismo embrionario hacia la plena madurez atraviesa períodos inexorables: nace como grupo o círculo, se desarrolla a un segundo nivel como «grupo de propaganda» y si logra atravesarlo eficazmente ya se puede autotitular como un «partido de vanguardia». En todos los casos, la aspiración es llegar a ser un partido con influencia de masas. Esto exige, como describió agudamente Hal Draper, que el «minipartido» actúe como si fuera un verdadero partido, hasta que las masas «lo encuentren», y consolide estructuras organizativas propias a veces durante décadas. Haciendo una revisión de los grupos revolucionarios de la posguerra en 1970, Draper escribió:

Hay una falacia fundamental en la idea de que el camino de la miniaturización (imitando un partido de masas en miniatura) es el camino al partido revolucionario de masas. Si se intenta crear una miniatura de un partido de masas, no se consigue un partido de masas miniaturizado, sino un monstruo (…). Su principio vital es su involucramiento integral como una parte del movimiento de la clase obrera, su inmersión en la lucha de clases no por la decisión de un Comité Central, sino porque vive en ella.

Esta idea evolucionista está en la raíz de la concepción facciosa del partido, cuya máxima expresión es el minipartido. Esta concepción lineal, desde la semilla hasta el árbol, requiere un complemento organizativo en la delimitación estricta con respecto a los grupos adversarios. En el micropartido, la unidad ideológica debe ser absoluta, sin fisuras. ¿No había expulsado Lenin a los Otzovistas por rechazar el dudoso materialismo dialéctico que defendían Lenin y Plejanov en 1910, acusando a la oposición izquierdista de misticismo? ¿No se debía extraer de la experiencia bolchevique la idea de que no se podía tener contemplación para quienes se «desviaran un milímetro en la teoría»?

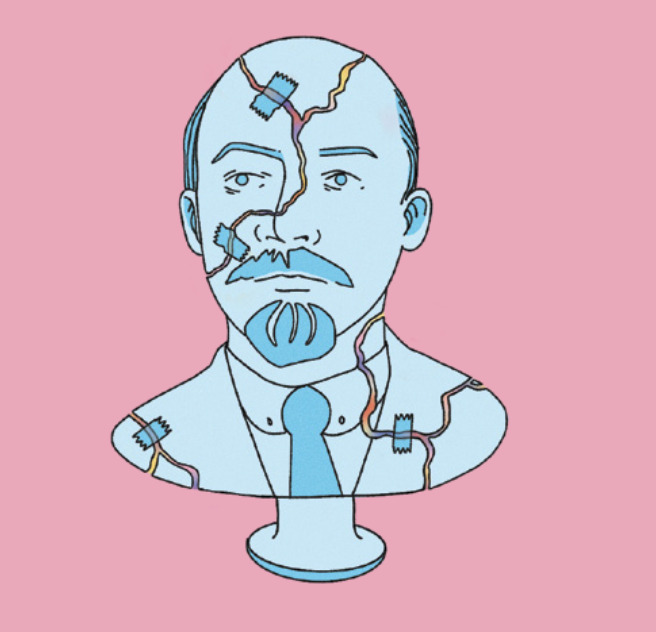

Este tipo de organización apeló a Lenin una y otra vez, buceando en su textualidad las pistas de su razón de ser. Claro que para eso había que extirparle todo el contenido de su propia contextualidad, el hecho de que Lenin respondía políticamente a las circunstancias rusas del momento. Se eligió conservar la literalidad de Lenin, pero a costa de su propia esencia. Tanto sus seguidores más literales como sus detractores han tomado el ¿Qué hacer? como la «biblia leninista», como un manual o un compendio de las concepciones leninistas.

Así pintaron el surgimiento de la fracción liderada por Lenin como un grupo sin fisuras, divisiones ni divergencias (algo que, en un movimiento por el POSDR, plagado de tendencias, grupos y fracciones, es una completa fantasía). Sus seguidores, para encontrar en su literalidad pistas para la formación de una organización fuera de tiempo y lugar. Sus detractores, para demostrar que ese librito era el huevo de la serpiente estalinista.

En cualquier caso, lo que se pierde son las coordenadas espacio-temporales del surgimiento de un movimiento revolucionario en la Rusia atrasada, un movimiento que alcanzó el poder debido a una combinación de circunstancias excepcionalísimas, entre las que destacan una derrota militar abrumadora, la parálisis y el colapso del aparato estatal, la acción decidida de tipo jacobino de vanguardia, que permitió asaltar el nudo de las dos principales ciudades y con ello cortar el conjunto del sistema nervioso y sanguíneo del inmenso imperio, y la semiparálisis de las potencias vecinas, sumidas en la derrota y la crisis.

Sacar las lecciones de la Revolución de Octubre y su posterior deriva autoritaria para darle al socialismo reaseguros democráticos es imprescindible, pero no hace falta para ello abstraer las particulares e irrepetibles circunstancias en las que un grupo de revolucionarios tuvieron que actuar para hacerse con el poder. En las circunstancias de la persecución zarista, probablemente la selección de revolucionarios para formar parte de los círculos socialistas debía ser muy estricta. (En los proto-partidos contemporáneos, las fronteras organizativas buscan la reproducción del propio grupo «delimitando» «los revolucionarios de los centristas y reformistas», separación que se establece no en la realidad viva de los procesos populares, sino que se formaliza mediante divergencias programáticas o a veces incluso en cuestiones pequeñas, de tradición o simplemente de aparato).

Incluso el Lenin de la Rusia zarista y redactor del ¿Qué hacer?, cuando entabló la lucha por constituir un partido socialdemócrata de toda Rusia, no lo hizo separado del movimiento socialista real. Batalló contra las tendencias disgregadoras de los círculos locales y regionales que carecían de un horizonte político mayor. Cuando perdió Iskra y emprendió la tarea del Pravda, no estaba pensando en un «partido aparte» sino en un círculo directivo del periódico que centralizara la labor política de los comités socialdemócratas en toda Rusia. Para Lenin la organización común o independiente de las organizaciones de base estaba conectada con las luchas ideológicas del momento. Aún antes de la reunificación de 1906, muchos comités locales y células de empresas formadas por nuevos militantes ingresados en el período revolucionario ya habían establecido por su propia cuenta comités comunes entre mencheviques y bolcheviques.

El bolchevismo como fracción revolucionaria formaba parte de la vida política de las masas justamente por representar el ala izquierda del POSDR. Su objetivo no es el de desenmascarar y romper a plazo fijo la organización, sino el de imponer sus propias ideas y métodos al conjunto del partido. En ese sentido no hay ni rastros de lo que después se conocería como la «táctica entrista», que reconoce por anticipado su contenido exterior y conspirativo. La capacidad del bolchevismo de volverse una corriente genuinamente popular no se debe solo a su política, sino a que formaba parte del partido que las masas veían como propio, es decir, aquel que poseía una tradición y un enraizamiento en la cultura política de las masas.

El concepto de partido o fracción orgánica puede servir para clarificar la diferencia esencial que existe entre un grupo aislado de revolucionarios para los cuales es fundamental encontrar un camino a las masas y una fracción o partido conectada con la tradición y las aspiraciones populares. Gramsci había dicho que toda asociación política necesita de cierta ética común compartida por sus miembros. Pero destacaba la diferencia sustancial entre el partido político y lo que él denomina «mafia» o «familia». Mientras que en la mafia la comunidad que la une se vuelve un fin en sí mismo —porque el interés particular se presenta como interés universal, confundiendo la ética y la política—, el partido como intelectual colectivo no se concibe como algo definitivo sino como un medio y, en consecuencia, expande sus intereses hacia diversos grupos sociales y, aunque sus miembros comparten determinada ética, ella no se confunde con la política, como ocurre en los lazos de familia.

Fue el mismo período intenso de la lucha de clases (con dos revoluciones en menos de trece años, su correspondiente ascenso y caída de las luchas y las huelgas, la diversidad de los métodos de lucha y la sofisticación de la política socialista del momento) el que alimentó la amplia democracia interna y la disputa abierta de ideas en el movimiento socialista. Incluso después de la toma del poder, las luchas internas fueron dramáticas y, a pesar de la prohibición de las fracciones, jamás dejaron de formarse distintos agrupamientos. El último bloque formado por Lenin tuvo como socio a Trotsky, unidos contra las tendencias crecientes de Stalin al burocratismo. Solo con la muerte de Lenin y el ascenso de la camarilla estalinista se consumó la teoría del partido monolítico, y solo la «bolchevización» posterior impuso la regimentación de todos los partidos comunistas bajo la dirección del PCUS.

Mito y realidad de la internacional comunista

La teoría de la aristocracia obrera fue acompañada de otro gran mito fundacional: la teoría de la guerra imperialista. Como destacó Fernando Claudin, el horizonte estratégico leninista fusionaba ambas teorías, proponiendo una era imperialista que era expresión de la descomposición capitalista. Una descomposición que se había visto expresada con claridad en la Primera Guerra Mundial, una guerra por las colonias en un período de agotamiento de mercados nacionales y transformación reaccionaria del mundo que ponía a la orden del día la revolución proletaria. A eso le llamó «época de guerras, crisis y revoluciones»; la tarea inmediata en toda Europa era la revolución socialista, que parecía inminente.

La idea de que luego de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial hemos entrado en una época de guerras y revoluciones es el fundamento de la política inmediata de la Internacional Comunista, basada en el concepto de inminencia de la revolución. Se trataba de una narrativa convincente que, además, se podía palpar en el aire de la crisis europea.

Alemania se vio arrastrada al terremoto revolucionario por la fuerza extraordinaria de los choques estatales, la guerra y las compensaciones económicas de la derrota (y no por el agotamiento de su capacidad de expansión capitalista), todo lo cual desquició el frente interno. En ese caso, los eslabones débiles podían no estar restringidos a países con estructuras sociales endebles, sino incluso a países de alta capacidad industrial o desarrollo societal. Esas posibilidades fueron evidentes en Alemania en 1919-1921, y también en Italia. Ambos han sido verdaderos nudos históricos.

Esta agitación real de urgencia inspiró a los partidos comunistas nacientes a una lucha implacable contra los viejos partidos reformistas y a denunciar a las formaciones intermedias o centristas, en la creencia de que solo la más radical intransigencia respecto a las viejas organizaciones podría forjar partidos que se dirigieran a la lucha por el derrocamiento del orden burgués y no —como lo había revelado la experiencia alemana— hacia su preservación. Esta experiencia, impulsada por los efectos de la Revolución Rusa, empujó por primera vez a los más decididos revolucionarios a abandonar las formaciones consideradas reformistas y centristas para constituir, iluminados por el desafío inmediato de hacer la revolución en Europa, organizaciones independientes.

Las narrativas juegan un papel clave en la acción estratégica porque pueden simplificar problemas complejos, identificar soluciones simples, conectarse con el sentido común y movilizar el apoyo popular. Las narrativas, como lo mencionó Bob Jessop, no necesitan ser científicamente válidas y, de hecho, a menudo son más poderosas en virtud de permitir que se formen coaliciones y movilicen secciones enteras de la población, es decir, cuando son mitos movilizadores. La idea de una revolución inminente en Europa como consecuencia de la revolución rusa estructuró el norte estratégico inmediato de Lenin, aunque las condiciones entre ambas geografías era radicalmente diferente. Este asunto torturó a Gramsci durante su vida intelectual más fructífera al que respondió distinguiendo oriente de occidente y su concepto de hegemonía.

Pero Lenin, lejos de aferrarse a un dogma, comprendió al poco tiempo que la estrategia de la ruptura se asentaba en un equívoco. Y pegó un giro táctico en el Tercer y Cuarto Congreso de la IC. Su pedido de ingreso al Laborismo inglés, ¿era una especie de táctica «entrista» de corta duración? Si la abstraemos de su polémica con el izquierdismo, de la solicitud de unidad con el centro italiano, de su lucha por impedir la ruptura la dirección del partido en Alemania, de su nueva política de «gobierno obrero» en coalición con la socialdemocracia, podría ser. Esta orientación muestra la flexibilidad táctica de Lenin y barre, de paso, con el mito del ultrabolchevismo organizativo de la Internacional Comunista.

En la base de la fundación de la Internacional Comunista estaban las 21 condiciones que exigían la ruptura con el reformismo y el centralismo internacional. Se pensaba una organización para el combate inmediato, quizá de algunos meses, en los que la lucha revolucionaria decidiría no solo la suerte de Europa occidental sino también de la joven Revolución Rusa. Lenin preveía que la situación facilitaría el pase de la mayoría del proletariado a las filas comunistas.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, esto no sucedió. El espíritu no revolucionario no era un fenómeno minoritario y pasajero, una borrachera pacifista y democrática, sino que estaba expresando una tendencia más profunda que anclaba en los procesos de cambio y recomposición capitalista que comenzaron a darse desde fines del siglo XIX, expresados en la sindicalización masiva, la extensión del sufragio universal y las políticas de integración en cuestiones de arbitraje laboral y contención social. Fue en esas circunstancias que Lenin habló sobre el error de las 21 condiciones, a las que consideró «demasiado rusas».

Lenin buscó, por todos los medios a su alcance, ser parte orgánica del movimiento de masas como precondición para la construcción de un partido con capacidad de poder, que presuponía en todos los casos la convivencia de alas y corrientes en su interior. Y esto no solo en Europa, sino también en lo que llamaba colonias o semicolonias (valgan como ejemplos el caso de China, donde el PC nació desde el Koumintang asociado a los líderes de su ala izquierda y sostenido y defendido por un movimiento campesino de masas, o el caso cubano, donde las corrientes socialistas emergieron del seno del movimiento nacionalista estudiantil y urbano). Cada caso particular tenía su propia trayectoria y sus propios escenarios estratégicos, dependiendo de las condiciones nacionales y tradiciones y repertorios populares.

Más Lenin, menos ismo

Si el movimiento socialista aspira a transformar sus ideas en fuerza material, debe ser parte de los grandes movimientos populares, empalmar con el «buen sentido» de las resistencias en curso y fusionar su programa con el ideario de los movimientos reales. La transformación social no es algo que nacerá de buenas ideas a las que un día el pueblo ha de seguir. Las tácticas políticas en países como Estados Unidos o Inglaterra no pueden ser las mismas que en Francia, y diferirán notablemente de la experiencia de países como Bolivia, Venezuela o Argentina, que han vivido procesos de luchas y rebeliones. Cualquier proceso de cambio requerirá redefinir los contenidos y las fuerzas motrices de un programa socialista.

Entender las nuevas condiciones del capitalismo y sus transformaciones aceleradas, la morfología de los Estados y las instituciones como espacios de disputa, las escalas variables de la acción política, los movimientos sociales emergentes y su potencial anticapitalista, el papel que cumple la democracia política, son todas tareas de una refundación imprescindible. Implica también recuperar las mejores tradiciones intelectuales y políticas provenientes de otras tendencias emancipadoras, actualizar el ideario socialista con los aportes de vertientes como el feminismo y el ecologismo y renovar los lenguajes políticos articulando un vasto y heterogéneo movimiento popular con nuevas formas y nuevos discursos, que también redefinen los horizontes de lo que entendemos por socialismo.

Un ejercicio de tales características sería un excelente ejemplo de leninismo práctico, capaz de responder a las exigencias actuales y evitar las letanías nostálgicas del pasado o el negacionismo de las nuevas realidades, que solo conducen a repetir fórmulas que ya no se condicen con los tiempos que corren. Se trata de una tarea sumamente compleja y difícil y, por ello, solo puede emprenderse mediante la práctica y la reflexión colectivas.

El elitismo vanguardista no es más que la contracara del populismo antiteórico y el obrerismo sindicalista. La concepción de un partido independiente en miniatura está agotado. El fracaso de experiencias novedosas como la de Syriza en Grecia, la crisis de Podemos en España o los avances y retrocesos del MAS en Bolivia no le dan la razón ni le harán revivir. Una vez más, no hay recetas sencillas. En ese sentido nuestro planteo es más una negación radical de las experiencias partidistas fallidas que una nueva fórmula en disposición, que solo puede encontrarse en la práctica política situada.

Cuanto más imprescindible parece ser la exigencia de seguir el espíritu crítico y reflexivo de Lenin, más necesario se torna abandonar para siempre el leninismo oficial de las últimas décadas.