El artículo a continuación forma parte de la serie Elecciones Argentina 2025, una colaboración entre Revista Jacobin y la Fundación Rosa Luxemburgo.

En la madrugada del 8 de diciembre de 2024, una patrulla militar interceptó a cuatro niños afrodescendientes que jugaban fútbol en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Horas después desaparecieron. Días más tarde, en vísperas del nuevo año, sus cuerpos fueron hallados calcinados en el recinto militar de Taura. Se comprobó que Ismael, Josué, Nehemías y Steven habían sido torturados por efectivos de las Fuerzas Armadas, sometidos a golpes y simulacros de ejecución.

El gobierno de Daniel Noboa osciló entre declararlos «héroes nacionales» durante su desaparición y guardar silencio tras su identificación, impulsando luego una campaña oficial de justificación y estigmatización a las víctimas y sus familias. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, pasó de negar los hechos a reconocer la detención, ofreciendo disculpas públicas por orden judicial mientras amenazaba con sancionar a la jueza que exigió justicia.

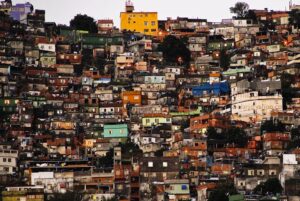

Desde los primeros días, el caso estuvo atravesado por narrativas racistas y clasistas difundidas en redes y medios privados que deshumanizaron a las víctimas, culparon a sus familias y legitimaron la violencia estatal bajo el paraguas del «conflicto armado interno» decretado por Noboa en enero de 2024. Aquella declaración, sin base jurídica sólida alguna, marcó el inicio de un régimen de excepción permanente y de violaciones sistemáticas de derechos humanos: detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones con impacto diferenciado sobre jóvenes afrodescendientes y pobres.

Según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la propia Fiscalía de Estado, desde entonces se han registrado más de 40 desapariciones, 25 ejecuciones extrajudiciales y más de 100 asesinatos —«objetivos neutralizados», según el gobierno—, entre los que se cuentan niños y adolescentes. Estos organismos también denuncian opacidad judicial, torturas, detenciones sin garantías y la estigmatización de defensores de derechos humanos, en un país donde la excepción se ha convertido en forma de gobierno.

Cuando en Ecuador se creyó que este aberrante crimen de Estado había sido el último peldaño del ascenso del autoritarismo neoliberal militarizado que hoy gobierna Ecuador, el paro nacional iniciado el 22 de septiembre —que entra en su cuarta semana de desarrollo— arrojó escenas que lo superan. La imagen de un cuerpo infantil reducido a despojo en nombre del orden se convirtió en la partitura que hoy resuena en cada gas lacrimógeno disparado contra los manifestantes del paro nacional.

Entre los gritos de «Fuera Noboa fuera» y «No somos terroristas», y el rugido metálico de los convoyes militares blindados, el eco de aquellos niños vuelve como advertencia: así comenzó la guerra interna: no contra el crimen organizado, sino contra el pueblo despojado de sus derechos fundamentales.

El 28 de septiembre de 2025, ya en el contexto del tercer paro nacional en seis años, el comunero indígena Efraín Fuérez fue asesinado por efectivos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas durante una movilización pacífica en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura (sector que le otorgó el voto a Noboa en las dos elecciones pasadas). La imagen de su cuerpo tendido mientras un compañero intenta asistirlo y es golpeado y apuntado por militares se convirtió en símbolo del nuevo rostro interno de la guerra: una política belicista que identifica a los manifestantes como enemigos.

Diversos testimonios y organizaciones de derechos humanos confirman que Fuérez, miembro de una comunidad kichwa, recibió disparos letales en el tórax mientras las tropas despejaban una vía que había sido bloqueada en protesta contra el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles y traicionó las promesas de campaña.

Pese a que los manifestantes no portaban armas, el gobierno calificó el hecho como un «enfrentamiento», insertando su muerte en el relato oficial del terrorismo interno. La CONAIE, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y el CDH de Guayaquil denunciaron el asesinato como una ejecución extrajudicial y exigieron sanción a los responsables, señalando que este crimen ejemplifica la represión sistemática y el uso ilegítimo de la fuerza militar contra la protesta social.

Días después, la madrugada del 5 de octubre, fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército irrumpieron en Otavalo, deteniendo arbitrariamente a doce campesinos, jóvenes y dirigentes. Acusados de «terrorismo» y «asociación ilícita», fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. Con esas detenciones ejemplificadoras, el régimen envió un mensaje nítido: protestar es un delito, y su castigo es el aislamiento, la pedagogía autoritaria de un Estado que gobierna en base al miedo.

El asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas y de Efraín Fuérez, junto con las desapariciones y detenciones arbitrarias, no son hechos aislados ni efectos colaterales de una guerra interna —inventada—, sino el resultado de decisiones deliberadas del poder político. Expresan la deriva autoritaria y militarizada del Estado bajo un régimen que reproduce lo que los politólogos de los años setenta denominaron «Estado cívico-militar», forma característica que adoptaron las dictaduras del Cono Sur.

Aquellos regímenes buscaban restaurar el control oligárquico y garantizar la acumulación por despojo mediante la despolitización social, la exclusión de las organizaciones populares y la institucionalización del autoritarismo (supresión de libertades, censura, persecución de sindicatos y movimientos sociales, desaparición y asesinato sistemático de personas) bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que el enemigo era el propio pueblo. Cuarenta años después, el Ecuador de Noboa repite ese guion.

Crisis estatal y neoliberalismo militarizado

La actual crisis estatal ecuatoriana hunde sus raíces en un proceso de desmantelamiento institucional iniciado durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Bajo el discurso y con el objetivo de «descorreizar» al Estado, Moreno revirtió las conquistas sociales del ciclo progresista y restauró el poder de las élites económicas. La consulta popular de 2018 y la Ley de Fomento Productivo abrieron paso a la condonación de deudas empresariales, a la subordinación del Estado a las élites económicas criollas y al capital financiero internacional y a la proscripción política del correísmo como fuerza política.

Esta «corporativización hacia arriba» se profundizó a partir del acuerdo con el FMI en 2019, que consolidó el ajuste neoliberal: reducción del gasto público, flexibilización laboral y eliminación de subsidios. El paro indígena y popular de octubre de 2019 reveló el alcance de esta restauración: una respuesta estatal violenta que arrojó como resultado muertos, cientos de heridos y detenidos. La democracia fue sacrificada en nombre de la estabilidad fiscal y la obediencia al mercado.

El sucesor de Lenín Moreno, Guillermo Lasso (2021-2023), profundizó ese vaciamiento institucional bajo una coalición anticorreísta que gobernó mediante decretos y estados de excepción permanentes. Entre la crisis carcelaria, la expansión del narcotráfico, el aumento de la tasa de homicidios y la pérdida de legitimidad, el Estado se disolvió en su propia impotencia.

En ese vacío emergió Daniel Noboa en 2023, joven representante de la nueva derecha empresarial perteneciente a la familia más rica del país, que convirtió la inseguridad en el núcleo de la gobernabilidad. La declaratoria vía decreto del «conflicto armado interno» en el país y la alianza abierta con las Fuerzas Armadas consolidan un régimen cívico-militar que combina neoliberalismo y militarización: ajuste económico con represión y suspensión de derechos. El Estado ya no se concibe como garante de lo común, sino como aparato de guerra interna.

En este sentido, el gobierno de Noboa representa la fase superior del neoliberalismo autoritario, donde la política se subordina a la lógica del miedo y los intereses oligárquicos se protegen mediante la excepción. La llegada de Daniel Noboa al poder en noviembre de 2023 profundiza la crisis estatal ecuatoriana, la normalización del régimen de excepción y la consolidación de la deriva autoritaria y militarista. Si durante el breve gobierno de Guillermo Lasso ya se vislumbraban los signos de un Estado gobernado por la emergencia —represión selectiva, uso discrecional de la fuerza y parálisis institucional—, con Noboa esa tendencia se institucionaliza, dando lugar a un «régimen cívico-militar».

En la campaña de las elecciones anticipadas de 2023, el joven empresario construyó un discurso despolarizador y dialoguista, prometiendo «unidad nacional» y moderación económica. Sin embargo, apenas dos meses después de asumir el cargo, reactivó la vieja grieta correísmo-anticorreísmo como eje de legitimidad política, reinstalando la lógica del enemigo interno y la persecución judicial y mediática como instrumentos de gobierno.

El episodio que marcó definitivamente la deriva de su gobierno fue la invasión a la Embajada de México, el 5 de abril de 2024, para detener al ex vicepresidente (del gobierno de Correa) Jorge Glas, entonces asilado político. Ese acto sin precedentes violó el derecho internacional y mostró hasta qué punto el Ejecutivo concebía el conflicto político como una guerra.

Pero el punto de inflexión había llegado ya en enero de 2024, cuando, tras una escalada de violencia organizada en las cárceles y en las calles, Noboa declaró por decreto la existencia de un «conflicto armado interno», extendió el estado de excepción a todo el territorio nacional y otorgó facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas. El miedo social producido por los hechos y amplificado por los medios permitió que amplios sectores aceptaran esa narrativa: o se estaba con el gobierno o se era cómplice del narcotráfico. Así, la seguridad se convirtió en el nuevo lenguaje de la obediencia.

Bajo el marco del conflicto armado interno, el gobierno consolidó la suspensión permanente de derechos y trasladó al ámbito militar la gestión de la vida civil. La consulta popular de abril de 2024 refrendó esta política cuando aprobó, en nueve de once preguntas, la ampliación de las prerrogativas de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo, incluida la inmunidad penal para militares en operaciones internas. Con ese respaldo plebiscitario, Noboa profundizó su política de «bukelización», basada en la concentración del poder, la persecución de la disidencia y el uso sistemático del estado de excepción.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador pasaron de ser instituciones obedientes al mandato constitucional a convertirse en actores políticos con capacidad de veto y arbitraje, incluso en los procesos electorales. Todo ello, en el marco del alineamiento geopolítico con los Estados Unidos de Donald Trump, un vínculo de subordinación estratégica que elige replicar los objetivos de Washington —seguridad, control migratorio y contención de China— antes que implementar cualquier política soberana ecuatoriana. El resultado es un Estado que gobierna por la fuerza, un neoliberalismo armado que convierte la seguridad en ideología y la guerra, en forma de gobierno.

En esta deriva, el Ecuador de Noboa guarda inquietantes similitudes con la experiencia colombiana de las últimas dos décadas, en la que la militarización del Estado bajo la lógica del neoliberalismo extractivo se articuló con economías ilícitas y con la criminalización de los sectores populares. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), el discurso de la «seguridad democrática» promovido (por no decir impuesto) por Estados Unidos legitimó una expansión sin precedentes de las Fuerzas Armadas y la instalación de un estado de excepción de hecho, que naturalizó las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como «falsos positivos»: campesinos, jóvenes y pobres asesinados y presentados como guerrilleros para mostrar resultados en la «guerra contra el terrorismo».

En ambos casos, la política de seguridad opera como dispositivo de disciplinamiento social y de restauración del orden oligárquico al servicio de un modelo de acumulación basado en la expoliación de los territorios, la desposesión y el miedo. Si Colombia fue el laboratorio de un neoliberalismo armado bajo el patrocinio de Washington, Ecuador aparece hoy como una reedición adaptada al nuevo ciclo de crisis estatal, en un escenario hemisférico reconfigurado por el trumpismo y por la estrategia estadounidense de recolonización geopolítica que busca reposicionar a América Latina como su «patio trasero» bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional.

«Guerra interna», pacto cívico-militar y racismo institucional

Tras concluir su breve mandato, Daniel Noboa volvió a imponerse en las elecciones presidenciales de 2025, revalidando por vía electoral el régimen cívico-militar construido durante su primer período. La apropiación autoritaria del miedo —como anticipara Norbert Lechner en los oscuros años setenta— y la instrumentalización de la «guerra interna» permitieron a Noboa transformar la inseguridad en fuente de legitimidad política. Aun con un proceso electoral plagado de ilegalidades[1], Noboa logró plebiscitar el belicismo y profundizar un modelo de neoliberalismo militarizado en el que la violencia estatal y el ajuste económico se justifican mutuamente.

La política de la guerra se convirtió así en el marco legitimador del ajuste estructural, presentado como una necesidad fiscal para garantizar la seguridad. Desde los primeros meses de gestión, Noboa impulsó medidas emblemáticas de este nuevo orden. Mediante el Decreto Ejecutivo 198, estableció un aumento del IVA de tres puntos porcentuales, disposición que calificó como un «sacrificio patriótico» para financiar la lucha contra el crimen organizado.

Los datos del INEC muestran que la canasta básica familiar pasó de $764,71 en enero de 2023 a más de $813 en 2025, afectando especialmente a los hogares de ingresos bajos y medios. Entre abril y junio de 2024, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el FMI por 48 meses, que fijó la hoja de ruta del ajuste: eliminación de subsidios a los combustibles, reformas laborales regresivas y condonación de deudas empresariales (incluyendo las del grupo económico Nobis, perteneciente a la familia del presidente). Estas políticas detonaron el tercer paro nacional, que lleva más de veinte días de desarrollo y ha sido reprimido con una violencia sin precedentes.

Aunque el gobierno enmarcó estas decisiones en la «necesidad» de estabilizar las finanzas públicas, reducirlas al FMI sería una lectura simplista. Noboa no solo aplica un programa neoliberal en sintonía con el organismo internacional, sino que consolida un proyecto oligárquico-patrimonial que convierte al Estado en instrumento de beneficio familiar y de articulación con el narco-neoliberalismo global. En este modelo, la seguridad deviene ideología de gobierno, la militarización se naturaliza como forma de gestión y el miedo se vuelve la condición política de la obediencia.

El autoritarismo no es un desvío del neoliberalismo, sino su complemento funcional. El ajuste requiere orden, y el orden se impone con miedo. Desde 2024, el gobierno ha convertido la «guerra contra el crimen» en estrategia fiscal: cada decreto de excepción se acompaña de un nuevo impuesto, cada operativo militar justifica la reducción del gasto social. La represión se financia incrementando la pobreza. La «bukelización» del Ecuador no ha reducido la violencia; solo la ha desplazado hacia los más vulnerables. Mientras los grupos dedicados al narcotráfico siguen controlando puertos y cárceles, los barrios populares son ocupados por patrullas que operan sin control judicial. El «enemigo interno» resulta ser el mismo de siempre: el pobre racializado.

La deriva ecuatoriana se inscribe en una ola hemisférica de neoliberalismo punitivo. Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Bolsonaro previamente en Brasil, comparten la misma gramática: miedo, enemigo, excepción. Todos prometen orden, todos producen desigualdad. Alguna vez Noboa citó como inspiración a Bukele, pero su modelo recuerda también al de los «Estados burocrático-autoritarios» que describió Guillermo O’Donnell en los años setenta: regímenes en los que la alianza entre élites civiles y Fuerzas Armadas garantiza la estabilidad del capital y la exclusión política de las mayorías. La diferencia es que ahora la represión se transmite en vivo, y la violencia dejó de ser clandestina para volverse performativa y aleccionadora.

El enemigo ya no es el narcotráfico sino el «terrorista interno»: estudiantes, dirigentes indígenas, periodistas críticos, colectivos de mujeres, maestros, médicos, cualquiera que ose cuestionar la falta de recursos públicos para atender las necesidades fundamentales. La etiqueta de «terrorismo» funciona hoy como el marco legitimador de la represión. Así como en 2019 y 2022 se instaló el relato de un ilusorio comunismo como orquestador de los paros nacionales y se instó a los «indios» a regresar a sus páramos, y en 2024 se dijo que los niños asesinados «no eran angelitos» y estaban vinculados a grupos criminales, ahora, desde el gobierno, sus corifeos mediáticos racistas y su núcleo duro anticorreista de urbes como Quito y Guayaquil, califican a los manifestantes de «terroristas».

Con la criminalización social como política de Estado y el poder civil mimetizado con el militar, un Noboa rodeado de bayonetas, convoyes militares y uniformes gobierna por decreto y aprueba leyes como la de Solidaridad Nacional (que permite indultos militares), desconociendo no solo las demandas populares sino también a los otros poderes estatales, como la Corte Constitucional. El «pacto cívico-militar» ha devenido la arquitectura misma del gobierno: un Estado securitario neoliberal en el que la autoridad moral se mide por la capacidad de infligir miedo.

Este entrelazamiento entre neoliberalismo, militarización y economías ilícitas perfila un tipo de Estado capturado por la lógica narco-autoritaria. Así como en Colombia la expansión territorial del narcotráfico se convirtió en parte constitutiva del orden neoliberal a través del control violento de recursos, rentas y territorios, en Ecuador la cooptación institucional por redes político-empresariales y narcofinancieras configura una forma de régimen cívico-militar «narcoprivatizado» que utiliza la guerra como estrategia de expoliación.

En ambos escenarios, la represión no busca eliminar al crimen, sino administrar la violencia para sostener la acumulación; y el enemigo interno —sea comunero, estudiante o niño afrodescendiente— ocupa el lugar simbólico de aquel que amenaza el orden. La guerra interna ecuatoriana, como antes la colombiana, es menos una respuesta al narcotráfico que una estrategia de control social y de reorganización autoritaria del capitalismo en tiempos de crisis.

Paro nacional y memoria democrática

El paro nacional iniciado el 22 de septiembre de 2025 fue convocado por la CONAIE, organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, colectivos de estudiantes y mujeres, y asociaciones barriales. Sus demandas, lejos de estar adscritas a banderas partidarias coyunturales, expresan el malestar acumulado tras años de degradación estatal y empobrecimiento social. Revertir la eliminación de subsidios, derogar el aumento del IVA, detener los despidos públicos, rechazar el autoritarismo y exigir la salida de Noboa son algunas de las heterogéneas demandas que se escuchan en todo el territorio nacional.

A diferencia de los paros anteriores, esta vez el movimiento adoptó una táctica descentralizada: mantener bloqueos y concentraciones en distintos puntos del país sin trasladarse masivamente a Quito. La decisión respondió a una lectura estratégica del contexto actual, marcado por la militarización del espacio público y la vigencia permanente del estado de excepción. Marchar hacia la capital —como en 2019— habría significado exponerse a una represión a gran escala y una masacre anunciada.

La territorialización del paro convirtió a cada provincia, comunidad y carretera en escenario de resistencia. Al distribuir los focos de protesta, el movimiento obligó al Estado a dispersar su capacidad represiva, visibilizando que la inconformidad no es sectorial ni regional, sino nacional. La acción colectiva se sostuvo en redes comunitarias, ollas comunes y guardias indígenas que garantizaron el carácter pacífico de las movilizaciones.

En lugar de caer en la trampa de la confrontación urbana, el movimiento optó por una resistencia de baja intensidad pero de larga duración, articulada a la defensa territorial. La no movilización hacia Quito no implica repliegue, sino una relocalización de la lucha en los territorios donde el Estado solo llega con violencia o abandono. La estrategia del movimiento indígena y popular conjuga resistencia prolongada y defensa territorial, desmontando el relato gubernamental que asocia protesta con terrorismo y devolviendo a las comunidades la capacidad de hacer política desde abajo, en tiempos de represión y guerra interna.

El gobierno respondió al paro con una nueva estrategia de control y militarización. Trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a la ciudad de Latacunga (Sierra centro) y decretó el estado de excepción por sesenta días en siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo), suspendiendo el derecho a la libertad de reunión. En paralelo, reforzó el despliegue policial y militar para contener las movilizaciones y ocupar los territorios en protesta. Montó patrullajes conjuntos con diplomáticos afines a la derecha global y regional bajo el pretexto de entregar «ayuda humanitaria», mientras se fabricaban relatos sobre supuestos intentos de magnicidio.

La respuesta estatal incluyó también amenazas a dirigentes sociales, detenciones masivas —incluso dentro de comunidades indígenas— bajo cargos de terrorismo y sabotaje, y el uso de tanquetas, drones y cercos militares para intimidar a las poblaciones movilizadas, avanzando incluso sobre espacios educativos y culturales que históricamente han sido refugios humanitarios, como la Universidad Central del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito.

La jornada de paro del 12 de octubre expuso uno de los rostros más contundentes del autoritarismo en curso. Amparado en el estado de excepción, el gobierno nacional sometió a la ciudad capital a un cerco militar y policial, bloqueó el transporte público para impedir la movilización social y avasalló las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito.

En los medios oficiales, la narrativa se centró en criminalizar la protesta y en reforzar el discurso del orden. Las cadenas nacionales repiten que el paro afecta a la ciudadanía «que quiere trabajar» y que el gobierno «no cederá ante la amenaza». El ministro de Defensa advirtió que «los violentos serán tratados como enemigos», y el propio Noboa declaró «Antes que me quieran hacer retroceder, prefiero morir». La maquinaria comunicacional del régimen cumple así un papel crucial: al etiquetar a los manifestantes como «terroristas» o «saboteadores», transforma la represión en defensa nacional. En noticieros y cadenas públicas, los operativos se relatan con épica militar, mostrando armas decomisadas y uniformados en acción. El lenguaje de guerra ha colonizado el sentido común y naturalizado la violencia estatal como política de gobierno.

En veintidós días de paro se registran más de 100 personas detenidas, más de 60 heridas y una asesinada por balas militares. El caso de los niños afrodescendientes reveló que el Estado selecciona sus víctimas según jerarquías raciales y de clase. Hoy, ese patrón se repite en la represión del paro: los muertos, heridos, desaparecidos y detenidos pertenecen a comunidades indígenas, barrios populares y estudiantes de universidades públicas. La necropolítica neoliberal se traviste de «seguridad nacional». La vida digna se convierte en privilegio; la muerte, en advertencia. Se gobierna por excepción, incluso cuando el paro reclama medidas cotidianas (subsidios, tarifas, empleo, seguridad).

Pero el paro también ha mostrado algo más profundo: el retorno del pueblo —aunque este carezca aún de forma y conducción— como actor político. Las marchas indígenas que avanzan en todo el país, especialmente en la Sierra Centro, donde Noboa había logrado el caudal de votos necesarios para la victoria; las ollas comunes en los barrios; las movilizaciones ciudadanas en Quito y Cuenca, que trascienden la organización indígena; las mujeres indígenas organizando guardias para proteger a sus niños de los gases… todos estos actos emergen de la rabia y de las redes de solidaridad ancladas en la memoria corta.

Recuerdan que el país real no es el de los despachos ni los cuarteles, al tiempo que construyen una pedagogía distinta: la de la empatía frente a la crueldad, la del cuidado frente a la militarización, la de igualdad real frente al poder confiscador. Asimismo, componen una cartografía de resistencia que revive la memoria de octubre de 2019 y expresan actos de resistencia que no solo recuerdan el pasado, sino que prefiguran otro futuro. Cada régimen autoritario necesita su espejo moral que le muestre hasta dónde está dispuesto a llegar. En el Ecuador de Noboa, ese espejo son los cuerpos de los niños de Las Malvinas, Efraín Fuérez y los cientos de heridos, detenidos y desaparecidos en el marco del paro nacional.

Si el Estado pudo desaparecer, torturar y quemar niños sin que se desmoronara su legitimidad, entonces todo es posible. Hasta que el pueblo le imponga un límite. Ese acto, ese umbral de inteligibilidad del presente, no es una respuesta al crimen organizado, sino una política deliberada de disciplinamiento social y de declaración de guerra al pueblo. El horror de Las Malvinas nos enseñó que la paz no se decreta con fusiles y gases lacrimógenos. Hoy, cuando la represión se abate sobre el paro nacional, ese umbral vuelve a iluminar la escena: los mismos uniformes, el mismo discurso, la misma impunidad.

El Ecuador necesita un nuevo pacto democrático. Así como el caso Restrepo en los años ochenta obligó a reconocer la violencia estatal y dio origen a una Comisión de la Verdad, el caso de los niños de Las Malvinas y la represión del paro deberían conducir a un Nunca más ecuatoriano: nunca más guerra contra el pueblo, nunca más niños calcinados por el Estado, nunca más manifestantes tratados como terroristas, nunca más oligarquías saqueando repúblicas. Ese Nunca más no será obra del gobierno, sino de la sociedad que hoy resiste en las calles y que, pese a las adversidades y amenazas impuestas por el régimen cívico-militar, constituye el único reservorio de vida democrática posible.

El paro nacional está abriendo una grieta en el muro del miedo que quiso erigir Daniel Noboa con su retórica de guerra interna. Más allá de los resultados inmediatos que pudieran obtener los sectores movilizados, su potencia histórica reside en haber devuelto al pueblo la capacidad de nombrar la violencia y de politizar la (des)obediencia. Esa politización encuentra ahora un escenario decisivo: la consulta popular convocada para el 16 de noviembre, cuyo verdadero propósito es plebiscitar el autoritarismo.

Detrás de preguntas aparentemente técnicas —instalación de bases militares para combatir el crimen organizado, reducción del número de asambleístas, financiamiento de partidos políticos— se esconde la pretensión de Noboa de legitimar por vía electoral este régimen cívico-militar y perpetuar un modelo de despojo social. Cualquier victoria en alguna de esas preguntas será capitalizada para profundizar dicho modelo, especialmente la referida a la instalación de una asamblea constituyente. Votar «sí» en cualquiera de sus preguntas equivaldría a refrendar la guerra contra el pueblo, la represión a la protesta y el neoliberalismo armado que sostiene su gobierno.

Por eso, el voto por el «no» en toda la consulta no es una consigna partidista coyuntural, sino un acto de conciencia democrática y memoria colectiva. El paro ha mostrado que todavía existe un país dispuesto a resistir. La consulta será la oportunidad de transformar esa resistencia en una decisión política, un «no» rotundo que diga no al miedo, no a la militarización, no al autoritarismo. En un Ecuador donde la excepción se ha vuelto norma, votar «no» es un modo de recuperar la palabra, la política democrática y la dignidad.

Notas

[1] Como el uso de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas, el no pedido de licencia de parte del presidente-candidato Noboa, catorce beneficios (bonos, becas, pagos) anunciados en 2025 por más de USD 518 millones y operativos de seguridad «mediáticos» con Erik Prince de la empresa privada de seguridad Blackwater, la interferencia y presión del Ejecutivo sobre el Consejo Nacional Electoral restándole autonomía electoral y la declaración de Estado de excepción en vísperas de la elección presidencial, entre muchas otras.