Ideas en contexto

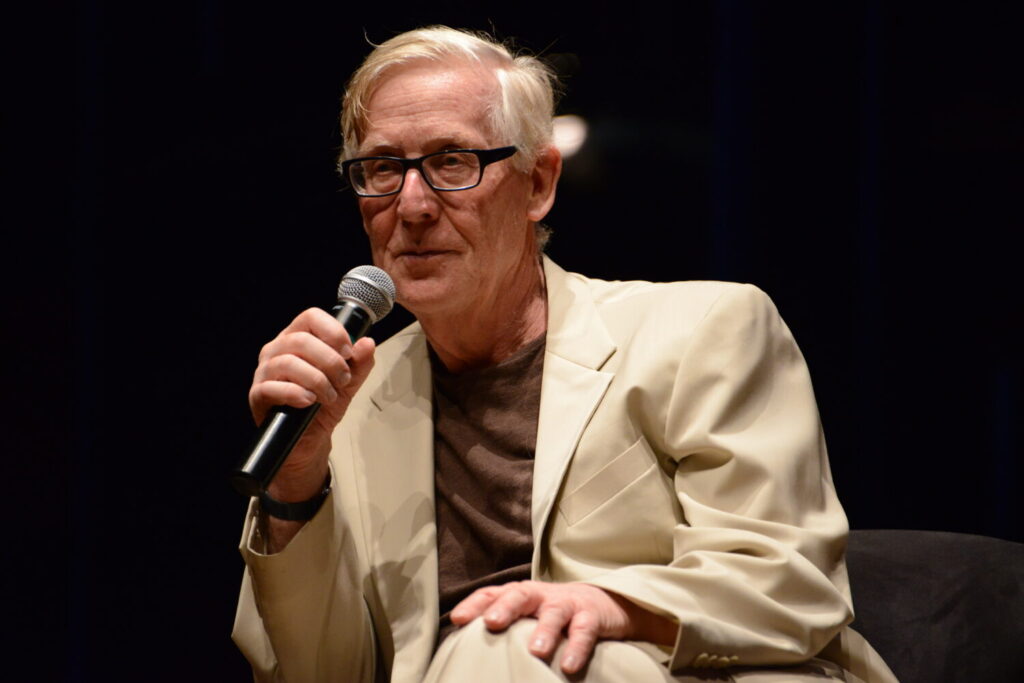

En el número 151 de la New Left Review correspondiente a marzo/abril de este año, Perry Anderson –a sus 87 años, el intelectual marxista en activo más sobresaliente– publicóun artículo titulado «Idées-forces». Casi al mismo tiempo, el 3 de abril, daba a conocer en la London Review of Boocks (vol. 47, nro. 6) un largo escrito titulado «¿Cambio de régimen en Occidente?». La lectura combinada de ambos textos, creemos, ofrece una panorámica de largo y mediano plazo que ayuda mucho a comprender la dinámica actual del capitalismo a escala global y el lugar de las ideas en medio de la misma, al tiempo que ofrece punzantes reflexiones y cierta orientación –entre líneas– para la acción política socialista. Encaramado sobre una atalaya de sólidas lecturas, en posesión de potentes prismáticos teóricos, Anderson ha dado muestras a los largo de décadas de una enorme capacidad de intelección histórica. A continuación trataré de exponer de forma resumida ambos textos andersonianos, colocándolos en su propio contexto político e intelectual. Al final procuraré extraer a partir de los mismos un puñado de conclusiones relevantes para las izquierdas.

«Ideas-fuerza» es una versión apenas modificada de un viejo artículo titulado «Las ideas y la acción política en el cambio histórico», el cual fue redactado por Anderson a principios del siglo XXI y publicado en castellano por A. Borón, J. Amadeo y S. González (comps.), La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas (Bs. As., CLACSO, 2006). Las reflexiones allí expuestas se hallan estrechamente relacionadas, además, con las ideas que el marxista británico expuso en una conferencia que tuvo lugar en La Habana en octubre de 2003, cuyo título era “La batalla de ideas en la construcción de alternativas”. Pero comencemos nuestra historia un poco más atrás. En el año 2000 Anderson publicó “Renovaciones”, un editorial célebre –aunque quizá más condenado que celebrado en el mundillo de las izquierdas– que daba inicio a una nueva época de la New Left Review, que es con toda probabilidad la revista de izquierdas más importante e influyente del mundo. Allí ponderaba con crudeza los profundos cambios acaecidos desde el momento en que la revista iniciara su actividad, a principios de los años sesenta, y el decenio final del siglo XX. En sus propias palabras: “El bloque soviético ha desaparecido. El socialismo ha dejado de ser un ideal extendido. El marxismo ya no predomina en la cultura de la izquierda”. En el campo intelectual:

Todo el horizonte de referencia en el que se formó la generación de la década del 60 prácticamente ha sido barrido del mapa: los hitos del socialismo reformista y revolucionario por igual. A la mayoría de los estudiantes, la lista de los nombres de Bebel, Bernstein, Luxemburgo, Kautsky, Jaurès, Lukács, Lenin, Trotsky, Gramsci les resulta hoy tan remota como una lista de obispos arrianos…

Un panorama desolador, por cierto, para cualquier persona comprometida con los ideales del socialismo. Pero, ¿por qué engañarse? Luego de retratar someramente las causas del ascenso del neoliberalismo, su autor afirmaba sin concesiones:

Por primera vez desde la Reforma, ya no se dan oposiciones significativas, es decir, perspectivas sistemáticamente opuestas, en el seno del mundo del pensamiento occidental; tampoco, apenas alguna, a escala mundial, si dejamos a un lado las doctrinas religiosas como arcaísmos inoperantes en su mayor parte, como parecen indicarnos las experiencias de Polonia e Irán. Con independencia de las limitaciones que continúan impidiendo su ejercicio, el neoliberalismo como conjunto de principios impera sin fisuras en todo el globo: la ideología más exitosa de la historia mundial.

Era una píldora difícil de tragar. Mucha gente dentro de las izquierdas se resistía a extraer esta conclusión. Al igual que hallaron incomprensible que en 1992, en su obra Los fines de la historia, Anderson considerara que los argumentos de Francis Fukuyama desplegados en The End of History and the Last Man eran, en general, más sólidos que los ofrecidos por la gran mayoría de sus escandalizados críticos. A su parecer, la respuesta a Fukuyama dependía más de la práctica que de argumentos: mientras no hubiera una alternativa que fuera convincentemente “distinta y mejor” al capitalismo liberal, la hipótesis de Fukuyama podía ser cuestionada, mas no refutada. En el mundo de las izquierdas, la mayoría prefería fingir demencia, era tentador mirar para otro lado. La búsqueda de diferentes formas de consuelo proliferaba entre quienes aún se negaban a acomodarse al sistema (aunque Anderson vio muy bien que ciertas formas de aparente “consuelo” eran en el fondo formas de “componenda”). De haberlo conocido, nuestro autor hubiera simpatizado con Bernard Charbonneau cuando afirmaba: “No es mi tarea proporcionar sueños a los adolescentes o somníferos a los viejos. La cuestión de lo posible o lo imposible sólo se plantea después de la cuestión de lo verdadero o lo falso”. Si bien Anderson reconocía que “ningún movimiento político puede sobrevivir sin ofrecer a sus adherentes un cierto alivio emocional, que en períodos de derrota involucrará inevitablemente elementos de resarcimiento psicológico”, afirmaba que “las tareas de una revista intelectual son otras. Su primera obligación consiste en proporcionar una descripción precisa del mundo, con independencia de su orientación moral”. Sin ambages, podía reclamar con serenidad: “El único punto de partida para una izquierda realista en nuestros días es una lúcida constatación de una derrota histórica”. Una derrota, conviene señalarlo, que tenía también elementos de fracaso.

Pero no todos estaban dispuestos a reconocer la magnitud de la derrota. Como era de prever, en contra de su “pesimismo” se esgrimió la eclosión del movimiento “antiglobalización” en Seattle, las huelgas en Francia en 2005 e incluso los triunfos de gobiernos “progresistas” en América Latina. Imperturbable, Anderson defendió la justeza de su juicio: una golondrina no hace verano. Aunque simpatizó con todos los movimientos de oposición al neoliberalismo, la magnitud de la fuerza de este último nunca se le ocultó. Y Anderson mismo se hubiera negado a considerarse pesimista: lo suyo era realismo analítico, nada más.

Sin embargo, su voluntad de resistencia nunca menguó. Reconociendo el triunfo del capitalismo y avizorando una larga travesía por el desierto para las izquierdas, jamás aceptó ni las componendas con el sistema imperante ni los consuelos biempensantes. Su perspectiva fue la de un “realismo intransigente”, acompañado siempre por una firme pero no ciega voluntad de oposición.

Pocos años después, en la conferencia que ofreció en La Habana en 2003, analizó las bases de la nueva hegemonía mundial, deteniéndose en sus aspectos ideológicos. Cuestionó lo que le parecían ilusiones de pensadores de centroizquierda y cuestionó agudamente al “neoimperialismo” y al “humanismo militar”. Expuso críticamente el equívoco del discurso sobre los derechos humanos, que se presenta como una bandera de izquierda pero es la cobertura de políticas neoimperiales, y denunció a la ONU como una fachada de la hegemonía estadounidense. Echando un baldazo de agua fría a la “corrección política” del momento, sostuvo: “el hecho obvio es que no puede haber derechos humanos como si estuvieran dictados por una antropología universal, no solamente porque su idea es un fenómeno relativamente reciente, sino también porque no hay ningún consenso universal en la lista de tales derechos”. Y abundó:

Incluso, dentro de los parámetros de la ideología dominante en EE.UU., se contrapone diariamente el derecho a decidir con el derecho a vivir respecto al tema del aborto. No hay ningún criterio racional para discriminar entre tales construcciones, pues los derechos son constitutivamente maleables y arbitrarios como toda noción política: cualquiera puede inventar uno a su propio antojo. Lo que normalmente representan son intereses y es el poder relativo de estos intereses lo que determina cuál de las diversas construcciones rivales predomina. El derecho al empleo, por ejemplo, no tiene ningún estatuto en las doctrinas constitucionales de los países del Norte; el derecho a la herencia, sí.

Sin embargo, continuaba:

Entender esto no implica ninguna postura nihilista. Si bien los derechos humanos (pero no los derechos legales) son una confusión filosófica, existen necesidades humanas que en efecto prescinden de cualquier marco jurídico y corresponden en parte a fenómenos antropológicos universales –tales como la necesidad de alimentación, de abrigo, de protección contra la tortura o el maltrato– y en parte corresponden a exigencias que son, hegelianamente, productos del desarrollo histórico (tales como las libertades de expresión, entretenimiento, organización y otras). En este sentido, en vez de derechos, es siempre preferible hablar de necesidades: una noción más materialista y menos equívoca.

Por desgracia, poco caso se le hizo. Recientemente, Anderson ha reafirmado y profundizado su crítica a las veleidades poco consistentes del llamado “derecho internacional”, en un extenso artículo que lleva por título “El estándar de la civilización” y que fuera publicado en la New Left Review (nro. 143, nov./dic. 2023.)

Un lustro después de la conferencia en La Habana, en una amplia panorámica de la situación mundial publicada en vísperas de la crisis (“Apuntes sobre la coyuntura”, NLR 48, ene-feb. 2008) continuaba sosteniendo con firmeza que la inmensa mayoría de los gobiernos se amoldaban grosso modo a los parámetros neoliberales, dando, por decirlo así, un certificado de autenticidad a la célebre TINA thatcheriana. La hegemonía norteamericana, por lo demás, a su juicio seguía perfectamente en pie. No modificaría estos veredictos en los años posteriores.

En este sentido, “¿Cambio de régimen en Occidente?” introduce una diferencia. O mejor dicho, en este texto Anderson constata un cierto cambio en la situación. Y dado que él nunca formó parte del coro que anunciaba la muerte del neoliberalismo o de la hegemonía estadounidense hace ya dos o tres décadas, su parecer merece ser analizado con especial detenimiento. Pero antes de hacerlo, conviene examinar su otro escrito recientemente editado (“Idées-forces”). No parece casual que los haya dado a conocer casi en simultáneo.

La fuerza de las ideas

En “Ideas-fuerza”, Anderson comienza constatando que tanto conceder como negar una gran importancia a las ideas para explicar los procesos históricos son perspectivas ideológicamente transversales: ha habido conservadores, liberales, socialistas en general o marxistas en particular que adscribieron a una u otra. ¿Qué muestra la evidencia histórica? El balance es ambiguo:

Las religiones mundiales que surgieron en la llamada Era Axial ofrecen sin duda una sorprendente prueba inicial de cualquier hipótesis sobre el papel de las ideas en los grandes cambios históricos. Pocos podrían dudar del enorme impacto de estos sistemas de creencias en vastas áreas del mundo y a lo largo de milenios. Tampoco es fácil identificar sus orígenes en convulsiones materiales o sociales previas de una escala comparable a su propia influencia transformadora y difusión. Como mucho, podríamos decir que la unificación del mundo mediterráneo por parte del Imperio Romano proporcionó un marco institucional favorable para la expansión de un monoteísmo universalista, como el cristianismo, o que un nomadismo militarizado en un entorno desértico bajo presión demográfica probablemente encontraría tarde o temprano una expresión religiosa distintiva, como el islam. La desproporción entre causas imputables y consecuencias determinables parece ser un fuerte argumento a favor de conceder un poder autónomo notable –e incluso extraordinario– a las ideas en las civilizaciones de esa época.

Esto parecería otorgar una gran autonomía a las ideas, cuando menos en lo que concierne al período histórico de la Antigüedad. Sin embargo, Anderson introduce un elemento adicional que no parece menos relevante:

Los sistemas de creencias que conquistaron la región lo hicieron sin lo que posteriormente describiríamos como una batalla de ideas. No se libró una lucha ideológica sostenida entre paganos y cristianos, ni entre cristianos y musulmanes (…). La conversión se produjo esencialmente por ósmosis o fuerza, sin una colisión ideológica articulada.

Las cosas se presentan de diferente manera al adentrarnos en la época moderna. Con el estallido de la Reforma protestante y la reacción católica de la Contrarreforma se desenvolvió

una batalla ideológica abierta entre ambos credos, sostenida en las más altas esferas del debate metafísico e intelectual, así como por todos los medios conocidos de la propaganda popular –debemos el término a esta época–, desatando una serie titánica de rebeliones, guerras y guerras civiles por toda Europa. Aquí, como nunca antes, las ideas parecen desencadenar y moldear el cambio histórico. De hecho, ninguna revolución posterior se desencadenaría tan directamente por cuestiones de creencias intelectuales como las primeras grandes convulsiones en la cadena de creación de Estados modernos en Europa: la Revuelta de los Países Bajos contra España en el siglo XVI y la Gran Rebelión y Gloriosa Revolución en Inglaterra en el siglo XVII. En los tres casos, el detonante inmediato de la revolución fue un estallido de pasión teológica.

En comparación, prosigue Anderson, “los estallidos de las revoluciones estadounidense y francesa en el siglo XVIII estuvieron mucho más determinados por factores materiales”. En estos casos fueron cuestiones económicas, como la aversión impositiva, la crisis fiscal y las malas cosechas las que actuaron como desencadenantes, y sólo como desencadenantes:

En el trasfondo, yacía la cultura crítica acumulada de la Ilustración –un vasto acervo de ideas y discursos potencialmente explosivos–, esperando, por así decirlo, ser activada precisamente en tales circunstancias de emergencia. Fue este arsenal de iconoclastia preexistente el que convirtió la desintegración del orden establecido en la creación revolucionaria de uno nuevo y en la forja de un imaginario ideológico con el que aún convivimos.

A su juicio, el principal legado de las grandes religiones fue cierta idea metafísica de universalismo; el de la Reforma, el individualismo; en tanto que la Ilustración nos legó la soberanía popular y los derechos civiles. Empero, los derechos y la soberanía popular reivindicadas por la Ilustración eran algo así como principios para “la libre determinación de la forma de una sociedad”. ¿Cómo debería ser una sociedad capaz de garantizar un bienestar colectivo? Esta pregunta admitía diferentes respuestas, que se tornaron acuciantes con el advenimiento de la Revolución industrial. En 1848, con las revoluciones de ese año y con la publicación del Manifiesto comunista, Europa primero y el resto del mundo a continuación se enfrentaron ante una elección: ¿capitalismo o socialismo?

Por primera vez, la humanidad se enfrentó a principios claros y radicalmente antitéticos de organización social. Pero había una asimetría en su formulación. El socialismo recibió una teorización extensa, variada y autodeclarada, como movimiento político y como objetivo histórico. El capitalismo, a diferencia de pródromos como la «sociedad comercial» de Smith, rara vez, o nunca, pronunció su propio nombre en el siglo XIX y durante la mayor parte del XX; el término mismo fue una invención de sus oponentes. Los defensores de la propiedad privada, defensores del statu quo, apelaron a concepciones más parciales o tradicionales, invocando principios conservadores o liberales en lugar de proponer una ideología expresamente capitalista.

Estos sustitutos ideológicos para un sistema y una clase que no se atrevían a pronunciar sus nombres en público eran problemáticos. No faltaron los conservadores anticapitalistas ni los liberales socialistas. Mientras los Estados declaradamente comunistas se expandían en medio de las grandes conflagraciones, las ideas socialistas poseían una cobertura geográfica, a mediados del siglo XX, que superaba la de cualquier religión mundial. En el mundo de las ideas, la izquierda estaba a la ofensiva: “es evidente que el socialismo –sobre todo en su versión marxista, y por lo tanto la más intransigentemente materialista– mostró una capacidad de galvanización en la acción política mucho mayor que su oponente”.

Anderson no lo dice, pero parece altamente probable que suscribiría dos señalamientos adicionales. El primero es que la expansión geográfica del socialismo, siendo real, era culturalmente superficial. Su arraigo intelectual y moral no era equiparable al de las grandes religiones, en parte debido a su precocidad. Esto tiene mucho que ver con el carácter prematuro del socialismo del siglo XX, el cual corrió con desventaja respecto al tiempo de irradiación de las ideas, no porque se produjeran mucho antes los tratados liberales de economía y política, sino porque el liberalismo arraigó en sociedades donde el capitalismo estaba consolidado y en expansión desde mucho antes. Al menos en el centro y entre las clases dominantes, el liberalismo echó raíces en prácticas sociales y en una cultura material sedimentada en una temporalidad más amplia. Desde 1850 –e incluso antes– un nuevo ciclo de expansión incorporó lo que eran “semiperiferias” del sistema, y en estos espacios la desventaja fue comparativamente menor. El segundo señalamiento es que, aunque durante buena parte del siglo XX el capitalismo se halló ideológicamente a la defensiva (apelando en el plano simbólico a valores tradicionales), para sostenerse, este sistema social depende mucho más de su pujanza económica que de sus reaseguros intelectuales. La “sorda compulsión de lo económico” pesa mucho más que cualquier veleidad ideal o cultural.

Pero al margen de todo esto, y yendo más allá de lo planteado por Anderson, cabe preguntarse: ¿cuáles son los desafíos presentes en el plano de la creación y difusión de las ideas? Habría que estudiar en términos comparados cómo es que las ideas pasaron, de sus núcleos intelectuales de gestación, a colectivos políticos, movimientos de masas y al espacio de la cultura en general. ¿Se difundieron con lógicas similares la Ilustración, el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo? Si durante el siglo XIX y parte del XX el campo de irradiación ideológica dependía en buena medida de la conformación de una arena pública, en la actualidad el problema parece otro: el anegamiento de la arena pública por los imperativos del capitalismo digital. La mercantilización del campo intelectual, el descrédito de los principios de veracidad y objetividad, la omnipresencia de lógicas publicitarias, la novedosa tiranía de los algoritmos, la urgencia de los tiempos audiovisuales, etc., hace que las ideas, relativamente, se vean desplazadas por las emociones. Mientras buena parte de la izquierda se concentra en la crítica de la Ilustración, lo que se expande es una sensibilidad romántica de masas a la que se le ha extirpado su componente heroico. Este deslizamiento hacia una nueva Edad Oscura intelectual debe ser combatido con uñas y dientes.

Pero regresemos al análisis textual. Una tercera fuerza ideológica (además del liberalismo y el socialismo) ocupó un lugar central en el siglo XX, poseyendo incluso mayor capacidad de movilización popular que el socialismo: se trata del nacionalismo. A juicio de Anderson, dos peculiaridades lo definieron como sistema ideológico, incluso mucho antes de su triunfal expansión mundial:

Por otra parte, precisamente debido a su relativa vacuidad conceptual, era eminentemente plástico y podía combinarse de diversas maneras, tanto con el capitalismo como con el socialismo, dando lugar tanto al chovinismo que impulsó la guerra interimperialista de 1914 como al fascismo que desencadenó su secuela en 1939, por un lado, y a los movimientos revolucionarios de liberación nacional en el Tercer Mundo, por otro. El triunfo del ideal nacional en todo el mundo demostró la falta de una correspondencia necesaria entre sistema e impacto, la profundidad intelectual y el alcance de una ideología y su poder movilizador en el mundo moderno.

En una somera pero aguda panorámica de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XX que tuvieron lugar en Estados clave de la periferia capitalista, Anderson compara el desigual peso de las ideas y de la movilización popular en México, China, Rusia y Turquía. En cualquier caso, a pesar de sus muchos yerros y crímenes, el nacionalismo y el socialismo representaban amenazas reales para el dominio ilimitado del capital. Pero lo eran dentro de parámetros estrechos, marcados por los grilletes del “bloqueo de cualquier posibilidad de revolución en el Occidente avanzado”, contrabalanceado por la “expansión de la revolución en sociedades aún más atrasadas del Este”. Dentro de este contexto, en el plano de las ideas,

[el] déficit ideológico del capitalismo como orden declarado nunca fue realmente remediado en su batalla contra el comunismo. El término en sí mismo continuó perteneciendo esencialmente al enemigo, como un arma contra el sistema más que como su propia autodescripción. A mediados de siglo, sin embargo, el inicio de la Guerra Fría, que denota una lucha sin cuartel entre dos bloques antagónicos, requirió un acondicionamiento ideológico del capital a un nivel bastante nuevo de eficacia e intensidad. El resultado fue la conversión occidental estándar de los términos del conflicto: no capitalismo versus socialismo, sino democracia contra totalitarismo, el Mundo Libre contra el de 1984.

Estos equilibrios o desequilibrios ideológicos, con todo, no eran más que un aspecto de una pugna mucho más amplia y profunda. Lo que provocó la derrota del sistema soviético no fue ninguna “batalla cultural” ni ninguna derrota intelectual:

la razón principal del triunfo del capitalismo sobre el comunismo residía más cerca de casa, esto es, en el magnetismo de niveles mucho más altos de consumo material, que al final atrajeron irresistiblemente a la órbita de Occidente no solo a las masas desfavorecidas, sino también a las élites burocráticas del bloque soviético, a los privilegiados, que sintieron una atracción igual o quizá superior a la sentida por los empobrecidos. En pocas palabras, la ventaja comparativa del “mundo libre” que decidió el resultado del conflicto radicaba en el ámbito de las compras más que en el de las votaciones.

Con la debacle de la Unión Soviética y la plena incorporación de China a los circuitos de acumulación de capital, el capitalismo globalizado pudo finalmente señorear sin adversarios a la vista, y esto impactó de manera significativa en el campo de las ideas:

Por primera vez en la historia, el capitalismo se proclamó como tal, con una ideología que anunciaba la llegada de un punto final en el desarrollo social, con la construcción de un orden ideal basado en el libre mercado, más allá del cual no cabe imaginar ninguna mejora sustancial. Este es el mensaje central del neoliberalismo, el sistema de creencias hegemónico que ha regido el mundo durante casi medio siglo.

Anderson no se anda con vueltas a este respecto: “no existe una alternativa consistente al neoliberalismo como sistema rector de ideas de alcance planetario”. En su artículo “Las ideas y la acción política en el cambio histórico”, tras este veredicto añadía una frase aún más tajante (suprimida en la versión actual): “Estamos refiriéndonos a la ideología política más exitosa en la historia mundial”. Y luego se apresuraba a señalar que muchos pondrían objeciones a eso, para examinarlas a renglón seguido y criticarlas. En “Idées-forces”, además de suprimir la frase citada, ha añadido tres párrafos en los que argumenta que la fuerza del neoliberalismo no reside exclusivamente en su influencia económica, por muy determinante que la misma sea. Detrás de neoliberalismo se esconden un conjunto de ideas y de valores que son los del liberalismo clásico, los cuales, empero, poseen una vinculación tensa y contradictoria con el primero. El liberalismo clásico era un conjunto de ideas de índole primeramente política, y sólo derivadamente económica. En su interior, aunque la defensa de la propiedad privada solía darse por descontada, la misma se asociaba con las restricciones constitucionales contra la arbitrariedad, el gobierno representativo (en el siglo XIX con sufragio limitado, que se fue ampliando a lo largo del XX) y la salvaguardia de las libertades individuales. En el límite, podía haber liberales que rechazaban no solo el laissez faire, sino incluso a la propiedad privada capitalista. Anderson cita los casos de Bertrand Russell o de John Dewey en diferentes etapas de sus carreras, a los que se pueden sumar John Stuart Mill, Norberto Bobbio o Piero Gobetti. En cualquier caso, la democracia liberal se consolidaría (si bien por medio de tortuosos procesos históricos) en el mundo occidental con el paso del tiempo:

Las masas occidentales se apegaron a estos sistemas políticos, aunque en la práctica más por las libertades civiles que garantizaban que por la autodeterminación popular que proclamaban, lo que proporcionó una sólida base sociológica a la afirmación oficial de que este era el mundo libre y que cualquier otra cosa era despotismo.

En contraste, el neoliberalismo es un cuerpo de ideas inherentemente más débil, con menos atractivo popular, rabiosamente crítico de cualquier forma de socialismo e incluso poco afecto a la democracia. Muchos de sus principales exponentes teóricos hicieron profesión de fe antidemocrática: Mises saludó en su momento al fascismo italiano; Hayek abogó abiertamente por reducir el sufragio universal. ¿Cómo explicar entonces que se haya convertido en una ideología mucho más poderosa y omnipresente que el liberalismo en el que se sustenta? Anderson ofrece una solución inequívoca a este enigma:

La respuesta, familiar para cualquier marxista, es que la infraestructura material de cualquier sociedad desarrollada es de lo que depende todo lo demás; sin ella no puede haber burocracia, ejército, asamblea, medios de comunicación, hospitales ni escuelas, prisiones, ni cultura, ni alta ni baja: todo requiere una economía funcional para operar. Así pues, donde no se desee, se puede prescindir de constituciones o parlamentos liberales, periódicos o podcasts liberales, artes o creencias liberales, a diferencia de un sistema económico funcional. Esa es la condición sine qua non de cualquier orden político o cultural. A lo cual la afirmación central del neoliberalismo añade que ahora solo existe una: “No hay alternativa”, en el irremediable dictamen de Thatcher. No se requiere la aprobación positiva de sus principios como deseables: basta con la resignación negativa a ellos como inevitables. No es casualidad que la primera implementación radical –y durante mucho tiempo exitosa– de un programa neoliberal por parte de cualquier gobierno se produjera bajo la brutal dictadura de Pinochet en América Latina. El neoliberalismo pudo extenderse casi universalmente en los antiguos Tercer y Segundo Mundo sin necesidad del subsuelo liberal que lo nutrió en el Primero. Medio siglo después, seguimos enfrentándonos a la ideología política más exitosa de la historia mundial.

Con la frase final de este pasaje, Anderson reafirma su veredicto de hace dos décadas. Y al igual que en el escrito original, dedica unas líneas a explorar críticamente los argumentos ofrecidos por quienes se niegan a aceptar la constatación factual (de ninguna manera la aceptación moral) del triunfo neoliberal. La verdad puede ser desagradable, pero lo cierto es que los patrones neoliberales dominan en todas partes una vez que se aprecia que la “hegemonía neoliberal no prescribe tanto un programa específico de innovaciones, que puede variar significativamente de una sociedad a otra, sino que determina los límites de lo posible en cada una de ellas”. La base práctica de la ideología neoliberal reside en la primacía del consumo privado de bienes y servicios mercantilizados y en el auge de la especulación como eje de la actividad económica en los mercados financieros, que está penetrando en el tejido social con la comercialización masiva de fondos de pensión e inversiones. Aunque en algunos países el gasto público se mantiene elevado, cada vez más del mismo se orienta a la obtención de ganancias, se vuelve crecientemente híbrido y se diluye en medio de grandes inyecciones de capital privado que se extienden a todo tipo de servicios que anteriormente se hubieran considerado dominio de provisión pública. El texto concluye con las lecciones que debería extraer la izquierda de este repaso histórico del papel de las ideas en el curso histórico, validando lo que su autor sostiene desde hace al menos treinta años:

las ideas cuentan en el equilibrio de la acción política y en el resultado del cambio histórico. En los tres grandes casos de impacto ideológico moderno, el patrón fue el mismo. Ilustración, marxismo, neoliberalismo: en cada caso se desarrolló un sistema de ideas, dotado de un alto grado de sofisticación, en situación de aislamiento inicial y tensión con el entorno político circundante, con poca o ninguna esperanza de influencia inmediata. Solo cuando estalló una crisis objetiva importante, de la que no eran en modo alguno responsables, los recursos intelectuales subjetivos, que se habían ido acumulando gradualmente en los márgenes de unas condiciones de calma, adquirieron de repente una fuerza abrumadora como ideologías movilizadoras capaces de desplegar un control directo sobre el curso de los acontecimientos. Tal fue el patrón en las décadas de 1790, 1910 y 1980. Cuanto más radical e intransigente era el conjunto de esas ideas, más radical fue su efecto una vez desencadenado en condiciones turbulentas. Hoy en día seguimos inmersos en una situación en la que una sola ideología dominante gobierna la mayor parte del mundo. La resistencia y la disidencia están lejos de haber desaparecido, pero siguen careciendo de una articulación sistemática e intransigente. La experiencia sugiere que no vendrá de un débil ajuste o de una acomodación eufemística al orden existente de las cosas. Lo que se necesita, en cambio, y no llegará de la noche a la mañana, es un espíritu completamente diferente: un análisis inquebrantable y, cuando sea necesario, cáustico del mundo tal y como es, que no haga concesión alguna a las arrogantes afirmaciones de la derecha, ni a los mitos conformistas del centro ni a las beaterías bien-pensants de gran parte de lo que se hace pasar por la izquierda. Las ideas incapaces de conmocionar al mundo son incapaces de sacudirlo.

¿Hacia una mutación?

A diferencia del artículo anterior, “¿Cambio de régimen en Occidente?” es un texto completamente nuevo. Anderson lo inicia apuntando que la noción de “cambio de régimen” ha estado asociada en los últimos años al “derrocamiento, típica, pero no exclusivamente, por parte de Estados Unidos, de gobiernos de todo el mundo desfavorecidos por Occidente, empleando para ello la fuerza militar, el bloqueo económico, la erosión ideológica o una combinación” de todo esto. Sin embargo, lo que a él le interesa es la concepción primigenia del concepto. Aquella que se refiere a modificaciones sustanciales dentro de un orden internacional (sobre todo pero no exclusivamente occidental), antes que al derrocamiento de un gobierno o Estado en particular. Los pioneros de esta concepción fueron intelectuales estadounidenses que teorizaron los “regímenes internacionales” como un conjunto de acuerdos (formales o informales) que garantizan cierta estabilidad en las relaciones económicas de cooperación entre los principales Estados industriales. Tres grandes regímenes internacionales pueden ser diferenciados. El primero es el del liberalismo clásico, que llegó a su fin con la Gran Depresión. Fue sucedido por el keynesianismo de posguerra, que a su turno se desvaneció en la estanflación de los años setenta, para ser sucedido por el régimen neoliberal desenvuelto desde los años ochenta y cuyas características son desde hace décadas bien nítidas: desregulación de los mercados financieros y de productos; privatización de servicios e industrias; reducción de los impuestos corporativos y sobre el patrimonio; desgaste o debilitamiento de los sindicatos (lo que ha redundado en una precarización laboral universal).

Al margen de las críticas morales, políticas y ecológicas que se pudieran hacer (y se hicieron) al neoliberalismo, parece indudable que, en términos de las necesidades del sistema de acumulación de capitales, por un cuarto de siglo los remedios neoliberales parecieron funcionar. Aunque a un ritmo notablemente menor que en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico regresó. La inflación fue domeñada a nivel global. Las recesiones fueron cortas y superficiales. Las tasas de ganancia rebotaron. Sin embargo, esta recuperación contenía una trampa. Anderson destaca que el éxito del neoliberalismo como sistema internacional no descansó en la recuperación de la inversión a los niveles de la era de la posguerra en Occidente: eso hubiera requerido un aumento de la demanda económica impedido por la represión salarial. Se asentó, en realidad, en una masiva expansión del crédito, conllevando niveles sin precedentes de deuda privada, corporativa y pública. A la postre, la pirámide de la deuda se desmoronaría, provocando el colapso de 2008.

Acordando con Bernanke, Anderson afirma que la crisis del 2008 fue “potencialmente mortal” para el capitalismo. En magnitud, fue comparable a desplome de Wall Street en 1929. Sin embargo, no sobrevino ninguna Gran Depresión. Lo que se desplegó fue una profunda recesión. Algo muy diferente. ¿Qué explica esta diferencia? Anderson arguye que todos los gobiernos del mundo –fueran cuales fuesen sus credenciales ideológicas– tardaron tres años, e incluso más, antes de dar respuestas no convencionales a la crisis desatada en el 29. Cuando viraron, lo hicieron casi al unísono y con medidas semejantes, con independencia de sus perfiles político-ideológicos:

primero en Suecia, luego en Alemania y finalmente en Estados Unidos. Estos correspondían a tres configuraciones políticas bastante diferentes: la llegada al poder de la socialdemocracia en Suecia, del fascismo en Alemania y de un liberalismo actualizado en Estados Unidos. Detrás de cada uno de ellos yacían heterodoxias preexistentes, listas para usar si los gobernantes decidían adoptarlas, como lo harían Per Albin Hansson en Suecia, Hitler en Alemania y Roosevelt en Estados Unidos: la escuela de economía de Estocolmo, descendiente de Knut Wicksell a Ernst Wigforss en Suecia, la valorización de las obras públicas de Hjalmar Schacht en Alemania y las inclinaciones regulatorias neoprogresistas de Raymond Moley, Rexford Tugwell y Adolf Berle (el ‘grupo de expertos’ original de FDR ) en Estados Unidos. Ninguno de estos constituía un sistema completamente elaborado o coherente. (…) el keynesianismo propiamente dicho –la Teoría general del empleo, el interés y el dinero no apareció hasta 1936– no contribuyó directamente a estos experimentos, aunque todos implicaban el papel reforzado del Estado.

El desempleo masivo dio vuelo a poderosas fuerzas ideológicas de diferente signo: socialdemócrata, comunista y fascista. Entre tanto, a ningún gobernante se le escapaba que la Unión Soviética había evitado la crisis sin mayores problemas. Sin embargo, se necesitaría una conmoción mucho mayor y más profunda para que se produjera una ruptura con las ortodoxias del liberalismo económico clásico. La Segunda Guerra Mundial fue el evento catastrófico que provocó esta mutación:

Para cuando se restableció la paz, nadie podía dudar de la existencia de un sistema internacional diferente –que combinaba el patrón oro, políticas monetarias y fiscales anticíclicas, niveles de empleo altos y estables, y sistemas oficiales de bienestar– ni del papel que las ideas de Keynes desempeñaron en su consolidación.

Los “años gloriosos” estaban naciendo. Pero tras casi tres decenios de éxito, fue la eventual degeneración de este régimen en estanflación –con la crisis del petróleo de 1973– lo que abrió las puertas al neoliberalismo.

La respuesta a la crisis del 2008 fue completamente diferente. La comparación de ambas crisis es sumamente ilustrativa. La respuesta a la conmoción de principios del siglo XXI es resumida por Anderson en los siguientes términos:

En Estados Unidos, las ambulancias políticas se desplegaron de inmediato. Bajo el gobierno de Obama, bancos y aseguradoras fraudulentos, así como corporaciones automotrices en quiebra, fueron rescatados con enormes inyecciones de fondos públicos que nunca estuvieron disponibles para una atención médica decente, escuelas, pensiones, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, y mucho menos para el apoyo a los ingresos de los más desfavorecidos. Se desató un estímulo fiscal masivo, ignorando la disciplina presupuestaria. Para apuntalar el mercado de valores, bajo el cortés eufemismo de flexibilización cuantitativa, el banco central despilfarró dinero a gran escala. En silencio y desafiando su mandato, la Reserva Federal rescató no solo a bancos estadounidenses en quiebra, sino también a bancos europeos, en transacciones ocultas al Congreso y al escrutinio público, mientras que el Tesoro se aseguró, en estrecha colaboración tras bambalinas con el Banco Popular de China, de que no hubiera ninguna vacilación por parte de China en la compra de bonos del Tesoro. En resumen, una vez que las instituciones centrales del capital estuvieron en riesgo, se desmintió todo dogma de la economía neoliberal, con dosis de remedios mega-keynesianos que superaban la imaginación del propio Keynes.

El párrafo que sigue al anterior no es menos importante:

¿Significó todo esto un repudio al neoliberalismo y un giro hacia un nuevo régimen internacional de acumulación? De ninguna manera. El principio central de la ideología neoliberal, acuñado por Thatcher, siempre había residido en el acrónimo de atractiva sonoridad femenina TINA: There Is No Alternative. Aunque las medidas para dominar la crisis parecían –y en buena medida así fue– romper tabúes según los cánones neoclásicos, en esencia equivalían a (…) la expansión continua del crédito por encima de cualquier aumento de la producción (…). Así, una vez que las medidas requeridas por su emergencia mortal habían estabilizado el sistema, la lógica del neoliberalismo volvió a avanzar, en un país tras otro.

¿Cómo explicar un desenlace tan diferente en 2008? La respuesta, por decirlo así, se halla en una doble ausencia: de alternativas intelectuales vigorosas dispuestas a tomar el relevo del neoliberalismo, por un lado; y de cualquier movimiento político significativo que reclamara con vehemencia la abolición o la transformación radical del capitalismo, por el otro.

Esto no significa que no haya oposición al capitalismo globalizado, ni que las cosas marchen sobre ruedas, ni siquiera al interior de las grandes potencias. Después de 2008, las consecuencias sociales y políticas acumuladas comenzaron a pasar factura: una pronunciada –y en algunos casos escandalosa– escalada de la desigualdad; estancamiento salarial a largo plazo; un proletariado precarizado en expansión; corrupción generalizada; creciente intercambiabilidad de partidos; erosión de la capacidad de decisión electoral significativa; disminución tendencial –con altibajos– de la participación electoral. En resumen, “una voluntad popular cada vez más eclipsada por una oligarquía endurecida”. En este contexto, el malestar se canalizó por variantes populistas, de “izquierda” y de “derecha”. Anderson dedica sugestivos párrafos a las mismas y explora las razones por las cuales las variantes derechistas han sido de momento más exitosas. Empero, tras constatar que las revueltas populistas no se oponen al capitalismo como tal, sino a su versión socioeconómica actual (por lo que su enemigo común es el establishment político que preside el orden neoliberal), su veredicto sobre las mismas es lapidario. Las revueltas populistas contra el neoliberalismo, afirma, repiten el patrón de las revueltas contra el liberalismo clásico después de su debacle: fascistas a la derecha, socialdemócratas o comunistas a la izquierda. Pero son una suerte de parodia de esos movimientos del pasado: las revueltas contemporáneas están marcadas a fuego por la falta de ideologías o programas articulados. No hay tras ellas algo que equivalga a la coherencia teórica o práctica del propio neoliberalismo. Se definen por aquello a lo que se oponen, mucho más que por aquello sobre lo que están a favor:

Ningún populismo, ni de derecha ni de izquierda, ha producido hasta ahora un remedio eficaz para los males que denuncia. Programáticamente, los opositores contemporáneos del neoliberalismo siguen, en su mayoría, silbando en la oscuridad. ¿Cómo abordar la desigualdad –y no solo retocarla– de forma seria, sin provocar inmediatamente una huelga de capital? ¿Qué medidas podrían preverse para responder al enemigo golpe a golpe en ese terreno en disputa y salir victoriosos? ¿Qué tipo de reconstrucción, ya inevitablemente radical, de la democracia liberal existente se requeriría para acabar con las oligarquías que ha engendrado? ¿Cómo se desmantelará el Estado profundo, organizado en todos los países occidentales para la guerra imperial (clandestina o abierta)? ¿Qué reconversión de la economía se imagina para combatir el cambio climático, sin empobrecer a las sociedades ya pobres de otros continentes?

Aunque se pueden citar algunas propuestas correctivas, más bien tibias, aparecidas en los últimos años (como la tasa Tobin, etc.), la conclusión general es que “en lo que respecta a cualquier alternativa general e interconectada al statu quo, el armario sigue vacío”. Por eso las aparentes amenazas populistas, ya sean de izquierdas o de derechas, no han supuesto ningún desafío real para el neoliberalismo ni mucho menos para la clase dominante. Y sin embargo, sostiene Anderson, en los últimos años, con la pandemia, el mundo parece haberse desorganizado:

Bajo la ola de Covid-19, el comercio internacional se desplomó y se perdieron 500 millones de empleos en todo el mundo en pocos meses. En Estados Unidos, la bolsa se desplomó y el PBI sufrió su peor caída desde 1946, contrayéndose un 3,5% en 2020. En Gran Bretaña, el PBI cayó un 10% y en la Unión Europea un6 %. A medida que las cadenas de suministro globales se deterioraban, la inflación comenzó a aumentar en toda la OCDE y, con ella, el desempleo.

Sobre el segundo mandato de Trump se muestra cauteloso: “Lo que la segunda presidencia de Trump significará para Estados Unidos y el mundo, sigue siendo incierto, dada la prolongada brecha entre sus palabras y sus hechos”. Pero cierto nivel de caos sistémico parece ser la nota del momento: “por todas partes, el panorama es de inestabilidad, inseguridad e imprevisibilidad. ‘Todo es desorden bajo el cielo’, y hay pocas señales de un retorno al orden, tal como lo entienden quienes están acostumbrados a gobernar Occidente”. En la apretada síntesis andersoniana: “Un régimen internacional que hace una década se hundió y prácticamente se ahogó en el mar de deuda que había creado, se está hundiendo en una inundación de deuda aún mayor, sin un final a la vista”.

¿Significa esto que estamos a las puertas de un “cambio de régimen en Occidente”, que asistimos el final del neoliberalismo? Anderson se permite dudarlo, aunque evidentemente la pregunta le parece más pertinente que en años anteriores. Lo que observa, en todo caso, es un estancamiento entre neoliberalismo y populismo. Mientras que el primero se alimenta de las mismas toxinas (el endeudamiento, la precariedad, las desigualdades) que amenazan destruirlo, el segundo, repudiándolas, ha crecido en magnitud pero sin avanzar en una estrategia significativa. ¿Hay salida a este impasse? ¿O seguirá la interminable ronda neoliberal de más de lo mismo? El neoliberalismo ha oscilado hasta ahora entre variantes “disciplinarias” y “compensatorias”, y no han faltado, por cierto, los liberalismos económicos sin liberalismo político y sin democracia. ¿Por qué habríamos de descartar variantes populistas de un neoliberalismo basal? Como fuere, acaso la pregunta clave sea la siguiente: para que un auténtico cambio del régimen neoliberal se instituya, ¿habrá que esperar hasta que un conjunto coherente de ideas económicas y políticas, comparable a los paradigmas keynesianos o hayekianos de antaño, se haya consolidado como una forma alternativa de gestionar las sociedades contemporáneas? La respuesta andersoniana admite diferentes posibilidades. Recuerda que a veces se producen virajes históricos imprevistos e improvisados, básicamente experimentales, carentes de un cuerpo coherente de ideas o de una hoja de ruta detallada (los ejemplos que menciona son el gobierno de Getúlio Vargas, en el Brasil de los treinta, y la transformación de la economía china tras la muerte de Mao). Pero la moneda queda en el aire. En cualquiera caso, con ideas coherentes o sin ellas, la posibilidad de un cambio auténtico depende de que “la actual incredulidad en cuanto a la posibilidad de una alternativa decaiga en Occidente”.

¿Comunismo?

Ocupándose de cartografiar a las grandes fuerzas del mundo contemporáneo, Anderson nada dice en este artículo sobre el socialismo. Es comprensible. Las organizaciones políticamente relevantes en la actualidad lo han borrado de su horizonte. Las fuerzas que conforman la “izquierda” actual pueden ser populistas o posmodernas; socialistas no lo son en absoluto, salvo expresiones minoritarias (como el FITU en Argentina), si no directamente marginales. Sin embargo, cabe recordar que en “Idées-forces” Anderson observa que, en las grandes trasformaciones del pasado, “cuanto más radical e intransigente era el corpus de ideas, mayor era su efecto, una vez desatado en condiciones turbulentas”; y que se manifiesta inequívocamente a favor de ideas capaces de conmocionar y sacudir al mundo. Aunque comprensivo del populismo, es evidente que no comulga con el subjetivismo, el discursivismo y el politicismo que lo caracterizan: el suyo es un marxismo clásicamente materialista que aprecia más a la teoría que a la retórica, como queda claro en el conjunto de su obra, pero en particular en su crítico abordaje de la obra de Laclau y de los populismos de izquierdas (como Podemos) en su libro La palabra H. Peripecias de la hegemonía.

¿Podrán los populismos del presente alumbrar un cambio de régimen? Nada es menos seguro. Por otra parte: ¿hay remedio para los males presentes sin romper con el capitalismo como tal? Anderson lo dudaría. Y aunque su respuesta analítica sería matizada, no hay dudas de que simpatizaría con un movimiento comunista o socialista, si el mismo tuviera una fuerza política real.

¿Qué sucede fuera del llamado “mundo occidental”? ¿Hay allí algo sustancialmente diferente al neoliberalismo? No se ocupa de este tema en el escrito que hemos analizado, cuyo límite, indicado en el propio título, es Occidente. Pero arriesgando por nuestra parte, aunque a la luz de lo que ha dicho o sugerido en otros sitios –como los libros Brasil à parte (Boitempo, 2020) y La ideología india (Akal, 2017), o los artículos “Rusia inconmensurable” (NLR 94, sep./oct. 2015) y “Dos revoluciones” (NLR 161, marzo/abril 2010), quizá se pueda decir que si bien la diversidad de formas es mucho mayor, más allá de peculiaridades inequívocas e ineludibles, para Anderson, China, Rusia, Brasil e India son formaciones sustancialmente neoliberales en lo económico. Creer que el neoliberalismo implica un achicamiento o la ausencia del Estado es un error. El neoliberalismo supone una estrecha vinculación entre Estado y mercado bajo la prioridad absoluta de la acumulación globalizada de capitales, la exorbitancia del sector financiero, el dominio de la bolsa, la precarización del empleo y la represión tanto de los salarios como de los sindicatos. Desde luego que la forma precisa del neoliberalismo difiere mucho si nos trasladamos de China a Alemania o de EE.UU. a la India, pero en todos lados el avance en los últimos cincuenta años ha sido inequívocamente en un sentido neoliberal. Basta apreciar las enormes transformaciones de la economía china en este período, o su importante papel en la defensa del sistema capitalista globalizado durante la crisis de 2008, para que queden pocas dudas. No lo ha dicho así, pero no parece descabellado pensar que Anderson describiría a China como un “régimen neoliberal compensatorio autoritario”; al ruso como “neoliberalismo compensatorio semiautoritario”; al de la India como un “régimen neoliberal semidisciplinario y semidemocrático”; y al brasileño oscilando entre un “neoliberalismo compensatorio democrático” y variantes “disciplinarias democráticas”.

Ahora bien, por diversas vías y a diferente ritmo, el mundo actual está entrando en un período particularmente turbulento: política, geopolítica, económica, ecológica y energéticamente. Es una desgracia que las ideas y las organizaciones socialistas sean tan escuálidas al ingresar en estas aguas borrascosas. Pero la realidad es la que es, y Anderson nos reprendería si buscáramos consuelo en ilusiones. En cualquier caso, si la derecha populista debe ser combatida, la supuesta izquierda populista o progresista no parece capaz, en modo alguno, de ofrecer una alternativa al dominio universal de los mercados. Y aunque la posibilidad de cambios históricos desencadenados sin grandes ideas que los soporten no puede ser descartada teóricamente, es obvio que una política que se pretende emancipatoria no puede confiar, ni mucho menos apelar, a tales azares. El objetivo del socialismo es proporcionar una genuina autodeterminación popular; por ello el elemento de razón y de conciencia es clave. Aquello de que “sin teoría revolucionaria no puede haber revolución” debe ser debidamente recordado. Dejando margen para eventuales sorpresas, un movimiento socialista que se precie de tal demanda ideas claras. Pero, hay que decirlo, los movimientos de masas no pueden ser completamente controlados. Aunque con algunas reservas, Anderson no descarta cierto paralelismo entre la situación política y geopolítica actual y la de mediados del siglo XIX, cuando la segunda se hallaba dominada por la puja entre grandes potencias y la primera estaba marcada por la presencia de un proletariado precario, desorganizado y apenas influido por un movimiento socialista incipiente y débil. Así lo ha dado a entender en un soberbio análisis de más de medio centenar de páginas en el que se ocupa de dos obras de Christopher Clark (The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 y Revolutionary Spring) que lleva por título “Innovadores de alto y bajo perfil” y fuera publicado en NLR 146 (mayo/junio 2024). En el final de este texto Anderson cita, concediéndole cierta plausibilidad pero sin mostrar especial entusiasmo, un pasaje de Clark donde este afirma:

Si una revolución está en ciernes (y parece que nos encontramos muy lejos de una solución no revolucionaria de la ‘policrisis’ a la que nos enfrentamos en la actualidad), podría asemejarse a algo similar a 1848: pobremente planificada, dispersa, incongruente y fragmentada por múltiples contradicciones.

Siendo las cosas así, las tareas que los socialistas tenemos por delante parecen inequívocas desde una perspectiva andersoniana. En el sentido más general: conformar o reconstituir una cultura socialista multidimensional e internacional. Como necesidad intelectual imperiosa en la hora actual: desarrollar con rigor y sin concesiones una alternativa intelectual robusta y consistente al capitalismo; un programa de transición comunista a la altura de los tiempos (y por ello la cuestión ecológica debe ser central), con beneficio de inventario de las frustradas y frustrantes experiencias pasadas. En Ecomunismo: Defender la vida, destruir el sistema (Ediciones IPS, 2025) hice mi modesto aporte a esta tarea colectiva. Por último, pero esencialmente: será necesario construir las organizaciones políticas capaces de acometer la tarea revolucionaria.

No será sencillo combinar potencia retórica (lo que ahora distingue a los populismos), firmeza en la defensa de los principios, flexibilidad táctica, capacidad de movilización y riqueza teórica. Pero de la articulación virtuosa de estas dimensiones dependerá el futuro de la política revolucionaria. En lo que atañe a la labor cultural haríamos bien en atender a algo que apuntara el propio Anderson en “Renovaciones”:

La cultura de cualquier sociedad excede siempre el espectro de la política activa en su seno, como una reserva de significados de entre los cuales sólo un abanico limitado tiene que ver con el reparto del poder, que es el objeto de la acción política. Una política eficaz respeta este exceso. Los intentos de reclutamiento forzoso de cualquier ámbito teórico o cultural con fines instrumentales serán siempre vanos o contraproducentes. Lo que no significa indiferencia. La izquierda necesita una ‘política cultural’; pero lo que esto supone es, ante todo, una ampliación de los límites de su propia cultura.

En cuanto a la necesidad de una propuesta alternativa, parece indispensable reflotar las elaboraciones y los debates sobre modelos posibles de economía y democracia socialistas. Al respecto, cabe destacar que si el derrumbe de la URSS se debió más a su estancamiento económico que a su innegable déficit democrático (lo cual también explica la supervivencia del “comunismo” chino plegado a los circuitos de acumulación del capital), ya estamos entrando en una situación donde el crecimiento de la economía capitalista se vuelve cada vez más lento, las desigualdades sociales aumentan explosivamente, el trabajo se precariza sin límites y la crisis ecológica alcanza niveles catastróficos e insostenibles. En tales circunstancias, la necesidad de una alternativa democrática socialista radical, capaz de hacer realidad el ideal ilustrado de la soberanía popular, es más acuciante que nunca. Necesitaremos audacia intelectual y muchas dosis de originalidad, pero a sabiendas de que sin la expropiación del capital, sin la socialización masiva de los medios de producción, y sin el control popular y democrático de las inversiones, la danza macabra socialmente delirante y ecológicamente destructiva en las que nos hallamos inmersos no tendrá fin. Por último, cuál habrá de ser la organización política capaz de constituirse en una amenaza real para el sistema capitalista continúa siendo una incógnita. Pero por muchas dudas que tengamos en lo que hace a su forma precisa, de lo que no hay duda alguna es de que debemos organizarnos.

En la era de tinieblas y turbulencias adonde nos adentramos las crisis no escasearán. Se avecinan nuevos terremotos sociales, económicos y políticos. Y aunque las fuerzas socialistas siguen siendo una ínfima minoría, no hay que olvidar que las épocas turbulentas suelen propiciar profundos virajes. Si los vaivenes de la fortuna se conjugaran en el futuro con las virtudes de la militancia revolucionaria, quizá en algunos años, en algún lugar del mundo, una revolución proletaria tenga lugar, ofreciendo a la humanidad nuevas esperanzas. Si tal cosa sucediera, podemos darlo por seguro, Perry Anderson, encaramado en su atalaya o acaso ya bajo tierra, sonreirá complacido y nos guiñará un ojo.

Este artículo fue publicado originalmente en Kalewche.