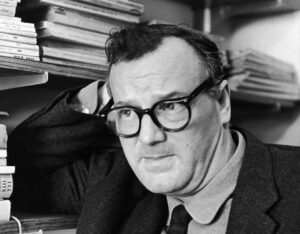

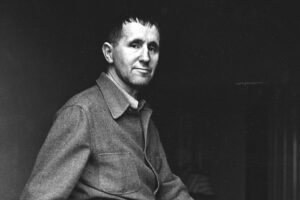

En sus memorias, A Life Beyond Boundaries, el politólogo Benedict Anderson se refirió a su hermano «más inteligente y ligeramente más joven». También tenía motivos para estar orgulloso. Perry Anderson era muy conocido por sus escritos sobre el Estado moderno, mientras que Benedict era famoso por sus escritos sobre el nacionalismo.

Los campos que eligieron reflejaban sus experiencias vitales. De niños, sus vidas se vieron trastornadas por los continuos traslados de China a California, Colorado e Irlanda, antes de ganar becas para Eton, el famoso internado inglés. Se sentían como forasteros. De adultos, ese distanciamiento les sirvió para estudiar aquellas construcciones políticas —estados y naciones— que suelen infundir sentimientos de devoción y pertenencia en sus pueblos.

En Eton, los hermanos Anderson eran menospreciados por sus compañeros ricos. Sin embargo, ellos y otros estudiantes becados también menospreciaban a sus compañeros ricos. Ambos grupos eran « snobs», como decía Benedict, aunque quizás no en la misma medida, dada la libertad social de la que disfrutaban los ultra ricos.

En casa, durante las vacaciones y en verano, Perry Anderson leía durante horas y horas. Tuvo tiempo suficiente para leer los seis volúmenes de La historia de la decadencia y caída del Imperio romano, de Edward Gibbon. Más tarde, los propios escritos de Anderson alcanzarían una escala igualmente ambiciosa. Estudió grandes ideas a lo largo de siglos y continentes.

Los comentarios sobre Anderson a veces describen su estilo de escritura como «olímpico». Utilizaba los términos «totalidad compleja» y «totalización» para caracterizar lo que pretendía hacer. Sea cual sea la forma en que lo expresemos, está claro que Anderson, desde muy joven, trató de comprender la historia en términos de las interconexiones, ya fueran armoniosas o conflictivas, entre las diversas partes del todo. Además, Anderson creía que la historia debía ser útil para los activistas de su época.

La Nueva Izquierda y la estrategia socialista

En el otoño de 1956, Anderson comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford. En pocas semanas, dos acontecimientos crearon un ambiente tenso en el campus entre un alumnado ya dividido por cuestiones políticas como el colonialismo y el comunismo europeo. La Unión Soviética sofocó una revolución en Hungría, mientras que Gran Bretaña y Francia ocuparon el canal de Suez.

«Era prácticamente imposible», dijo Anderson más tarde, «que cualquier joven vivaz no se politizara rápida y profundamente con esa experiencia». Anderson y sus amigos se autodenominaban «Nueva Izquierda» debido a su postura contraria a las corrientes de izquierda establecidas, socialdemócratas y comunistas. No defendían ningún gobierno de izquierda existente, y desde luego tampoco al de Guy Mollet, el primer ministro socialista francés, que se alineó con Gran Bretaña en el asunto de Suez. Tampoco se fijaron en Nikita Khrushchev, que solo había reformado parcialmente la Unión Soviética tres años después de la muerte de Joseph Stalin.

Para Anderson, la politización significaba participar activamente en las publicaciones académicas de izquierda. En 1960, dos revistas destacadas, Universities and Left Review y New Reasoner, se fusionaron y comenzaron a publicarse como New Left Review (NLR). Anderson fue nombrado editor dos años más tarde y continuó desempeñando ese cargo hasta 1983.

Su mandato supuso una ruptura importante con la primera formación de la NLR. La nueva NLR reflejaba el temperamento de su editor y el hecho de que el movimiento antinuclear británico se había estancado (y con él, el impulso de la Nueva Izquierda). Para Anderson, los intelectuales de izquierda podían proporcionar una mejor comprensión de los orígenes históricos del mundo capitalista contemporáneo. Armados con este conocimiento, los socialistas podían enfrentarse mejor a los capitalistas y a su retórica.

NLR buscaba publicar trabajos originales y traducir las ideas europeas para el mundo angloparlante. Anderson y Tom Nairn también adoptaron un punto de vista externo en una serie de artículos (o «tesis», como ellos los llamaban) sobre Gran Bretaña. Escribieron sobre su país como si fuera una nación extranjera. Tal actitud puede haber resultado fácil para Anderson, que mantenía una curiosidad distanciada por el Estado y el orgullo nacional.

Gran Historia

La fascinación de Anderson por el Estado moderno le llevó a su estudio más conocido, publicado en dos volúmenes en 1974: Passages from Antiquity to Feudalism (Transiciones de la antigüedad al feudalismo) y Lineages of the Absolutist State (El Estado absolutista); en adelante, Passages-Lineages. Formaba parte de una obra prevista en cuatro volúmenes que retomaba donde Gibbon lo había dejado, extendiéndose desde el mundo grecorromano hasta el sistema moderno de los Estados capitalistas europeos y la era de la revolución socialista.

El ambicioso proyecto de Anderson era, por tanto, una obra de gran envergadura histórica. Esto era más común en aquella época que hoy en día —otro historiador marxista, Eric Hobsbawm, ya había comenzado su influyente trilogía sobre el «largo siglo XIX»—, pero el enfoque de Passages-Lineages seguía siendo poco habitual en el sentido de que pretendía mantener una narrativa a lo largo de milenios.

Sus objetivos eran igualmente grandiosos. Anderson pretendía dotar a los socialistas de la historia necesaria del Estado capitalista moderno, nacido en Europa occidental, que acabó conquistando el mundo. Creía que los socialistas necesitarían esa historia si querían hacerse con el poder estatal y crear una economía socialista y una sociedad libre.

Anderson argumentaba que el Estado capitalista moderno era el resultado de una secuencia determinada históricamente que comenzó con la caída de Roma. Comparó dos aspectos de la compleja totalidad de Europa, el Este y el Oeste, a lo largo de dos milenios. Por totalidad, Anderson se refería a la combinación de la base económica y la superestructura política y, en menor medida, las prácticas culturales.

Su enfoque era la antítesis de lo que podría denominarse ciencia social oficial, una orientación académica que da prioridad al aislamiento de las variables. Incluso el estudio de la historia —el campo profesional de Anderson— había favorecido en el siglo XX temas interpretados de forma restrictiva en marcos temporales breves. Sin embargo, para Anderson, la totalización era esencial para comprender cómo el pasado había dado paso al presente.

En lugar de tratar de establecer el impacto de los factores individuales en el conjunto, Anderson consideraba que su interacción producía algo más que la simple suma de sus partes. «Una totalidad», escribió en su ensayo «Componentes de la cultura nacional», «es una entidad cuyas estructuras están unidas de tal manera que cualquiera de ellas considerada por separado es una abstracción». Sin embargo, hay innumerables formas de aplicar este principio. Depende del escritor extraer lo significativo de las partes insignificantes.

Como se explica en Passages-Lineages, una temprana división entre el este y el oeste de Europa situó a cada región en una trayectoria que tuvo ramificaciones para el desarrollo del feudalismo y el capitalismo. Estos modos de producción (término que se refiere a cómo las sociedades producen las necesidades para la vida) se produjeron en un orden histórico necesario.

Soberanía parcelada

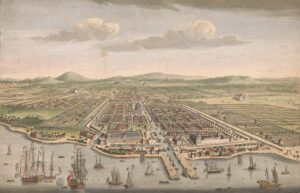

En la antigüedad, la diferencia entre el este y el oeste de Europa tenía que ver con la estructura política y económica más compleja del Imperio Romano de Oriente, que se construyó sobre las instituciones helenísticas anteriores. Esa formación anterior hizo que el este fuera más complejo, duradero y, en cierto modo, más avanzado que el oeste. Fue el atraso del oeste lo que le hizo depender de la esclavitud a gran escala, definida por la propiedad del trabajo humano.

El feudalismo europeo en Occidente, que alcanzó su apogeo en los siglos XII y XIII, fue para Anderson el resultado de una «colisión catastrófica» entre las formaciones sociales romana y germánica tras las invasiones que desintegraron la parte occidental del imperio en los siglos IV y V. Consideraba el feudalismo como una verdadera síntesis de esas formas anteriores.

Los que trabajaban eran siervos, sin libertad, obligados a ocupar sus puestos por medios extraeconómicos, como códigos legales, la fuerza bruta u otros instrumentos políticos. Se les exigía que trabajaran la tierra de otra persona a cambio de protección.

La estructura política del feudalismo constituía una forma específica de autoridad. La Europa medieval se caracterizó por lo que Anderson denominó la «parcelización de la soberanía». Aunque las autoridades políticas y económicas estaban fusionadas, nunca estuvieron sujetas a un único poder superior. En cambio, las relaciones sociales se gestionaban por separado en cada nivel de la jerarquía feudal.

En la cima, el monarca estaba en deuda con sus subordinados inmediatos (vasallos), mientras que la Iglesia ejercía un poder independiente sobre la cultura medieval. Además, la gobernanza fragmentada significaba que algunas áreas permanecían autónomas, como las tierras comunales (bosques, campos y pastos, controlados por los campesinos) y la ciudad medieval (donde vivían muchos artesanos cualificados). Anderson reveló un complejo político-económico perdurable. Aunque su configuración difería de la del capitalismo internacional moderno, el feudalismo acabaría dando paso a este último.

Absolutismo

En el siglo XIV, todo cambió. En primer lugar, las deficiencias agrícolas provocaron hambrunas y la escasez de tierras sin explotar. Luego, la llegada de la peste negra en 1348 provocó una disminución de la población de quizás hasta un 40%. Los señores feudales lograron sofocar las revueltas campesinas posteriores, pero esas rebeliones acabaron provocando un cambio social.

Según Anderson, el desarrollo de ciudades independientes y del trabajo asalariado no condujo automáticamente al Estado capitalista moderno. No hubo un choque catastrófico de fuerzas que explicara la transición. En su lugar se impuso una forma intermedia, llamada absolutismo. Ni medieval ni moderna, esta fue una tentativa de los monarcas europeos por conservar el poder frente al fin de la servidumbre y el avance de una clase mercantil envalentonada.

El absolutismo supuso la centralización del poder dentro de un sistema feudal. Esto no significaba que los monarcas pudieran ejercer una autoridad total. Más bien, como lo describió Anderson, el concepto de absolutismo describía el «peso del nuevo complejo monárquico sobre el propio orden aristocrático».

Las ciudades relativamente independientes proporcionaron cobertura a la clase mercantil en ascenso y al desarrollo de una economía protocapitalista, mientras que el capitalismo naciente coexistió con el feudalismo durante un tiempo. En Oriente, las mismas crisis condujeron al resultado opuesto: la consolidación del feudalismo.

Anderson distinguió entre dos oleadas de servidumbre: la primera en Occidente, entre los siglos IX y XIV, y la segunda en Oriente, entre los siglos XV y XVIII. Aunque los estudiosos se referían comúnmente a este último fenómeno como una «segunda servidumbre» en Europa, en realidad la servidumbre nunca se había afianzado anteriormente en Oriente.

El vasto Oriente no tenía la misma oferta de mano de obra que Occidente. Los monarcas impusieron su voluntad a las ciudades y sometieron a los campesinos a la servidumbre:

El Estado absolutista en Occidente era el aparato político reestructurado de una clase feudal que había aceptado la conmutación de los tributos. Era una compensación por la desaparición de la servidumbre, en el contexto de una economía cada vez más urbana que no controlaba por completo y a la que tenía que adaptarse. El Estado absolutista en el Este, por el contrario, era la máquina represiva de una clase feudal que acababa de borrar las libertades comunales tradicionales de los pobres. Era un dispositivo para la consolidación de la servidumbre, en un panorama desprovisto de vida urbana autónoma o de resistencia.

Quizás el acontecimiento más significativo en Oriente fue la constante amenaza de guerra. A medida que los Estados absolutistas de Occidente buscaban ejercer un mayor poder internacional en los siglos XVI y XVII, los Estados de Oriente desarrollaron estructuras similares como modo de autodefensa.

La narrativa de Anderson sobre Occidente mostraba una visión más compleja de la soberanía que la que se encuentra habitualmente en el campo de las relaciones internacionales. Su narrativa sobre Oriente mostraba una visión más compleja de la transición al capitalismo. En ambos casos, el desenlace del mundo moderno temprano estuvo moldeado por sus economías políticas de mil años atrás.

Las revoluciones perdidas

En el medio siglo transcurrido desde Passages-Lineages, Anderson no ha publicado los volúmenes tercero y cuarto que tenía previstos sobre la era de las revoluciones burguesas y socialistas. Gregory Elliott sugirió en una ocasión que esa laguna «constituye el hecho más importante de la carrera intelectual de Anderson: el «centro ausente» de su obra».

Ha escrito extensamente sobre la historia moderna de Europa, en particular en libros como The New Old World (2009) y Ever Closer Union? (2021). Estas obras ampliaron su evaluación del capitalismo europeo hasta el siglo XXI. Sin embargo, Anderson no ha escrito tanto sobre el tema previsto para el tercer volumen ausente: las revoluciones burguesas. Esta idea, popular pero discutida, se refiere al fin del feudalismo que supuestamente habría tenido lugar en países como Inglaterra y Francia de la mano de una burguesía en ascenso.

Los estudiosos se han preguntado durante mucho tiempo por qué Anderson no completó su proyecto. Muchos supusieron que se convenció de la explicación alternativa de Robert Brenner sobre la transición del feudalismo al capitalismo en su ensayo de 1976, «Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe» (Estructura de clases agrarias y desarrollo económico en la Europa preindustrial). Este ensayo desató una amplia controversia entre los historiadores sobre los orígenes del capitalismo, conocida simplemente como el debate Brenner.

En este relato, el papel de la burguesía era menos significativo de lo que los marxistas solían suponer. Según el argumento de Brenner, la verdadera fuente del cambio radicaba en las luchas entre los señores y los campesinos en la campiña inglesa desde finales de la Edad Media. En este esquema no había necesidad de una burguesía revolucionaria capaz de movilizarse contra el orden feudal; de hecho, los historiadores revisionistas de las revoluciones inglesa y francesa habían comenzado a cuestionar si tal clase había existido alguna vez.

A pesar de su admiración por Brenner, Anderson no pareció cambiar de opinión a la luz de este debate. Expresó sus dudas sobre la tesis de Brenner en una carta a Immanuel Wallerstein (quien, por su parte, se mostraba escéptico tanto sobre la explicación de Brenner como sobre la de Anderson sobre la transición). Cuando Brenner publicó su historia de la Guerra Civil Inglesa, Merchants and Revolution, en 1993, Anderson elogió calurosamente la obra en una reseña. Sin embargo, argumentó que proporcionaba pruebas sólidas para refutar algunos de los argumentos anteriores de Brenner:

Lo que convirtió una revuelta parlamentaria en una revolución armada fue, según demuestra Brenner, el papel catalizador de los nuevos mercaderes de Londres. Aquí, si alguna vez existieron, estaban los verdaderos burgueses revolucionarios. La especie declarada ficticia en Francia era bel et bien una realidad en Inglaterra, ciento cincuenta años antes de la Convención. Hay una cierta ironía en que sea una evidencia histórica masiva, que va en contra —y no a favor— de una convicción teórica, la que haya llevado a un estudioso marxista a esta conclusión.

Mientras trabajaba en sus historias milenarias de la formación social europea, Anderson también publicó varios libros sobre el desarrollo intelectual y los retos de la teoría marxista: Consideraciones sobre el marxismo occidental (1976), Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson (1980) y Tras las huellas del materialismo histórico (1983). Sin embargo, en la década de 1980, vio cómo el espectro ideológico se desplazaba decisivamente hacia la derecha en casi todas las partes del mundo.

En el ámbito político, la década llevó al poder a los gobiernos de derecha de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Su ideología neoliberal prometía una paz y una prosperidad duraderas mediante el desmantelamiento del Estado de bienestar de la posguerra. En lugar de provocar una reacción ideológica, el neoliberalismo se impuso a los partidos de centro y de izquierda establecidos desde hacía mucho tiempo. Tony Blair y Bill Clinton adoptaron sus principios como propios y aplicaron recortes en el bienestar social que ni siquiera sus homólogos conservadores habrían intentado veinte años antes.

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el capitalismo de libre mercado se extendió por el antiguo bloque del Este como la pólvora. Francis Fukuyama celebró este periodo como el «fin de la historia» en un artículo y un libro del mismo nombre. Por su parte, Anderson respondió al avance ideológico de la derecha publicando análisis de países y regiones, así como ensayos sobre intelectuales destacados de todo el espectro.

Nuevas direcciones

Ya en 1983, en la última entrega de su «trilogía no premeditada» sobre el marxismo occidental, Anderson escribió que el «flujo de la teoría» durante la última década no había «siguiendo la dirección que yo había previsto». En 2000, en un editorial para NLR, describió el final del siglo XX como un «grand slam neoliberal».

Ese mismo ensayo, «Renovaciones», marcó el regreso de Anderson como editor de NLR (hasta 2003). Argumentó que la derecha había ganado el siglo XX, describiendo el neoliberalismo como «la ideología más exitosa de la historia mundial», e instó a la izquierda a reconocer la magnitud de su derrota, al tiempo que mantenía su oposición al capitalismo. La derrota política no equivalía a un cambio de creencias.

Passages-Lineages y la trilogía que comenzó con Consideraciones sobre el marxismo occidental pretendían ser útiles para los revolucionarios socialistas, ya que el optimismo de la izquierda perduraba. Los escritos posteriores de Anderson abordaban una coyuntura política muy diferente. En este contexto, los socialistas no necesitaban una guía para tomar el poder, sino una guía para sobrevivir. Esta guía también debía basarse en la teoría y la historia y, quizás lo más importante, en su actitud intransigente.

En ocasiones, Anderson ha reflexionado sobre mundos mejores, tanto posibles como utópicos. En un ensayo de 2004 sobre la obra de Fredric Jameson, «The River of Time» (El río del tiempo), citó un pasaje de Brecht and Method, de Jameson, que describía «el movimiento de este gran río del tiempo o el Tao que nos llevará lentamente río abajo de nuevo al momento de la praxis».

El agua fluye y trae consigo el cambio. Hoy en día sigue siendo importante rebatir la retórica de la inevitabilidad que se encuentra con frecuencia en los escritos neoliberales. Sin embargo, el gran peligro al que se enfrenta la humanidad es que el río del tiempo parece fluir en sentido contrario.