¿Por qué una nación elige la muerte como su símbolo tutelar?

A primera vista, la pregunta parece innecesaria —o, al menos, parroquial—; después de todo, el nacionalismo se funda siempre en un culto de la muerte. De esa manera, Friedrich Nietzsche argumentó que la deuda con los antepasados fundadores era precisamente la figura con que se expresaba y representaba el poder de la nación: «El temor al antepasado y a su poder, la conciencia de tener deudas con él crece por necesidad, según esta especie de lógica, en la exacta medida en que ésta es cada vez más victoriosa, más independiente, más venerada, más temida. ¡Y no al revés!».

Si el culto de la muerte reside por lo general en el corazón del nacionalismo, ¿hay algo de peculiar o extraordinario en el culto mexicano de la muerte? Es mi argumento que el totemismo mexicano de la muerte refleja diferencias estructurales entre la formación de la nación en estados fuertes y débiles, entre estados imperiales y poscoloniales. En ese terreno, México ocupa una posición especial. En cuanto la más grande y rica de las colonias de España en el Nuevo Mundo, en el momento de su independencia, México tenía verdaderas aspiraciones imperiales; en cuanto vecino próximo de los Estados Unidos, fue el primero en convertirse en botín de esa república.

Más que convertirse en un imperio orgulloso y poderoso, México fue intimidado, invadido, ocupado, mutilado y extorsionado por igual por potencias extranjeras y operadores independientes. Con su estilo discretamente superior, el Times de Londres describió esa abyecta condición: «Santa Anna publicó un decreto que prohíbe a todos los extranjeros, so pena de muerte, invadir el territorio de México por cuenta propia». El sentimiento de vulnerabilidad que provocó ese decreto de 1843 se tornó desesperación unos cuantos años más tarde, cuando se perdió más de la mitad del territorio a manos de los Estados Unidos y la nación se quedó atascada en sus divisiones internas: «Tememos mucho que los males que aquejan al país, y que no pueden desarraigarse de su seno […] ¡le caven su sepulcro en su turbulenta, débil y desdichada infancia!».

Si bien es cierto que México fue uno de los primeros Estados nación del mundo, también lo es que fue el primero en estremecerse ante el espectáculo de una muerte prematura. Siguiendo una tradición de comentario moral que representaba a la propia Muerte como la hija del pecado, los comentaristas políticos formulaban los desastres que sobrevenían a la joven república como un castigo por los pecados de la nación, en especial los pecados de ingratitud, falta de amor fraterno y falta de consideración por los padres; el más emblemático de ellos fue la ejecución parricida de dos de los libertadores de México, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, actos gemelos que desempeñaron un papel afín al pecado original:

Ecsamínese con imparcialidad nuestra historia, y se verá que es una cadena de ingratitudes y delitos. Correspondimos al caudillo de Iguala sus eminentes servicios, con una muerte afrentosa. A Guerrero cortan el hilo de su lozana vida los mismos a quienes dio libertad, y presentamos al mundo los ensangrentados patíbulos de Padilla y de Cuilapam, como un insulto a la divinidad. ¡Las negras manchas que allí ecsisten no se lavarán sino con sangre, y sangre de aquel pueblo que vio con frialdad tan horrendos crímenes!

No obstante, a pesar de la contaminación del parricidio y en contra de muchas predicciones funestas, México sobrevivió como nación independiente. Más que una devoción triunfal, el nacionalismo mexicano es el culto vacilante y tímido de un sobreviviente: un tributo a la entereza y viabilidad de la condición poscolonial. Vale la pena ponderar la naturaleza de la supervivencia de México ya que, en comparación con otros países, tiene la experiencia histórica mundial más temprana y profunda de sí mismo como nación poscolonial y posimperial. Hoy en día, tendemos a olvidar que México compartió alguna vez las aspiraciones imperiales de sus grandes hermanas americanas (los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina), porque fue la primera república independiente en probar la amargura de ser ocupada por nuevos colonizadores.

Con todo, como Haití o, más tarde, Bolivia, México sobrevivió a la voracidad de los grandes imperios; y lo hizo con un toque que hizo temblar la conciencia de Europa. En efecto, la declaración de la segunda independencia —posimperial— de México fue autenticada con un acto regicida, la ejecución de Maximiliano de Habsburgo en 1867, mientras que el acta de nacimiento del país como la primera nación poscolonial verdadera fue firmada por el propio Víctor Hugo, quien, en la carta pública que dirigió al presidente mexicano Benito Juárez, se quitó el sombrero ante la libertad amargamente ganada de México:

Y un día, después de cinco años de humo, de polvo y de ceguedad, la nube se ha disipado, y entonces se han visto dos imperios caídos en tierra. Nada de monarquía, nada de ejércitos; nada más que la enormidad de la usurpación en ruina, y sobre este horroroso derrumbamiento, un hombre en pie: Juárez, y al lado de este hombre la libertad.

Hugo propuso perdón y clemencia para la segunda fundación de la nación poscolonial, y exhortó a Juárez a perdonar la vida de Maximiliano: «Que el violador de los principios sea salvado por un principio. Que tenga esta dicha y esta vergüenza. Que el perseguidor del derecho sea salvado por el derecho […]». Pero, en lugar de ello, Juárez decidió mantenerse fiel al símbolo de la muerte, y ofrecer a Europa el espectáculo de su propia muerte, así como México había sido obligado a ponderar su mortalidad. La ejecución de Maximiliano de Habsburgo certificó, de una vez por todas, la resistencia de la condición poscolonial y constituyó una premonición estremecedora del fin de los imperios coloniales.

***

El uso de la familiaridad con la muerte como tótem nacional pertenece a la tercera gran oleada de reconstrucción histórica y nacionalismo en México, oleada que generalmente se asocia con la Revolución mexicana (1910-1920). Al igual que los anteriores tótems nacionales, esto es, como la imagen de la Virgen de Guadalupe y la de Benito Juárez, el legislador indio, la peculiar relación de México con la muerte fue sometida más tarde a múltiples apropiaciones y rechazos.

En su calidad de símbolos nacionales, los tres grandes tótems de la historia nacional mexicana —la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez y el esqueleto juguetón— corresponden a tres versiones diferentes del contrato social. En el primer caso, se representaba a México como surgido de la relación de lealtad y filiación con la «virgen morena»: la nación mexicana era su comunidad particular de devotos; y el pacto que mantenía unida a la nación era su devoción Mariana. En el caso del tótem Juárez, la nación mexicana nació, una vez más, después de una prolongada batalla con sus enemigos internos y externos, en un pacto social entre ciudadanos comprometidos con el imperio de la ley y la razón.

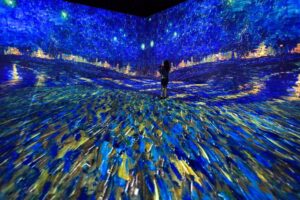

En cuanto tótem nacional, la Muerte surgió como una secuela de la Revolución mexicana. La revolución fue un baño de sangre, un retorno a la tradición de revoluciones y ejecuciones sumarias que se suponía había superado el dictador progresista Porfirio Díaz. La prensa extranjera utilizó el carácter supuestamente atávico de la revolución en las descripciones que hizo de la violencia «mexicana» como un defecto nacional innato proveniente directamente de los aztecas. No obstante, una generación de intelectuales revolucionarios hizo suyas precisamente esas imágenes —del sacrificio azteca, la hilera de calaveras azteca y la vida y la muerte como pareja caprichosa— y encontró en ellas, y en su elaboración ritual durante los «días de muertos», una fuente de orgullo y un proyecto para la revolución modernista de México. Para los artistas del decenio de 1920, la valencia simbólica de la intimidad de México con la muerte fue antitética de la violencia del colonialismo, el imperialismo y la explotación capitalista. Por otra parte, el embellecimiento popular de la muerte, con sus resonancias tanto de la tradición azteca como de la católica, parecía ser una personificación perfecta de la fórmula de la hibridación cultural, el mestizaje, que constituía el corazón de la revolución cultural de México.

Los «días de muertos» de México han sido reconocidos como una práctica festiva profundamente indígena desde los primeros tiempos. En una de las pocas descripciones de la fiesta indígena durante el siglo XVI, por ejemplo, el fraile dominico Diego Durán especulaba que la celebración indígena del Día de Todos los Santos y el Día de Ánimas (o de Difuntos) era en realidad una pantalla para continuar con la observación de los festivales aztecas de un mes de duración dedicados a los niños y los adultos muertos. Por lo general, los evangelizadores de los siglos XVI y XVII eran conscientes de las prácticas idólatras concernientes al entierro y la vida después de la muerte; pero su desconfianza de las prácticas y festivales funerarios indígenas se reavivó mucho después de la evangelización, durante la Ilustración, cuando las costumbres indígenas ya no se consideraban tanto como idólatras cuanto como supersticiosas. De esa manera, en un informe preparado para el Cuarto Concilio Provincial de México (1771), el oidor Antonio Joaquín de Rivadeneyra mencionaba en su lista de «abusos encontrados entre los indios» el siguiente: «El día de difuntos creen que vienen éstos a comer, por lo que les ponen de aquellos manjares de que más gustaban».

El reconocimiento de la brecha entre la religión modernizada y la práctica popular continuó a todo lo largo del siglo XIX. En esa época, se describían rutinariamente como paganas las raíces del catolicismo popular mexicano; por ejemplo: en un artículo de periodismo etnográfico de 1893 sobre los «días de muertos» en algunos pueblos indígenas, un articulista de la ciudad de México no vaciló en afirmar lo siguiente: «[…] la tradición de la costumbre llamada ‘ofrenda’ y que es tan común todavía entre los indígenas y nuestras clases bajas, trae su origen desde los aztecas». De esa manera, hacia finales del siglo XIX, se había llegado a considerar que el horizonte de la tradición —en otras palabras, el batiburrillo de costumbres que divergían de aquellas de la porción «sensata», «ilustrada», «científica» o «moderna» de la población— poseía aspectos precolombinos, de la misma manera que la ‘indianidad’ se había vinculado al atraso del mundo rural.

No obstante, en los primeros años del decenio de 1920, esa línea de pensamiento fue llevada en una dirección diferente. En sus influyentes murales de 1923-1924 para la Secretaría de Educación, Diego Rivera incluyó una sección conocida como «El Patio de las Fiestas», en la que dos retablos están dedicados a los «días de muertos»: uno, al rito indígena y el otro, a la fiesta urbana. El primero de ellos muestra a unos indios que celebran una conmemoración telúrica y solemne, mientras que el segundo es quizá la imagen clave de la nacionalización revolucionaria de los «días de muertos»: en él vemos una bulliciosa fiesta popular en la que las multitudes se reúnen en una explosión de licor, comida, comercio, coqueteos y especulación. Sobre la multitud, que incluye al propio Rivera, preside una banda musical de esqueletos, cada uno vestido con las ropas de una clase social: las figuras más grandes son un campesino, un soldado revolucionario y un obrero; tras ellos, hay un sacerdote, un soldado, un estudiante y un capitalista. El revolucionario del centro se parece marcadamente al héroe Emiliano Zapata, mientras que el soldado de atrás se parece al gran antihéroe de la revolución, Victoriano Huerta.

En resumen, la sociedad se reúne y celebra con la música de sus muertos, cuyas diferencias han sido no sólo eternizadas sino también armonizadas en la muerte. Con todo, las imágenes de Rivera significan más que la posibilidad de la reconciliación nacional en la muerte: para él y para muchos otros de su época, los «días de muertos» y, más ampliamente, las actitudes de los mexicanos hacia la muerte parecen ser un ejemplar perfecto de la fusión cultural que ellos consideraban como la fuente misma de la nacionalidad mexicana. La proliferación de calaveras en los «días de muertos» y la abrumadora popularidad de las «lloradas de hueso» al lado de la tumba, con sus convites de mole y pulque, excedían en todo sentido las austeras y solemnes misas enlutadas que fomentaba la Iglesia en el Día de Ánimas (o de Difuntos) y, por el contrario, recordaban las fiestas dionisiacas de los aztecas.

A finales del siglo XIX, un testigo ocular describía la celebración en el cementerio municipal de la ciudad de México, el Panteón de Dolores, con el mismo tipo de mirada que Rivera aplicaría más tarde a su mural:

Fuera rugía la verbena, una verbena desenfrenada, homérica; prostitutas ebrias, con las ropas manchadas de pulque o comida, del brazo de charros más o menos cursis, invadían las grandes barracas en que oleaba el pulque en inmensas barricas. Por todas partes el chirrear de la manteca en que se freían enchiladas despidiendo un olor pestilente.

Además de su carácter eminentemente popular, el cuidadoso arreglo de una hilera sobre otra de calaveras de azúcar en los mercados regionales comenzó a resonar en la mente de la gente con el tzompantli azteca, asociación que no existía en las fuentes de los siglos XVIII y XIX. Quizá la novedad de la interpretación se deba, al menos en parte, al hecho de que fue precisamente en esa época cuando la escultura azteca adquirió por primera vez su categoría de arte clásico entre los artistas e intelectuales mexicanos y extranjeros. En sus memorias, el muralista José Clemente Orozco describe que él, el joven artista francés Jean Charlot y otros visitaban el Museo de Arqueología y «hablábamos por largas horas acerca de aquel arte tremendo».

Finalmente, los grandes artistas del decenio de 1920 y, más tarde, también André Breton, el fundador del movimiento surrealista, participaron en el «descubrimiento» de la obra del grabador José Guadalupe Posada y en su consagración como el precursor clave del arte moderno mexicano. Parece incluso haber habido cierta competencia entre esos personajes por el crédito del descubrimiento: Orozco afirmaba que Posada había sido su influencia más temprana y acusaba a Rivera de haber robado las ideas de Charlot sobre la importancia artística de Posada para el arte moderno mexicano.

Posada era un mestizo y su obra para la prensa de los tabloides representó el tipo de diálogo con el pueblo al que aspiraban los artistas revolucionarios. Su empleo del esqueleto como personaje clave para el comentario social y la crítica política en la mayoría de sus más de veinte mil grabados publicados respaldó el vínculo especial que la generación revolucionaria estableció entre el uso humorístico, y frecuentemente irónico, de la imaginería de la muerte y el nacionalismo mestizo mexicano.

Consecuentemente, las actitudes de los mexicanos hacia la muerte, como las ilustran los «días de muertos», llegaron a ser un ejemplo paradigmático no sólo del mestizaje cultural y su potencial revolucionario sino también de la fórmula que daría voz a la singularidad de México mediante una expresión artística que fusionó elementos precolombinos y populares. Al mismo tiempo, la nacionalización de la muerte tuvo también implicaciones para la manera como se imaginaba el pacto social, como es más que evidente en La fiesta urbana de Rivera. Asimismo, la reconciliación en la muerte entre facciones opuestas es, en cierto grado, el reconocimiento de la viabilidad de un pacto social basado en lo que se podría llamar una «reciprocidad negativa»: la unidad y solidaridad entre los mexicanos surge a pesar del origen de la nación en la violación y el pillaje de la conquista y sus repeticiones cíclicas a todo lo largo de la historia moderna, que culminan con la Revolución mexicana. En ese contexto, el coqueteo y la familiaridad de los mexicanos con la muerte fueron también el reconocimiento de un modus vivendi que alcanzaron entre sí los descendientes de enemigos mortales, una reconciliación colectiva provisional y táctica en el entendimiento de que nadie escapa a la muerte.

Desde que se inició la reacción conservadora de México a la Ilustración, a finales del siglo XVIII, la muerte ha desempeñado un papel de «[…] antídoto eficaz y saludable contra peste tan sensible». La Señora Muerte fue el contragolpe a las impías vanidades de la burguesía mundana. La generación de Rivera se valió de ese mecanismo de una manera similar pero distinta: ya no como instrumento de una campaña reaccionaria para eliminar la corrupción mundana en favor de la religión, sino, más bien, como el reconocimiento de una fuerza telúrica que fomenta una lucha permanente en la que los contrarios coexisten. En consecuencia, el pacto social implícito es inherentemente inestable: la adhesión a él no es enteramente libre y voluntaria y siempre implica la negociación y la lucha entre actores opuestos: indios y españoles, obreros y capitalistas, científicos y clérigos.

Esa formulación contrasta tanto con la imagen liberal del pacto social, al que se adhieren libremente individuos iguales, dueños de propiedades, como con la idea de la dictadura del proletariado, que siguió siendo una meta un tanto distante para los mexicanos de la izquierda (¡como un purgatorius que aguarda expectante a que muera el gran tiranosaurio!). El descubrimiento de la familiaridad y cercanía del mexicano con la muerte se convirtió tanto en una imagen paradigmática del mestizaje como en un proyecto estético y una formulación de los parámetros guía de un sistema político caracterizado por una lucha de clases abierta y una mediación efectiva del Estado, un sistema fundado en la dialéctica de la violación, es decir, en las consecuencias fértiles y reproductivas de la explotación violenta.