En abril de 1947, el arquitecto Percival Goodman y su hermano, el crítico social Paul Goodman, publicaron lo que se convertiría en un clásico del urbanismo: Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life [Communitas: Medios de subsistencia y formas de vida, que en español se publicó como Tres ciudades para el hombre]. Al explorar la forma que han tomado las ciudades y cómo han sido concebidas a lo largo de los siglos, argumentaron que en el urbanismo está en juego mucho más que la funcionalidad técnica.

Las ciudades siempre expresan los valores morales y culturales de sus habitantes. La forma en que «los hombres trabajan y hacen cosas», añadían, es crucial para determinar «cómo viven». El objetivo de Comunitas era, por tanto, intentar imaginar la ciudad desde el punto de vista de la «relación entre los medios de subsistencia y las formas de vida». Para explorar dicha relación, los hermanos Goodman imaginaron diferentes paradigmas comunitarios que tomaban las «elecciones de valor» como «programas y planes alternativos» o diferentes formas de definir las necesidades humanas y el propósito social.

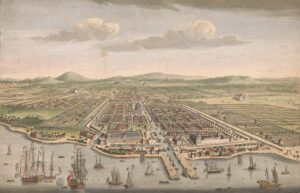

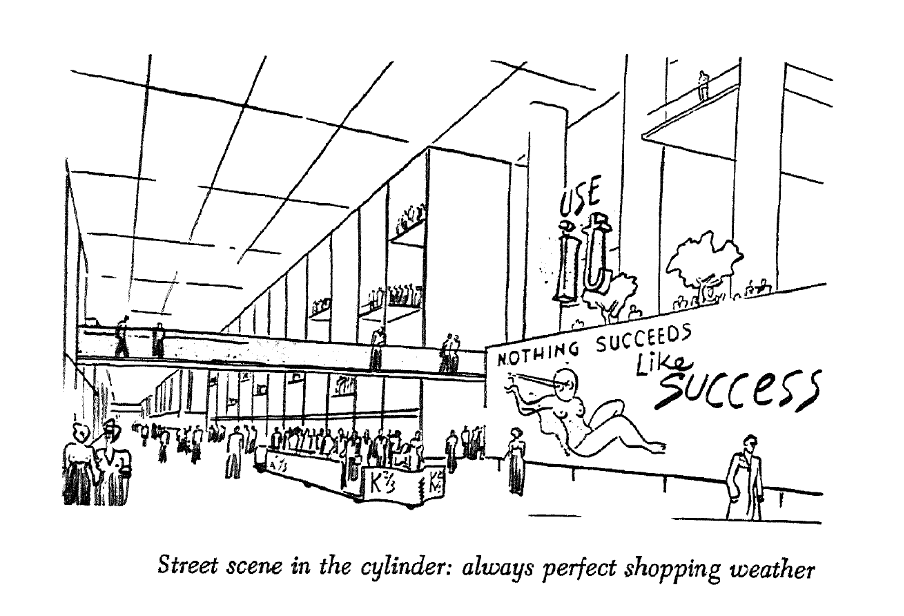

El primero de estos paradigmas era una ciudad organizada en torno a «las premisas de la economía oficial» —una «metrópolis como gran almacén» donde todo está organizado «según los actos de comprar y consumir». En dicho modelo, el centro de la ciudad y de la vida social es un gigantesco centro comercial climatizado. En su interior, se desarrolla una «feria permanente» y, en cada pasillo, se exhiben todos los productos «que hacen que valga la pena levantarse por la mañana para ir a trabajar». Alrededor del centro comercial, hoteles y restaurantes forman un anillo donde los clientes pueden comer y descansar.

En tal sociedad, todo está al servicio de la circulación de mercancías. Como señalaban los autores, «la poesía y la pintura son ventajosas para las ventas y las canciones de los músicos están inextricablemente unidas a jabones y vinos». Incluso los sentimientos humanos más íntimos como «el amor maternal», la «fraternidad» y el «deseo sexual» apuntan a «hacer imperativo comprar algo». Los autores concluían: «De esta manera, el hombre integral queda implicado en la economía».

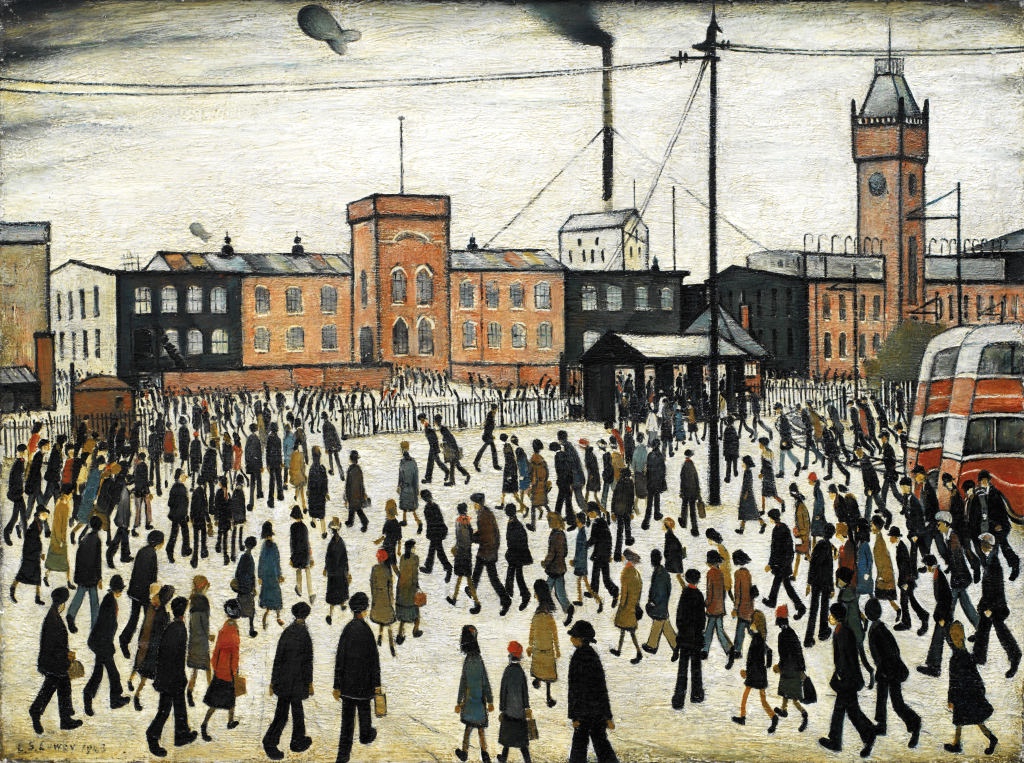

Naturalmente, como el propósito de toda la vida social es el consumo, el trabajo se convierte solo en un medio para un fin. Esto implica, señalaban los autores, que si «la tendencia de la producción es hacia la cantidad y la venta en un mercado rentable, la posibilidad de satisfacción en el trabajo se desvanece». El trabajador mismo, desinteresado en su actividad como productor, solo quiere «alejarse rápidamente enriquecido», escapar tan rápido como pueda «al hogar, al mercado, a la ciudad, donde están todas las cosas buenas».

Bajo tal sistema, incluso la política se queda sin contenido significativo. Las elecciones, añadían, «son como otras campañas de ventas, para elegir una u otra marca de un producto básicamente idéntico». De hecho, centrada en el consumo, «la gente no quiere tomarse la molestia de decidir sobre cuestiones políticas porque, presumiblemente, tiene cosas más importantes en mente». El poder real que tienen es «la elección económica de comprar o no un producto», no los «esfuerzos enérgicos como boicots o huelgas, sino las presiones delicadas del mercado». En otras palabras, el consumidor reemplaza al ciudadano.

Como modelo alternativo, los hermanos Goodman ofrecían otra metrópolis donde se superaría el dominio del consumo sobre la producción, con una integración más clara del trabajo dentro de la propia ciudad, un modelo donde «cada parte de la vida tiene valor en sí misma, simultáneamente como medio y como fin». En dicha ciudad, se ejerce la ciudadanía como trabajadores y no como consumidores. Si en una sociedad impulsada por el mercado los trabajadores no conocen todo el orden de la producción, en esta nueva metrópolis tendrían «una comprensión total de todas las operaciones». Este cambio transformaría radicalmente el significado del trabajo y de la democracia misma. La gente ya no desearía «alejarse de su trabajo hacia un ocio que equivale a muy poco», ya que «la gente estaría tranquila en su trabajo».

En este segundo modelo, el centro de la vida social no es un centro comercial, sino unas plazas públicas donde la gente se reúne y debate, como en la antigua Grecia. «Tales plazas», argumentaban los hermanos Goodman, «son la definición de una ciudad». No son «avenidas de tráfico motorizado o peatonal», sino «lugares donde la gente permanece». La plaza está en todas partes: frente a una fábrica, a la entrada de una pequeña biblioteca, o frente a un complejo de apartamentos donde la gente se encuentra e inicia conversaciones. Esta es una metrópolis donde «el trabajo, el amor y el conocimiento» finalmente se integran, una ciudad donde el objetivo es «la seguridad social y la libertad humana».

Las reglas de enfrentamiento

Estos dos modelos ilustran de manera bastante llamativa las diferentes formas en que una sociedad puede organizar la relación entre la economía y la democracia. En el primero, la democracia es desplazada al mercado, reemplazando la política con opciones de consumo, mientras que en el segundo, la deliberación política guía las decisiones económicas. La originalidad del argumento radica, por tanto, en que el contraste no es estrictamente sobre las relaciones de propiedad (capitalismo vs. socialismo, en un sentido limitado), sino sobre las diferentes modalidades en que una sociedad puede desarrollar las necesidades humanas. Mientras que en el primer modelo estas son delegadas a la lógica impersonal del sistema de precios, en el segundo son objeto de deliberación colectiva. Lo que diferencia a este segundo modelo es que convierte las necesidades (¿qué queremos producir?) en una cuestión política y democrática.

Esto se ajusta bien a la distinción entre una formación social «con propósito» y una «no intencionada», tomando una idea del economista austriaco Friedrich von Hayek, lo que significa la diferencia entre una sociedad moldeada por un mecanismo impersonal (el mercado) y una donde el valor es decidido por la toma de decisiones colectiva. Como señaló el filósofo Brian Barry: «Elegir un sistema económico no es meramente elegir una máquina para satisfacer deseos, sino más bien elegir una máquina para producir ciertos deseos en el futuro. Por lo tanto, es inevitablemente una elección que debe hacerse en parte por motivos ideales». Lo que las ciudades imaginadas por los Goodman destacan es que la diferencia entre los modelos económicos depende, sobre todo, de las «formas de vida» que crean; es decir, del nivel de control colectivo que la sociedad tiene sobre la definición de los fines sociales.

En una sociedad donde el sistema de precios es el mecanismo central para asignar la inversión —la «sociedad gran almacén»— las decisiones sobre qué debe producirse se delegan en actores privados que utilizan el beneficio como brújula. Si seguimos a la historiadora Ellen Meiksins Wood, en la historia real del capitalismo esto significó el desarrollo de una «esfera de poder dedicada completamente a fines privados más que sociales» sin precedentes históricos. Añadía: «Las funciones sociales de producción y distribución, la extracción y apropiación de plusvalía, y la asignación del trabajo social están, por así decirlo, privatizadas, y se logran por medios no autoritativos, no políticos». Aquí no es el valor de uso lo que define lo que se fabrica, sino su valor de cambio, haciendo de los precios la única unidad mediante la cual el mecanismo de mercado selecciona lo que vale la pena producir.

Al subordinar la producción a fines privados, una sociedad impulsada por el mercado, citando a la filósofa Agnes Heller, «satisface las necesidades sociales sólo en la medida en que son transformables (bajo las condiciones dadas de la venta mercantil de la fuerza de trabajo) en demanda privada efectiva en el mercado de mercancías». Heller continúa:

La consecuencia típica del mecanismo de la producción capitalista es que se produce un aumento de las necesidades dentro de un grupo de necesidades de un tipo determinado, y una orientación del individuo hacia su satisfacción, mientras que otros tipos de necesidades, que configuran la personalidad humana pero que no ayudan a la valorización del capital e incluso pueden obstaculizarla, se marchitan o no se desarrollan en la misma medida.

A través de este proceso, el conflicto entre diferentes necesidades tiende a favorecer a aquellas que generan beneficio. Por ejemplo, la expansión sin límites de los bienes de consumo se convierte en un freno a la expansión del tiempo libre. Es poco probable que las personas elijan individualmente trabajar menos si ello conlleva el costo de restringir la satisfacción de sus necesidades en relación con el resto de la sociedad. Mientras se sigan produciendo nuevas necesidades, para ponerse al nivel del consumo general, es improbable que la reducción del tiempo de trabajo ocurra de forma endógena, incluso si los trabajadores individuales pudieran estar abrumadoramente a favor de la idea.

La especificidad histórica de tal patrón de necesidades radica, por tanto, en el hecho de que evade la capacidad de la sociedad para definir lo que vale. En otras palabras, en la sociedad de mercado, la producción en constante crecimiento de necesidades domina la vida social mientras escapa a cualquier tipo de control democrático. Como observó una vez el antropólogo Marshall Sahlins, lo que hace la sociedad de mercado, a diferencia de cualquier otra sociedad en la historia humana, es «producir no sólo objetos para sujetos apropiados, sino sujetos para objetos apropiados». Esta «forma de vida» es una en la que participamos en el proceso de moldear cada uno de sus aspectos mientras que, al mismo tiempo, nos volvemos cada vez más extraños a su resultado (una intuición que estaba en el centro de la crítica de Karl Marx al capitalismo).

El crecimiento de las mercancías, desde este punto de vista, no es el reflejo de un crecimiento endógeno de las necesidades, sino que sirve como una «fuerza enajenada», un «poder independiente del productor», es decir, la expansión de la producción capitalista. Es por eso que, bajo el capitalismo, como señaló Marx en sus Manuscritos de 1844, «la necesidad de dinero es, por tanto, la verdadera necesidad producida por el sistema económico moderno, y es la única necesidad que este produce».

En el segundo modelo descrito por los Goodman, en lugar de ser privatizada, la cuestión de las necesidades está en el centro de la vida democrática. Las decisiones de inversión ya no están guiadas por la brújula impersonal del beneficio, sino a través de la deliberación política. Si queremos trabajar menos o producir más no puede, en tal sistema, decidirse mediante una única unidad de medida (como los precios). La conveniencia de una opción sobre otra depende de juicios de valor irreductibles sobre el mérito. Tal proceso democrático nos obliga a elegir entre lo que el filósofo y economista austriaco Otto Neurath llamó diferentes «órdenes institucionales de una sociedad».

Cuando se decide colectivamente, el propósito del aparato económico no puede establecerse mediante la brújula del beneficio; por lo tanto, siempre sigue siendo una cuestión política. Cuando la economía se democratiza, «no es posible», añadió Neurath, «crear un orden de vida que tenga en cuenta por igual las diferentes opiniones sobre la mejor distribución de los placeres». Un orden social «con propósito» es aquel en el que la sociedad misma establece conscientemente sus objetivos. La política se convierte en una actividad conflictiva a través de la cual los seres humanos luchan por definir sus necesidades y, por lo tanto, gobernar la historia.

Predistribución y redistribución

Aunque los dos modelos esbozados anteriormente no son descripciones de formaciones sociales reales, nos ayudan a comprender la diferencia entre las herramientas institucionales diseñadas para permitir que la sociedad aumente su control sobre sí misma y aquellas que no. Lo que los hermanos Goodman tenían en mente, insistían, no eran «planes» sino «modelos para pensar sobre las posibles relaciones de producción y forma de vida», los medios más o menos democráticos mediante los cuales una sociedad establece sus propias reglas.

Dentro del capitalismo, los debates sobre políticas centradas en la predistribución o la redistribución se centran, de hecho, en limitar o no la centralidad del sistema de precios como brújula dominante del orden social. La redistribución, una demanda clave entre los movimientos de izquierda en todo el mundo desde la crisis económica de 2008, tiene como objetivo alterar los resultados de las transacciones de mercado para reducir la desigualdad de ingresos. Sin embargo, centrarse en este aspecto implica el riesgo de dejar la esfera política estructuralmente subordinada a la esfera económica. Esto nos limita a un ajuste a posteriori de la producción capitalista, creando una sociedad con consumidores más iguales sin cuestionar nunca la naturaleza de lo que se produce. Marx se refirió a este tipo de orientación como «socialismo vulgar», ya que tomaba «de los economistas burgueses la consideración y el tratamiento de la distribución como independiente del modo de producción y, por lo tanto, la presentación del socialismo como algo que gira principalmente en torno a la distribución».

Actuar sobre la predistribución, por otro lado, implica la ambición más radical de mejorar la capacidad de la sociedad para definir los fines sociales. Las políticas predistributivas, que uno podría ver como acciones a priori de las transacciones de mercado, incluyen una amplia gama de herramientas, tales como la negociación colectiva, la socialización de la inversión, los servicios públicos integrales y los controles de precios. Estas medidas aumentan el poder de los trabajadores para moldear la división del trabajo y las condiciones laborales, y para orientar la producción hacia objetivos colectivos como el cuidado infantil público o el control del mercado de la vivienda. Politizan la cuestión de las necesidades no como un problema cuantitativo (distribución del ingreso) sino como uno cualitativo (definir conscientemente el valor). Nos impulsan a decidir con un propósito, por ejemplo, si queremos más atención médica o turismo espacial. Lo que se transforma radicalmente en el modo predistributivo no es, por tanto, el poder adquisitivo de las diversas clases, sino la propia estructura de necesidades promovida por la economía.

Este contraste fue articulado por el economista John Kenneth Galbraith en su bestseller de 1958 La sociedad opulenta. Las causas de la pobreza en Estados Unidos, pensaba el autor, estaban ligadas a la «tendencia inherente» en los países capitalistas de que los servicios públicos «quedaran rezagados con respecto a la producción privada», en otras palabras, un desequilibrio «entre la oferta de bienes y servicios producidos privadamente y los del Estado». El resultado eran ciudades «mal pavimentadas, vueltas horribles por la basura, edificios arruinados, grandes carteles publicitarips y postes para cables que ya deberían haber sido soterrados», pero donde todos tienen un «automóvil con aire acondicionado, dirección hidráulica y frenos de potencia».

Pero lejos de ser una simple súplica por la inversión pública, lo que Galbraith promovía era una crítica más radical al crecimiento y al consumismo por sí mismos. Lo que importa, especialmente a medida que crece el ingreso nacional, es lo que él llamaba el «equilibrio social» entre la inversión pública y privada, es decir, el equilibrio entre dos mecanismos fundamentalmente diferentes para desarrollar y constituir nuestras necesidades: los precios versus la democracia.

Una sociedad en la que la producción privada tiende a superar a la producción pública es también una que restringe la posibilidad de expresar propósitos colectivamente. Por lo tanto, no es una crítica de las elecciones de consumo per se (como si hubiera elecciones objetivamente correctas e incorrectas) sino de la tendencia inherente que tiene una sociedad capitalista a negarle a los ciudadanos la capacidad de asignar parte del ingreso nacional a través de la toma de decisiones colectiva.

En lugar de un sistema de precios y consumidores soberanos, tales herramientas democráticas le permiten a las personas participar plenamente en las decisiones sobre la producción y expandir la esfera de la ciudadanía. Tal ruptura con la economía política clásica, que afirma el dominio de la producción sobre el consumo, expande el reino de la política como una actividad conflictiva para controlar el mismísimo propósito del orden social. En su forma más radical, este enfoque implica que el Estado como tomador de decisiones colectivo podría reemplazar el ajuste a posteriori de la producción resultante de los intercambios de mercado con una definición política a priori de las necesidades.

En las últimas cinco décadas, sin embargo, el ideal de autogobierno que se encuentra en el corazón del proyecto socialista fue progresivamente vaciado y reducido a transformar la forma en que repartimos la torta. Nos centramos en la redistribución mientras abandonábamos la ambición de orientar conscientemente el proceso económico. Los estados impulsaron el aparato fiscal para domar los efectos de la desigualdad mientras que, al mismo tiempo, desmantelaron lentamente la arquitectura del Estado de bienestar de la posguerra, especialmente donde alteraba las relaciones de poder entre el capital y el trabajo.

Si una sociedad de consumo más igualitaria es preferible a una desigual, la privatización de las necesidades aceleró la colonización cada vez mayor de la vida social por parte del mercado. «La búsqueda de bienes materiales», señaló una vez el economista estadounidense Robert Heilbroner, «distrae nuestra atención por un tiempo», pero no ofrece una alternativa a la «vaciedad en el centro de una civilización empresarial». Como consumidores, los ciudadanos pueden rebelarse contra el aumento de los impuestos o de los precios, pero como productores hemos abandonado, en gran medida, toda ambición de actuar colectivamente sobre qué y cómo producimos. Al final de la historia, el último hombre es, ante todo, un consumidor. Pero sólo planteando verdaderamente la cuestión del valor en los asuntos humanos podría la sociedad, como esperaba Heilbroner, ofrecer «normas de conducta, estándares morales compartidos y una visión unificadora de su destino».