Este texto fue publicado originalmente en el #4 de Revista Jacobin, ¿Adios al proletariado? (noviembre de 2021).

«Setenta millones de euros», decía Le Figaro, el diario francés. Se refería a la estimación realizada por los corredores inmobiliarios que tasaron el «hotel» —en realidad, una enorme casa de campo— situado en la rue de Solférino. El edificio es célebre por haber alojado las oficinas del Partido Socialista Francés. La organización se instaló ahí en 1980 bajo el gobierno del presidente François Miterrand, entonces a cargo de una coalición con los comunistas que intentó aplicar un programa de reformas sociales bastante radical. En 2017, cuando, durante las elecciones presidenciales, el Partido Socialista de Miterrand encalló finalmente en el cuarto lugar, el personal del partido decidió encomendar el edificio a un escribano público. Entonces, las oficinas fueron subastadas.

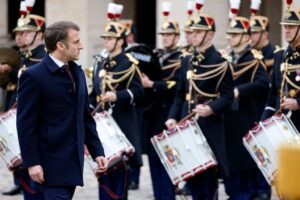

Pocas anécdotas brindan una imagen tan icónica de la decadencia de la democracia partidaria como el informe publicado por Le Figaro. De hecho, sin importar hacia dónde miremos, todo indica que el partido de masas tal como lo conocemos está desapareciendo. En 2020, Conner Rousseau, presidente de los socialistas flamencos, anunció el nuevo nombre de su partido: optó por el impreciso Vooruit (Adelante). La escena política italiana cuenta con su propio partido mediático: el Movimiento 5 Estrellas. En España, Podemos también surgió como un «partido movimiento» y, en Francia, el presidente Emmanuel Macron duplicó el tamaño de La República en Marcha haciendo ingresar a toda una generación de vírgenes políticos al parlamento. Durante las elecciones de 2018, se fundó en el Reino Unido el Partido del Brexit. En 2017, el político francés Jean-Luc Mélenchon se jactó de que Francia Insumisa (FI) no tenía miembros reales: operaba únicamente con «seguidores».

A lo largo y ancho del continente europeo, los analistas empiezan a preguntarse si los partidos tradicionales sobrevivirán la próxima década en esta vorágine de movimientos, pequeñas empresas electorales y movilizaciones espontáneas. Entonces, ¿qué cabe esperar después del siglo del partido de masas surgido, al menos en parte, de las conquistas históricas de la clase obrera europea?

No cabe duda de que el oportunismo electoral contribuye a incrementar el impulso que opera detrás del nuevo movimientismo. Sin embargo, en el caso de muchos partidos europeos, la reciente conversión al nuevo modelo se desarrolla como respuesta a un doble desplazamiento que afecta a los partidos tradicionales: la caída a largo plazo del número de afiliados y el achicamiento continuo de sus bases electorales. Bélgica es un ejemplo de esta tendencia. En 1990, el Partido Cristiano Demócrata y Flamenco conservaba todavía, sorprendentemente, 130 000 miembros. Hoy cuenta apenas con unos magros 43 000. Durante el mismo período se desplomó el socialismo, que pasó de contar 90 000 miembros a solo 10 000.

Pero Bélgica no es más que una miniatura de una tendencia observable en toda Europa: el Partido Socialdemócrata de Alemania pasó de tener 1 000 000 de miembros en 1986 a apenas 400 000 en 2019, y la socialdemocracia neerlandesa cayó de 103 760 miembros a 41 000 en 2021. La misma historia se repite en todos lados: el antiguo partido de masas sobrevive a lo sumo como un proveedor de políticas públicas (los especialistas hablan de «factor de output» de la democracia), pero a nivel interno se los devoran los especialistas en RR. PP. y otros funcionarios.

Mientras tanto, las alternativas organizativas al viejo modelo proliferan. Los movimientos, las oenegés, las corporaciones y las empresas encuestadoras con nombres como Extinction Rebellion o el Partido del Brexit brindan modelos más flexibles que los de los partidos obreros de antaño, percibidos ahora por los políticos y por los ciudadanos como mecanismos demasiado lentos y engorrosos. Los antiguos miembros de los partidos cuentan ahora con la posibilidad de evitar los compromisos a largo plazo impuestos por asociaciones que limitan su voluntad, y los dirigentes encuentran cada vez menos resistencia en los congresos y plenarios. Hace poco, el máximo dirigente del socialismo belga celebró el nuevo clima que reinaba en su partido, se refirió al espíritu emprendedor de la organización y se jactó de todos los seguidores que tenía en Instagram.

Ahora los partidos buscan especialistas en gestión de redes sociales y arman gabinetes con influencers (hace poco Macron recibió en el palacio presidencial a dos vlogers de YouTube). Los nuevos gurúes digitales se encargan de interpretar las señales de humo de un mundo que flota a la deriva: una sociedad civil artificial, adicta a las series de Netflix, las modas de internet, las guerras culturales y los contratos de trabajo precarios son sus rasgos característicos. Pero aunque el algoritmo sea eficaz a la hora de convencer a unas cuantas personas de sumarse a una movilización espontánea de medianoche, no parece ser capaz de garantizar un cimiento similar al de la socialdemocracia del siglo XX, ni mucho menos el pacto social histórico —es decir, irrepetible— entre el trabajo y el capital al que aquella dio lugar.

El ocaso de la política socialdemócrata

Cualquier explicación del ocaso de la democracia partidaria europea debe hacerse cargo de algunos datos económicos duros. No es sorprendente comprobar que, con frecuencia, los viejos partidos de masas de Europa llevaban la marca de los muros fabriles entre los que habían nacido: una disciplina de cuartel en la que militantes y dirigentes obedecían a una jerarquía nítida y organizaban su actividad en función de una estricta división de tareas. Al mismo tiempo, los partidos de masas de Europa defendían grupos con intereses específicos: empleados y patrones, trabajadores, ciudadanos de clase media y alta, protestantes y católicos. A partir de los años 1980, la desindustrialización y la nueva economía del conocimiento empezaron a socavar estas formas organizativas. En vez de trabajadores y patrones, la sociedad empezó a dividirse entre emprendedores grandes y pequeños; en vez de centrarse en el proletariado, los especialistas en ciencias sociales empezaron a dirigir su atención hacia el «precariado».

Al mismo tiempo, el sector financiero se convirtió en el motor principal del crecimiento europeo. Fuera de la fábrica, la lucha de clases en los lugares de trabajo perdió sustancia cuando el crédito empezó a tener prioridad sobre los salarios. Se despolitizó el debate sobre los ingresos y, durante los últimos treinta años, las acciones y el negocio inmobiliario se volvieron cada vez más lucrativos. Donde alguna vez existió la lucha de clases, Europa asistió a la multiplicación de los rentistas y de los cuentapropistas que viven de su iniciativa individual.

Mucha gente de izquierda pensaba que la crisis de 2008 implicaría el fin del géiser de dinero barato que había impulsado el estallido financiero. En cambio, los bancos centrales apuntaron sus bazucas monetarias al sistema bancario europeo y dispararon chorros de liquidez, acción resumida en la invención de ese nuevo término que vino a enriquecer el léxico financiero: «expansión cuantitativa». Las tasas de interés se mantuvieron crónicamente bajas, lo que facilitó que los ciudadanos tomaran crédito aun cuando el crecimiento agonizaba. Durante todo ese tiempo, los ciudadanos de Europa aprendieron a pensar la política de otra forma: en vez de un terreno de lucha donde conquistar objetivos colectivos, las democracias parlamentarias se convirtieron en una competencia desquiciada entre rentistas que buscan sobrevivir a la escasez de recursos.

Es probable que la democracia partidaria europea haya sido una de las víctimas más subestimadas de esa nueva economía sin crecimiento. La política socialdemócrata de la vieja escuela presuponía la existencia de un plusvalor susceptible de ser distribuido, y no la mera formación de un cartel que picotea los restos de la sociedad. Cuanto menos produce la economía, más políticos terminan delegando sus decisiones en los tecnócratas, cadena que conduce finalmente a lo que Ewald Engelen, economista holandés, define como «gobierno descerebrado».

La extrema derecha y sus espectros

Mientras tanto, la lógica de suma cero del capital financiero acicatea el angustioso debate sobre los inmigrantes. En una economía incapaz de crecer, cada nuevo inmigrante es percibido como una carga potencial sobre la deuda nacional, por no decir nada de la competencia en los mercados de trabajo y de alquileres. Esa presión genera las demandas de mano dura fomentadas por la clase obrera «nativa», que siente que se menosprecian sus logros educativos, pues la situación conlleva el empeoramiento de su posición en la «democracia de los diplomas».

El nuevo régimen de flexibilidad del capitalismo del siglo XXI también tiene consecuencias políticas evidentes: a pesar de la obstinada persistencia de ciertas identidades profesionales en porciones considerables de las clases obreras posindustriales, los trabajadores que saltan de un empleo temporario a otro no logran construir relaciones duraderas en sus lugares de trabajo. En cambio, internet y los círculos reducidos de amigos y familiares se presentan hoy como un ambiente social mucho más fiable. Pero ese tipo de asociación —el apoyo económico de la familia o la cooperación voluntaria de internet— promueve formas de solidaridad cualitativamente distintas al poder obrero del pasado.

Los efectos políticos colaterales de este proceso eran predecibles. Cuando los gobiernos europeos abandonaron la política de intervención económica, los controles migratorios terminaron reemplazando muchas de sus funciones. Este tipo de «solución» es evidente en el caso de Geer Wilders, nacionalista de derecha de los Países Bajos: en su caso, el Islam sirve para justificar el incremento de la deuda nacional, los bajos salarios y la falta de viviendas. Dice que los musulmanes son holgazanes, consumen los planes sociales de vivienda y se benefician de las políticas de bienestar. Luego, propone cerrar las fronteras y sacar a los «marroquíes» para que los Países Bajos recuperen mágicamente el paraíso socialdemócrata del pasado.

La política de suma cero y su aversión a la democracia partidaria suelen ir de la mano. Pero, a medida que el riesgo autoritario de este nuevo tipo de «democracia líquida» empieza a tomar forma, también lo hacen todos los rasgos que lo diferencian del fascismo histórico. Debemos recordar que el autoritarismo de derecha del siglo veinte fue forjado por una política de masas que operó en circunstancias muy específicas: en aquel mundo, luego de la Primera Guerra Mundial, las élites europeas se habían visto forzadas a expandir el derecho de voto. El sufragio universal beneficiaba principalmente a un movimiento socialista fortalecido, que por fin lograba posicionar a sus dirigentes en el parlamento. Las élites conservadoras respondieron con la construcción de sus propios partidos y movimientos de masas, capaces de democratizar a las clases dominantes —«Ein Volk»— y domesticar la democracia según sus caprichos.

La irrupción del comunismo de comienzos del siglo pasado puede haber auspiciado unas cuantas victorias liberales, pero desbarató las perspectivas de la extrema derecha. Bien lo expresó el crítico alemán Heinrich Geiselberger, cuando dijo que sin «los enemigos del socialismo» a la derecha solo le queda «evocar sus espectros». Junto a Gáspár Tamás, Geiselberger identifica en la Europa del siglo XXI un posfascismo más bien difuso: un intento de limitar la universalidad de la ciudadanía y circunscribirla a las fronteras nacionales, que carece del potencial organizativo de los fascistas del siglo XX. La nueva derecha está «atomizada, es fugaz, sigue el modelo del enjambre y habita bordes porosos entre la sinceridad y la ironía».

El ascenso del enjambre

En una analogía interesante con la nueva economía, la «nueva política», tanto de izquierda como de derecha, parece disponer de una naturaleza evidentemente informal. Los enjambres que el 6 de enero manifestaron su apoyo incondicional por Trump ni siquiera cuentan con listas de miembros formalizadas. QAnon y el movimiento anticuarentena son una subcultura que florece en los blogs, en Instagram y en los grupos de Facebook, mediante juegos sensacionalistas que terminan popularizando distintas teorías de la conspiración. Por supuesto, en el ecosistema QAnon hay influencers más y menos destacados. Pero aun así, los líderes no responden a ningún voto ni mandato: en vez de una masa militar entrenada, vemos enjambres itinerantes, dirigidos según la ocasión por la iniciativa de activistas individuales. En lugar de una guerra total, los posfascistas operan con los «comandos individualizados del 2020». Adam Tooze nota con justeza que «no existe ninguna amenaza de izquierda, imaginaria o real, al statu quo social y económico» capaz de presionar a esta nueva derecha errante para que se transforme en una formación más militante.

La nueva informalidad también tiene un costado económico. Durante los últimos meses, Trump sacó miles de dólares de los bolsillos de sus seguidores y sigue aceptando donaciones, sin haber desarrollado jamás una estructura partidaria transparente. En 1920, Max Weber notó que los líderes carismáticos no remuneran a sus seguidores con salarios fijos, sino que prefieren las prácticas clientelares y las donaciones. Pero eso también hace que el liderazgo carismático sea un modo de gobierno bastante inestable: no hay familia dinástica ni partido capaz de garantizar que la multitud contará con un sucesor.

Los vándalos del Capitolio y las movilizaciones de Extinction Rebellion tienen poco en común con los flujos que describió el austriaco Elias Canetti en su obra Masa y poder, publicada originalmente en Viena en 1938. Canetti concibió su clásico libro como una respuesta a los enormes levantamientos obreros de los años 1930. El movimiento obrero de entreguerras despertó una fuerte reacción de la derecha, y el período terminó con dos movimientos de masas enfrentados. Pero en vez de una «masa» móvil, las tropas contemporáneas de QAnon y las protestas anticuarentena se parecen más bien a «enjambres»: grupos que responden a estímulos breves y explosivos, generados por influencers carismáticos y demagogos digitales. Cualquiera puede unirse a un grupo de Facebook que simpatiza con QAnon: como sucede con todos los medios digitales, los costos de pertenencia son relativamente bajos. Es así que muchas amas de casa, preocupadas por el tráfico de menores, terminan mordiendo el anzuelo de esos grupos obsesionados con la pedofilia.

De hecho, QAnon no deja de presentar ciertas semejanzas incómodas con los movimientos antirracistas que tomaron las calles durante el verano. Por supuesto, en términos morales, los dos movimientos no resisten la comparación: uno se opone a la brutalidad de la violencia policial, mientras que el otro es un delirio conspirativo sobre supuestos políticos «asesinos de menores» que se pasean por el Congreso de Estados Unidos y el parlamento holandés. Sin embargo, en términos organizativos, es preocupante notar que ambos movimientos comparten rasgos similares: no tienen listas de afiliados, casi no imponen ninguna disciplina sobre sus seguidores y no se formalizan como grandes organizaciones. Las acciones de protesta son como una noche de fiesta: basta enviar un mensaje de texto para que un grupo aleatorio de personas se movilice al lugar designado. Ya en 2011, Paolo Gerbaudo, el sociólogo italiano, habló de «enjambres sin colmena»: las tropas vuelan de una flor a otra sin formar nunca una base fija.

Por supuesto, los dirigentes pueden intentar coreografiar estos enjambres con tuits, intervenciones televisivas o hipotéticos bots rusos. Pero esa coreografía no parece capaz de parir una organización duradera. El proceso marca un desplazamiento, decisivo aunque inestable, frente a la democracia partidaria basada en la política de masas. Mientras que los partidos de la posguerra contaban con un equipo ceñido de mediocampistas y defensores, los nuevos partidos populistas están construidos casi exclusivamente alrededor de unos cuantos jugadores estrella.

Loguearse en la política de masas

La vieja democracia partidaria europea, ¿tiene una respuesta frente al ataque que representan estos enjambres? Una cosa está clara: es probable que la fluidez de las nuevas bases electorales potenciales sea una zona de pesca ideal para los especialistas del marketing, pero el big data y las estadísticas solo generan una falsa sensación de seguridad algorítmica y alimentan la ilusión de que el nuevo mundo feliz de votantes volátiles cabe en los números.

El hecho de que los partidos tradicionales hayan perdido a sus miembros sigue siendo un problema para el que todavía no hay soluciones obvias en el horizonte. ¿Qué se necesita para recuperarlos? ¿Hay que eliminar las membresías partidarias? Cabe recordar que detrás del éxito de las fuerzas de extrema derecha, como el Vlaams Belang flamenco, la Agrupación Nacional de Francia (ex Frente Nacional), o el Forum voor Democratie holandés, opera el rechazo instintivo hacia partidos desconectados de la sociedad y dedicados exclusivamente a producir legisladores en serie. Cuando se trata de partidos socialdemócratas, esa distancia no puede compensarse mediante un mero cambio de nombre, ni evitarse invitando a una tropa de influencers a los Campos Elíseos.

No está claro que la nueva democracia líquida europea esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. La demencia generalizada que inunda Europa, sea bajo la forma de movimientos conspirativos al estilo de QAnon, ataques contra los centros de vacunación o exaltación rabiosa de políticas antinmigrantes, nos recuerda que, a pesar de sus múltiples defectos, uno de los grandes logros de la socialdemocracia europea fue dotar al pueblo del sentido de una realidad social compartida.

En cualquier caso, la década populista de izquierda empieza a desdibujarse a medida que sus jugadores estrella —Podemos, Mélenchon, Syriza, Corbyn, Bernie— abandonan la escena. Nos dejan una serie de preguntas, que llegaron a plantear pero no a responder: ¿Cómo construir poder de clase en una economía política diseñada justamente para excluirlo? ¿Cómo construir organizaciones que logren reunir a los individuos más allá de la satisfacción fugaz que brinda internet? Reconociendo que no podemos contentarnos con la fantasía de retornar a la época idealizada y agotada de la socialdemocracia, ¿podemos contentarnos con la expectativa de que nuestros dilemas se solucionarán con la subasta de un inmueble tasado en setenta millones de euros y la migración de las oficinas partidarias a la nube?