ENTREVISTA DE

VALENTÍN HUARTE [1]Valentín Huarte es traductor principal de Jacobin América Latina).

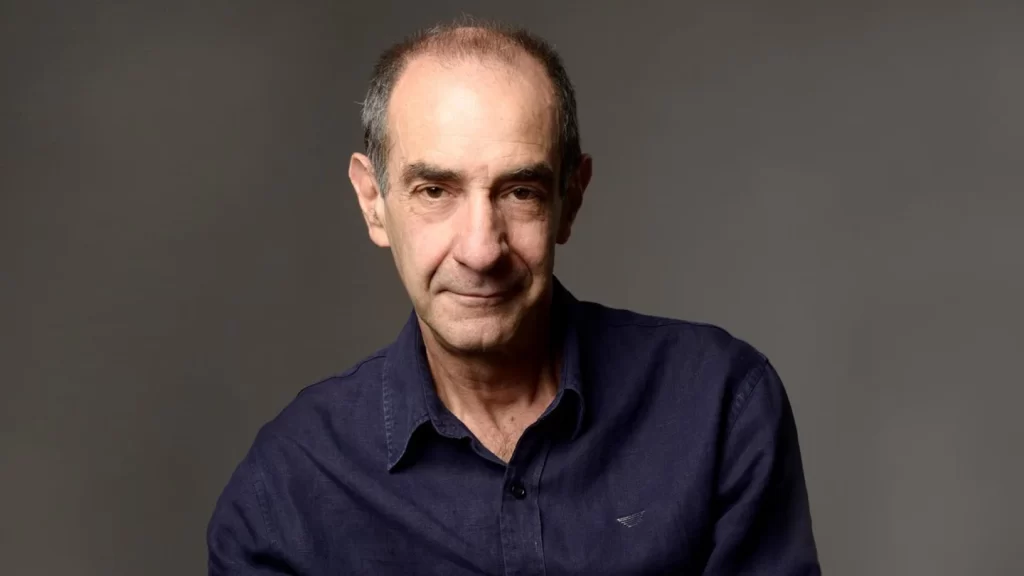

Marcelo Cohen es un hombre de letras. Traductor de Philip Larkin, Henry James, J. G Ballard, Raymond Roussel, Fernando Pessoa, Clarice Lispector —y una larga lista de autores que interrumpimos porque probablemente abarcaría todo el espacio de esta breve presentación—, también destaca en el campo por haber dirigido la colección, tristemente escasa, «Shakespeare por escritores», versión polifónica de las obras completas del autor inglés volcadas al castellano por escritores de toda América Latina, de España y hasta de Estados Unidos. Definido por Ricardo Piglia como el mejor escritor de su camada, Cohen, abundante novelista y cuentista, vive en parte en un mundo paralelo, bautizado a partir de Los acuáticos (Norma, 2001) con el nombre de Delta Panorámico. Agudo ensayista, también piensa con manía filosófica sus no pocos intereses, entre los que cabe destacar, aparte de la traducción y la literatura, la música, otro elemento constante de su prosa. Y, por si todo eso no bastara para justificar el atributo de las letras, también escribió, junto a su amigo Adrián Dárgelos, Falsario, una de las canciones de Babasónicos que aparece en el disco «Anoche» (2005).

Es cierto que, como bien dice nuestro entrevistado, es difícil hablar del lenguaje sin desembocar en la política. En el caso de la traducción, sobre todo a una lengua —suponiendo que sea la misma— con tantas variantes como la nuestra, la disputa se manifiesta en parte como un conflicto por la «propiedad» (en los dos sentidos del término). Ese es uno de los ejes de Música prosaica (Entropia, 2014). En el caso de la literatura de Cohen, basta abrir cualquiera de sus libros para encontrarla de forma manifiesta o implícita, en esa «sociología fantástica» que está siempre en juego en sus relatos.

Pero quizás también convenga recordar en este sentido la reflexión de Borges sobre «las magias parciales del Quijote». Es que la novela de Cervantes, que tenía necesariamente vedada la maravilla, confunde el mundo del lector y el mundo del libro hasta el punto de hacernos dudar de nuestra propia realidad. Del mismo modo, esa otra escena que es el Delta Panorámico de Cohen, insinúa los contornos de nuestra sociedad como una ciudad durmiente bajo las aguas de una ficción que denuncia su carácter contingente. Recordamos así que la historia es larga, que esta existencia que se nos presenta como definitiva está sometida a un proceso constante de mutaciones, que nosotros mismos estamos cambiando y que este no es más que uno de infinitos mundos posibles.

Dando prueba de la generosidad por la que es reconocido en la escena literaria, Marcelo Cohen se tomó un tiempo para conversar con Jacobin sobre las batallas por la lengua, las trampas de la identidad y «el tiempo que hace».

VH

En el ensayo «Nuevas batallas sobre la propiedad de la lengua» de Música prosaica [Entropía, 2014] decís que en determinado momento, los españoles, después de haber saciado su sed de lectura durante casi tres décadas con traducciones sudamericanas, empezaron a descalificarlas.

MC

En ese ensayo yo me refiero a otro artículo que escribí en un momento bastante convulso, titulado «Algunas cuestiones sobre la propiedad del idioma» y publicado en La vanguardia. Sucede que España tenía una tradición literaria importantísima, pero quedó bastante esclerosada con el franquismo. No es que no haya habido escritores importantes durante ese período: Benet, por ejemplo, que es como el Saer español, introdujo en España los modos faulknerianos de entender la literatura. Él escribió una novela fundamental como Volverás a Región [Destino, 1967], que influyó mucho en sus seguidores y cambió la visión de la literatura. Y también estaba Martín-Santos. Pero después de la muerte de Franco hubo un cambio. Con el proceso de transición la crítica empezó a ganar influencia y algunas editoriales empezaron a publicar de nuevo.

Entonces hubo un diluvio de traducciones. La editorial Bruguera, por ejemplo, tradujo todo lo que se pudiera imaginar: Henry Miller, muchos de los clásicos de la ciencia ficción, literatura alemana. Y también había otros sellos. Poco después salió Alfaguara, que publicó desde Peter Hanke hasta Berger, pasando por Clarice Lispector y varios argentinos importantes, como Di Benedetto y Haroldo Conti. En esa época Alfaguara también era una editorial muy juiciosa, que elegía muy bien los títulos. De hecho, fue la primera que puso los nombres de los traductores en las tapas de los libros. También estaba Anagrama, que pocos años después empezó su gran arco de traducciones de lo que se estaba haciendo de nuevo en la literatura italiana: publicó los libros de Antonio Tabucchi, de Bukowski y de autores ingleses como Martin Amis.

Yo empecé traduciendo para editoriales pequeñas que publicaban libros malos. Me fogueé un poco y empecé a tener el problema que decís: las primeras traducciones que hice, que eran libros sin ninguna importancia, como una biografía mala de Indira Gandhi —ni me acuerdo la editorial, pero no funcionaron muy bien— fueron muy criticadas. Por ejemplo, una vez pusieron: «El libro es poco interesante y está traducido en un español descuidado a más no poder». Entonces me di cuenta de que sí, las variantes argentinas eran demasiado distintas a las españolas y yo estaba aprendiendo.

Viví veinte años en España y los dos primeros años fui absorbiendo otras maneras de decir y los equivalentes de expresiones que nosotros usábamos. Nosotros, por ejemplo, teníamos en nuestra lengua —y seguimos teniendo— muchos italianismos y brasileñismos. No me parece mal que las lenguas se importen, pero a veces, en otros países de Latinoamérica, y sobre todo en España, suenan mal. Por ejemplo, en ningún otro lado se dice «Voy a lo de mi tía» porque eso es una traducción mala de «Da mia zia», y así decían los italianos que hablaban mal el castellano. Es solo un ejemplo. Y, de todas maneras, hay muchas otras cosas que nosotros usábamos bien, «con propiedad». Por ejemplo, cuando decíamos «cuadras». Es una buena palabra porque las primeras cuadras que se hicieron con cuadrículas en América Latina medían una cuadra. Esto con suerte lo encontré en discusiones con el lenguaje español en Cabrera Infante, que decía «Yo uso “cuadra” porque es un término correcto», y como yo creo —y creía mucha gente en España— que Cabrera Infante es un escritor mayúsculo, que hizo muchas cosas importantes con el idioma, empecé a tomar distancia de los mandamientos de la lengua española.

En fin, pasado el tiempo, casi ocho o diez años desde que había llegado a España, cansado de esa tiranía sobre la lengua, escribí ese artículo. Es algo que dije en un ataque de rabia porque, por un lado, los españoles traducían con corrección española, pero también había una intervención de las editoriales, que hacían algo que se conocía como «planchar la traducción». Cuando un escritor extranjero tenía un lenguaje demasiado particular y uno dejaba que se notara, venía un editor que trabajaba de «planchar la traducción». Alisaba esos pliegues extraños y giros particulares que el público español todavía no podía entender.

VH

Entonces el problema no era solo la corrección en un sentido académico…

MC

En ese momento la novela española estaba en un proceso de consolidación. Se despreciaba la literatura latinoamericana con una actitud muy ladina, diciendo que era muy buena en la denuncia y en el realismo mágico, pero que se había quedado en eso. Eso provocó que Saer llegara muy tarde a España, y sobre todo que Aira llegara muy tarde. Y hasta Piglia. Son solo algunos ejemplos. También pasó con los mexicanos de la ola —que estaban revolucionando el idioma usando la lengua coloquial, sobre todo la lengua coloquial juvenil— como Gustavo Sainz, por ejemplo. Los españoles desconocían todo eso porque necesitaban asentar la identidad de la nueva literatura nacional. Había escritores muy buenos, como Javier Marías, por ejemplo, pero ellos mismos tardaron bastante tiempo en reconocer a sus propios raros, que los hubo.

En ese momento las traducciones se hacían a un español estándar, muy inficionado por el periodismo, sobre todo el radial, y por los doblajes de las películas, que era lo que la gente entendía. Los doblajes no eran nada malos —de hecho, creo que a veces eran mejores que los mexicanos—, pero sucede que para que coincida el tiempo hay que reducir las frases. Y eso escuchaban muchos escritores, que además leían las traducciones planchadas. Entonces empezaron a salir muchos libros escritos con esa lengua. Yo en ese momento dije me parece que tengo que decir algo sobre esto.

VH

¿Y hoy la situación es la misma o cambió?

MC

Todo cambió cuando empezaron a circular las series de televisión y el cine latinoamericano, y vino el auge de las lecturas de Cortázar, de Piglia, incluso de Rodolfo Walsh, además de muchos escritores de otros países, y las traducciones latinoamericanas, por ejemplo, de escritores brasileños. La cosa ya no era solo Manuel Escorza, con todo el respeto, incluso con la admiración, o García Márquez y todo eso. Se descubrió que había toda otra literatura latinoamericana que había dado pasos en su evolución y en su búsqueda, muy grandes y muy interesantes, de ampliación de las lenguas.

Pero con las traducciones no pasó eso. Yo en ese momento, a veces, cuando me tocaba un libro que había sido traducido años atrás en Argentina —por ejemplo, sucedió con uno de John Dos Passos— me daba cuenta de que estaba muy mal traducido. Había grandes traducciones que se habían hecho en Argentina, como la del Ulises, pero había una gran cantidad de traducciones que habían quedado viejas, que no habían sido hechas con todo el cuidado con que debe hacerse una traducción (a veces se comían algunos párrafos difíciles…). Yo también estudiaba otras traducciones. Por ejemplo, Burroughs estaba traducido al francés, así que lo leí y me di cuenta de que los franceses a veces hacen lo que quieren con las traducciones. O sea, ponen los libros en francés. Y yo creo que la lengua de la traducción es una lengua de la traducción y que cualquier innovación dentro de la traducción se hace en la historia de las traducciones.

VH

¿Cómo es eso de la historia de las traducciones?

MC

Yo me di cuenta de eso en ese momento: que los cambios en la lengua de la traducción se hacen dentro de la historia de la traducción. Los españoles tenían rabia porque durante los cuarenta años del franquismo habían leído literatura extranjera en traducciones latinoamericanas. Les daba bronca que usaran otra lengua y simulaban no entender. Pero había habido grandes traducciones. Lino Novás Calvo, novelista cubano, escritor numen de Cabrera Infante y de otros grandes escritores cubanos, había hecho una traducción extraordinaria de Santuario de Faulkner [Espasa, 1934] y de otros grandes textos de la literatura norteamericana. Y la literatura norteamericana no había calado en España, y caló gracias a las traducciones latinoamericanas, y sobre todo las argentinas, porque acá estaba Sudamericana y en México también había muchas editoriales que traducían muy bien, y había una cantidad de escritores que habían sobrepasado los límites dentro de los cuales funcionaba la mayor parte de la literatura española.

Pero, volviendo un poco a las preguntas anteriores, en la traducción española duró más tiempo del que debía durar ese temor a las traducciones latinoamericanas, que se convirtió en cierto menosprecio mientras iba creciendo esa necesidad de la crítica y de las editoriales de fortalecer el ego colectivo de la narrativa española. De pronto empezaron a traducir a los que los norteamericanos llamaban los posmodernos (Calvino, Nabokov) y volvieron a leer a Borges y trataron de entender lo que decía. Porque antes lo habían mirado, pero no lo habían leído con la atención en los puntos en que Borges podía molestarlos. Por ejemplo, nadie había hecho caso a ese ensayo de Borges que se llama «Las alarmas del doctor Américo Castro», donde tira unas cuantas lanzas, o molotov contra la lengua española…

Pero bueno, de golpe, en Barcelona y en Madrid, que eran los lugares donde había más trabajo, empezaron a surgir personajes que traducían soberbiamente bien. Por ejemplo, José Manuel Álvarez Flores, y su mujer, Ángela Pérez, que durante mucho tiempo tradujeron a cuatro manos y después cada uno por su cuenta. Para mí José Manuel fue un maestro. Manejaba un español de un espectro enorme y tenía mucho respeto por el uso de algunas palabras latinoamericanas. Por ejemplo, los españoles dicen «Solo cuando cumplió 30 años se dio cuenta de que la vida era otra cosa», mientras que los argentinos, y muchos latinoamericanos, decimos «Recién cuando cumplió…». Ese «recién» siempre había estado prohibido como incorrecto. Pero José Manuel, traductor de Bukowski, de La conjura de los necios [Anagrama, 1982] y de otros libros de inmenso éxito y leídos con mucho gusto, usaba el «recién».

O sea que lo que vos me preguntabas es así: la situación cambió. En Argentina tardó mucho más en cambiar porque cuando yo volví acá, en el noventa y seis, durante tres o cuatro años me encontré —y todavía a veces me encuentro, y pasa con buenos reseñadores de la revista que hacemos con mi mujer y con un gran equipo de gente, Otra Parte— que ponen: «Bueno, está traducida al español…». No, no, no, señores. No está traducida «al español». En España se traducirá al español, pero acá traducimos a una variante del español.

VH

¿Entonces qué hay que hacer?

MC

Hay que seguir la vía media budista, diría yo. Para que suene el arpa, las cuerdas no deben estar demasiado tensas ni demasiado flojas. Uno tiene que fijarse qué puede dar un escritor, pienso yo, o es lo que yo trato de hacer. Otros hacen otras cosas que también son muy interesantes y muy válidas. Yo trato de buscar las palabras entre los términos que la gente entiende. Y hoy son muchos porque existe un mercado internacional de series donde la gente usa, escucha y oye distintas variedades locales y de países distintos, o al menos las variedades centrales de cada país, y hay una gran circulación. Entonces, creo que hay que tomarse el trabajo de elegir, para el estilo del escritor que uno está traduciendo, un léxico que se pueda entender en distintos lugares y con el que uno se sienta cómodo desde su lugar.

Mi amigo Andrés Ehrenhaus, que es un gran traductor y un escritor exquisito, y vive en España desde hace muchos años, dice que lo primero que hay que hacer es leer la superficie. Yo estoy de acuerdo. Eso permite encontrar un ritmo, una modulación, y si uno hace caso a Wittgenstein —que decía que las palabras permiten comprender el todo, pero el todo, que es la frase entera o la expresión entera, permite comprender las palabras porque no siempre están usadas de la misma manera— eso de mirar la superficie como totalidad tiene mucho sentido.

Pero yo miro el párrafo y trato de entender cómo cada escritor configura el párrafo, no la frase. En algunos escritores como Henry James esto es un problema porque el párrafo puede llegar a ser muy largo. Y en Faulkner puede ser interminable. Pero yo nunca tuve la suerte de traducir a Faulkner, sí a Henry James… Y es un problema. En cualquier caso, a mí me interesa la integración del párrafo.

VH

Bueno, los latinoamericanos también nos quejamos de las traducciones españolas…

MC

Durante algunos años, en Argentina, cuando empezaron a llegar las traducciones de escritores nuevos, publicadas por buenas editoriales españolas, hubo mucha indignación: a los argentinos les reventaba que dijeran «cachondo» o «estar cachondo» en vez de «estar caliente», y «follar» en vez de «coger». Pero si un escritor escribe en argot hay que traducir así. ¿Qué vas a poner, «pene», para que se entienda en todos lados? Y un traductor español nunca va a usar «pija». Ni yo la usaba cuando estaba en España porque traducía para editoriales españolas. Si lo permitía la fineza del escritor, ponía «pene» en algún lado. Por ejemplo, Ballard a veces usa la palabra «penis» en vez de «cock». Pero en general no.

En mi caso tuve la suerte de traducir para Mario Muchnik y para Francisco Porrúa, que había sido nada menos que el director editorial de Sudamericana en su época de oro. Fue el que publicó a Cortázar, a García Márquez y a varios más. Yo empecé a traducir para él. Al principio mal, me corregía todo, pero me tuvo fe, y Paco hacía una cosa muy especial: uno le decía «Paco, necesito el trabajo, dame un libro». Y él contestaba: «Esperá un poco que estoy buscando un libro para vos» y te llamaba cuando encontraba un libro adecuado. Y eso me hizo mucho bien. Yo para él traduje a Ballard, entre muchos otros. Y después traduje a un escritor que influyó enormemente en mí, que casi lo debo haber copiado, que es Gene Wolfe, el de El libro del sol nuevo [Tomos III, IV y V, Cartoné, 1983, 1987].

VH

Pensando en esa metáfora tan linda del traductor como intérprete o ejecutante de la lengua en el sentido musical, de donde salió el título de Música prosaica, ¿qué pasa con el escritor? ¿Vendría a ser el compositor?

MC

Bueno, para Muchnik traduje mucho, pero él además me publicó cinco libros, o sea, creyó en mí. El primero fue Insomnio [Muchnik, 1985]. Algunos lectores amigos y amigas me habían dicho que estaba muy bueno, pero me lo habían devuelto tres editoriales. Y Mario lo leyó, se lo dio a Saúl Yurkievich, que era un gran amigo de él y un gran amigo de Cortázar, y fue el quien le dijo «publicá este libro». Me publicó ese libro y después me publicó cuatro libros más, mientras yo traducía para él y me hice lector para él. Ser lector editorial también fue una cosa muy importante. Entre la traducción y las lecturas editoriales empezó a haber un juego, una red de relaciones mentales con mi literatura, con lo que yo escribía. Y todo eso, ese intercambio, el hecho de estar seis horas por día leyendo escrupulosamente, es decir, traduciendo a un buen escritor, era enormemente beneficioso para mí, entre otras cosas porque me colocaba fuera de mi cabeza.

Eso es lo bueno de la traducción, y por eso te llama la atención lo de la ejecución. Es un poco extravagante la comparación, es un poco humorística, pero tiene algo de eso. Uno tiene la necesidad —era más fuerte cuando se escribía a máquina— de sentarse a teclear. Y va leyendo, y al revés que en la escritura, donde cada página nueva o cada frase es un desafío, uno en este caso tiene la partitura, tiene el original que funciona como una partitura. No te detenés, no te clavás porque la frase siguiente está ahí. Tenés que resolver cómo la hacés pero no tenés que pensar esa frase, la pensás en otro sentido.

VH

¿La ejecución cambia con los años? ¿Uno mejora su técnica como instrumentista?

MC

Yo traducía suelto, pero ahora me di cuenta que con los años —ahora tengo setenta—, aparte de que soy mucho más lento por una cuestión física, también voy cada vez más despacio porque dudo cada vez más. Lo último que traduje y terminé hace un par de meses —ahora me tomé un descanso porque estuve escribiendo, pero voy a empezar a traducir muy pronto de nuevo—, fue una novela de M. John Harrison. Es un escritor que yo adoro. Me parece extraordinario. Había traducido un libro de cuentos de él para Interzona, cuando era lector, en la primera Interzona, no en esta época, con la que también me llevo muy bien —publicaron Gongue [2012] y una nueva edición de El testamento de O’Jaral [2021]—, sino la primera, donde estaba Damián Ríos. Y recomendé a M. John Harrison porque hacíamos una colección de ciencia ficción y literatura fantástica. A los libros en general los traducía yo. Publicamos un libro de cuentos que se llama Preparativos de viaje [2020] y para mí fue una experiencia extraordinaria traducirlo. Después me leí varios libros de él y lo admiré mucho. Tuve la suerte de conversar con él en un FILBA, la única vez que estuve en un FILBA. La cuestión es que Maxi Papandrea, admirador de Harrison y director de Sigilo, que es la editorial independiente donde publico ahora, consiguió su última novela, que era muy difícil, pero Harrison confió en él y la traduje yo.

Está escrita en un inglés londinense que combina una gran sutileza de la frase con el uso de algunas expresiones coloquiales muy peculiares. Me costó mucho encontrar ese tono que en él es uniforme y entonces me di cuenta de que dudaba un montón. A cada frase la pensaba cinco minutos y eso que yo antes tocaba de corrido el piano de la traducción. Ahora no es así, pero creo que eso beneficia las traducciones. Me di cuenta de que la duda es el plusvalor del traductor.

VH

De la reflexión sobre la traducción que atraviesa tus ensayos vos sacás una conclusión más general sobre la identidad, que aparece también en otros de tus textos y que se manifiesta en la escritura como una crítica del estilo. ¿Por qué es importante esa crítica?

MC

Me parece que un estilo duradero, que no cambia, es una cristalización de la voluntad del escritor de querer verse a sí mismo. Y a mí no me gusta mucho verme a mí mismo. En un momento de la vida me cansé de eso. Es inevitable. Un escritor tiene indudablemente una carga de narcisismo. Bien lo dijo Aira a esto. Por supuesto, él lo dijo, como siempre, un poco exageradamente: te dan la lapicera junto con el narcisismo. Pero la cuestión es que si no tenés un poco de orgullo por lo que estás haciendo, no lo vas a hacer. No lo hacés simplemente por el bien de los demás. Yo la verdad es que ya no pienso más por qué escribe uno tanto y por qué se esfuerza con esto. Creo que simplemente es porque es la mejor manera que uno encontró de… Bueno, también lo dije mucho, de evadirse, de estar en otro lado, dado que lo que se entiende por «realidad» muchas veces es insoportable. Y cada vez más porque está hecha de un montón de lenguas fijas, intervenidas por los dispositivos y todo eso que ya sabemos y que en este momento es terrible. Y además están los medios, que te llenan la cabeza de frases prestadas, que son una inoculación permanente que sostiene «la realidad».

Los límites de mi lenguaje, dijo Wittgenstein, son los límites de mi mundo. De manera que uno trata de extender los límites del lenguaje. Entonces, a partir de cierto momento, pero incluso desde el comienzo, me di cuenta de que lo que a mí realmente me hacía escribir era la posibilidad de hacer algo nuevo, como una posibilidad de cambio de identidad, de cambio de mí mismo. Cuando uno entiende que no hay un sí mismo, que uno está hecho de muchas cosas, empieza a entender que la identidad personal, como las identidades colectivas, son fijaciones que dependen de tradiciones, de herencias, de endurecimientos del pensamiento.

En la época en que militaba, estaba la idea de la consecuencia, pero una lógica similar termina extendiéndose en todas las direcciones. Ya existe en el tango: «fuiste buena y consecuente…». La consecuencia del pensamiento tiende a ser considerada un valor en sí mismo, y yo creo esa frase que solemos escuchar en los discursos de la televisión, «Yo siempre he pensado lo mismo», no tiene ninguna gracia. Si pensaste siempre lo mismo es que nunca revistaste tus ideas, y con la identidad me pasa eso. «Yo siempre he sido igual a mí mismo». No existe eso, no es una identidad lógica. Uno es muchas cosas al mismo tiempo.

VH

¿Está en juego la experiencia del exilio, que también aparece mucho en tus ensayos?

MC

Yo soy un hijo criado en la herencia de la cultura judía. Pero de una cultura judía de clase media argentina, que era una cultura incrédula. Sí, se consideraban judíos, pero yo que sé, nunca se preguntaban si creían en Dios o no creían en Dios. No era que no creían o que eran agnósticos, que habían decidido ser agnósticos. Eran simplemente incrédulos y no se lo preguntaban. Yo fui militante marxista y más tarde me fui a España. Primero me fui de viaje, pero me tuve que quedar, como tantos exiliados, y acá mataron a muchos amigos míos. Me hice medio español y viví en Cataluña. Y mi identidad se fue modificando. No es que yo me sometiera a eso o lo viviera como un proceso consciente. Me fui transformando como se fue transformando mi lengua. Por ejemplo, tuve un gran amigo catalán y él me hizo una propuesta. Le gustaba mucho el lunfardo, así que me dijo: «Vamos a hablar en catalán y en lunfardo», y mezclábamos las dos cosas. Yo le enseñaba expresiones de nuestro argot porteño, o de otras provincias, y él me introducía en los detalles del catalán. Después tuve una pareja catalana, con la que hablábamos mitad y mitad. Y después una andaluza, que por supuesto hablaba muy distinto. Y todo eso sucedía naturalmente, me estaban atravesando distintas cosas y se juntaban componentes muy distintos.

En una época en que pensaba mucho en esto, Mario Muchnik me dio a traducir un libro de un saxofonista no muy bueno, norteamericano, judío, que se llamaba Mezz Mezzrow. El libro en inglés se llamaba Really the blues [1946], o sea, «realmente el blues». Mezzrow, aunque no era un gran saxofonista, de todas maneras llegó a tocar con Louis Armstrong. Ese libro tiene unas semblanzas fantásticas que vienen al caso. En Chicago, Mezzrow, hijo de familia judía, andaba mucho en la calle. Y en un momento empezó a vender marihuana, se hizo dealer. Después fue a la cárcel y ahí se hizo amigo de muchos negros. Como le gustaba mucho el jazz, entró en la banda de jazz de la cárcel y de golpe tuvo una iluminación. Él era un judío de nariz larga, y bien blanco de piel, pero un día dijo: «Yo soy negro». Se dio cuenta de que era negro y empezó a tocar jazz como loco. Tocaba el saxo alto, y aunque nunca llegó a tocar muy bien, alcanzó para que Armstrong, a quien él admiraba locamente, lo invitara a participar en dos sesiones. Eso a mí me llamó mucho la atención.

Y al mismo tiempo el libro estaba lleno de argot y yo no podía poner expresiones que no fueran españolas, porque el libro iba a ser publicado en España, en una editorial cuyo editor y dueño era argentino, pero que operaba en España. Yo podía hacer lo que quería con mis libros, pero ahí tenía que usar argot de la calle español porque no iban a entender nada si no. Yo no podía poner «el bufoso». Tenía que poner «la pipa», que es como se le dice al revólver en España. Pero investigando un poco, me di cuenta de que dentro de las filtraciones que hay en el lunfardo, muchas comparten origen con el argot madrileño. Por ejemplo, «guita». Entonces, a la que podía usaba «guita» porque me ponía contento poder usar una palabra que perteneciera a uno de los argots españoles y que tuviera una pata argentina.

Todo eso contribuyó, en el proceso que te digo, a hacer que me diera cuenta de que no tenía sentido un estilo que fuera el hilo tenso, constante e invariable de un escritor determinado. Uno también puede ser varios escritores, de la misma manera en que es varios traductores, porque la identidad es cambiante.

Ese es un aspecto de la cosa. El otro es más sencillo. El otro es que, si yo hago varias veces lo mismo, me aburro, pierdo el interés, no te digo la pasión, pero sí el entusiasmo de escribir. Y no hay peor cosa que escribir sin entusiasmo. A mí me gusta probar a ver qué puedo hacer ahora. Ese es el asunto.

VH

En Un año sin primavera [Entropía, 2017] profundizás la reflexión sobre la identidad, aunque el énfasis parece pasar a la poesía, o a las relaciones entre la poesía y «el tiempo que hace», que es la expresión que elegís como equivalente de weather. Una idea que creo identificar en ese texto es que la lengua de la poesía y la que usamos para hablar del «tiempo que hace» nos hacen formar parte de una comunidad en un sentido particular. ¿Entiendo bien?

MC

El tiempo que hace es una forma de habitar, es parte de una totalidad que lo embebe a uno, y si uno se entrega a eso que lo está embebiendo, se da cuenta, primero, de que las cosas suceden espontáneamente, que uno no puede proyectar qué va a pasar con el tiempo. Ni siquiera los meteorólogos pueden hacerlo. Hasta cierto punto prevén, pero no pueden proyectar. Es más grande que el hombre, que los métodos de observación, y cuando uno observa detenidamente y dice «esto es así», está parando el fenómeno, está decretando. Eso lo hace el lenguaje. La poesía trata de que el lenguaje no fije el fenómeno. Y en gran parte la cosa también es así con el tiempo. Es el indicador de que está sucediendo algo que excede nuestras perspectivas.

Digamos que eso de lo que nos damos cuenta, como pasa también con ese fenómeno tan raro que es el de las casualidades, es de que tenemos un lenguaje lógico y un lenguaje científico que pueden explicar muchas cosas y crear posibilidades prácticas de funcionamiento, pero siempre hay algo de la realidad que está más allá de nuestras posibilidades lógicas. Por eso me interesa el tiempo que hace. Porque en definitiva lleva a que uno se comporte de determinadas maneras, se tenga que vestir, tenga ciertas sensaciones físicas, incluso reacciones emocionales, pero en un momento tiene que entregarse. Es así, como cuando la gente dice «¡Uy, qué calor! ¡No aguanto más». Y bueno, es verano, hace calor, es así. Por supuesto, la cosa empezó a jorobarse más con el cambio climático. Creo que eso y el dominio de la vida por lo virtual son los dos desafíos más grandes que tiene la humanidad y que no sabemos si va a poder superar.

Yo creo que lo esencial es la atención y la apertura. Hay que sostener una atención abierta y mi manera de estar colocado es atender a lo que uno está percibiendo tratando de imponer lo menos posible el lenguaje que tiene más a mano. Es cierto que a veces es el más pertinente, pero muchas veces no lo es. Por eso uno escribe y por eso para tantos narradores es tan importante la poesía. Porque la poesía sabe hacer muy bien eso. Los poetas encuentran ritmos que responden a eso que no puede explicarse de otra manera, y descubren su ritmo como los físicos descubren fórmulas matemáticas que funcionan. Pero los ritmos cantan y cantan de una manera cada vez menos regular, como los ritmos de la naturaleza, que tienen sus estaciones, que vuelven, que tienen sus repeticiones, pero que no siempre tienen el mismo beat, no siempre tienen el mismo tempo. A veces son acelerados, a veces lentos, a veces despaciosos, a veces hacen silencio…

VH

Vamos con la última pregunta. Tengo la sensación —o el prejuicio— de que existe cierta asociación espontánea entre la política de izquierdas y el realismo, como si el mandato fuese representar las miserias del mundo. En ¡Realmente fantástico! [Norma, 2003] vos te proponías limar la distinción entre realismo y fantástico —programa que me parece que realizan hasta cierto punto tus novelas y cuentos, donde encuentro procedimientos de ambos—, y proponías una oposición entre la ficción a secas y la ficción autoritaria. ¿El fantástico tiene una función política? ¿Tiene que ver con la evasión?

MC

Hace muchos años, en una entrevista, Harrison, de quien te hablé antes, dijo una cosa muy interesante, que es que la literatura fantástica es el viaje al extranjero de la literatura. Es como que la literatura se impregna de otras cosas y encuentra nuevas posibilidades de expresarse. Si uno quiere indagar, por ejemplo, en el malestar contemporáneo, o si uno quiere indagar en la justicia, puede contar con detalles, con gracia, con seriedad y con tragedia, un caso real de injusticia. Y yo creo que sigue habiendo una importante literatura realista —aunque no siempre es la que se publica— porque el realismo no es la mera representación tridimensional de la realidad, sino que ha evolucionado.

El realismo cambió. El gran realismo del siglo diecinueve, el de Balzac, Tolstoi, Stendhal, Dickens y tantos otros, fue tocado por nuevas maneras de ver poliédricamente la realidad. Yo no diría que el Ulises es una novela fantástica, y sin embargo, es esencial. Tampoco diría que Faulkner es fantástico, y sin embargo, es esencial. Lo que él escribía eran hechos vividos, o percibidos, o imaginados, pero de acuerdo con un parámetro que obedecía a su experiencia directa. La experiencia de la literatura fantástica es una experiencia que está relacionada con el sueño, y sobre todo con la creencia de que los niveles de realidad son múltiples, cruzados, y que los espacios donde uno ve funcionar las cosas están habitados por muchos más elementos que los que intervienen en un hecho concreto, o los que uno ve intervenir. Basta pararse en una esquina para ver cuántas cosas están pasando al mismo tiempo: pajaritos en los árboles, ruido de coches, gente que pasa hablando de política, gente que pasa hablando de ropa, un mozo que sale a servir una mesa, un paseador de perros, alguien que está rumiando un pensamiento y se tropieza con algo, el cielo, los carteles de publicidad, etcétera. Y, al mismo tiempo, está lo que uno tiene en la cabeza mientras todo eso está sucediendo.

A mí ese tipo de polifonías me parece que el fantástico lo capta muy bien en hechos que no responden directamente al ordenamiento lógico del mundo. Eso es lo que te puedo decir. Y a mí me importa hacer eso porque es como mirar a través de un cristal el edificio de enfrente, o los árboles de una casa, o el tránsito de una avenida, cuando de golpe cambió el tiempo, afuera hace frío, la casa todavía guarda cierto calor, y el vidrio se empaña. Y uno se acerca a ver mejor a través del vidrio y lo que hace es empañarlo más con su propio aliento. Y a mí me gusta que pase eso porque la visión se vuelve más compleja y hasta cierto punto más divertida.

Notas

| ↑1 | Valentín Huarte es traductor principal de Jacobin América Latina). |

|---|